心理的安全性の実現が難しい具体的な理由

――チームのパフォーマンス向上にもつながる重要な要素として、数年前から「心理的安全性」が言われていますが、実際には心理的安全性を実現できていないケースも多いようです。チームビルディングの専門家である仲山さんは、この状況をどのようにご覧になっていますか?

仲山進也氏(以下、仲山):ヒエラルキー型組織では、情報を持つ上司が部下に指示を出して、部下はその指示通りに動くという構図が一般的です。上下の役割分担が明確で、効率的に定型業務ができるようになっています。

こういった組織では、部下をコントロールするために心理的安全性がないほうが、「つべこべ言わずに言うことを聞けよ」と言いやすいという前提があります。そういう仕事の進め方に慣れすぎているために、いきなり心理的安全性と言われても困るというか(笑)。「なんか都合が良くない気がする」「つべこべ言われたら困るんだけど」という背景がある気がします。

――「心理的安全性を大切にして」と言われても、これまで成果を出してきた仕事のやり方が崩れてしまうということですね。

仲山:そうですね。今までの仕事の仕方と大きく異なるというか、ある意味逆の方向性に感じられて、戸惑っているのではないでしょうか。心理的安全性を重視する働き方も分からないし、そもそもそれが本当に必要なのかもよく分からない(笑)。

|

|

|

|

――(笑)。これまでのやり方で結果を出してきた人からすると、「心理的安全性は必要なの?」という疑問が出るのは自然かもしれません。

仲山:そのほうがいいと思う人も多いでしょう。心理的安全性ができたら、「これって効率が悪くなるんじゃない?」と懸念を抱く人もいるかもしれません。

今までどおり「これやっといて」とか「つべこべ言わずにやってね」と言えなくなって、みんな困っている。しかも、「『なんでも言ってね』とこっち側が言っているんだから、言ってくればいいじゃないか!」みたいなところで止まっているのが現状ではないかなと思います。

心理的安全性を通じたパフォーマンス向上法

――そういった現状ですが、これからのチームリーダーやマネージャーは心理的安全性を大切にしながら、チームとして成長していく必要があると思います。実際にチームのパフォーマンスを向上させるためには、どのようなステップを踏むと良いのでしょうか?

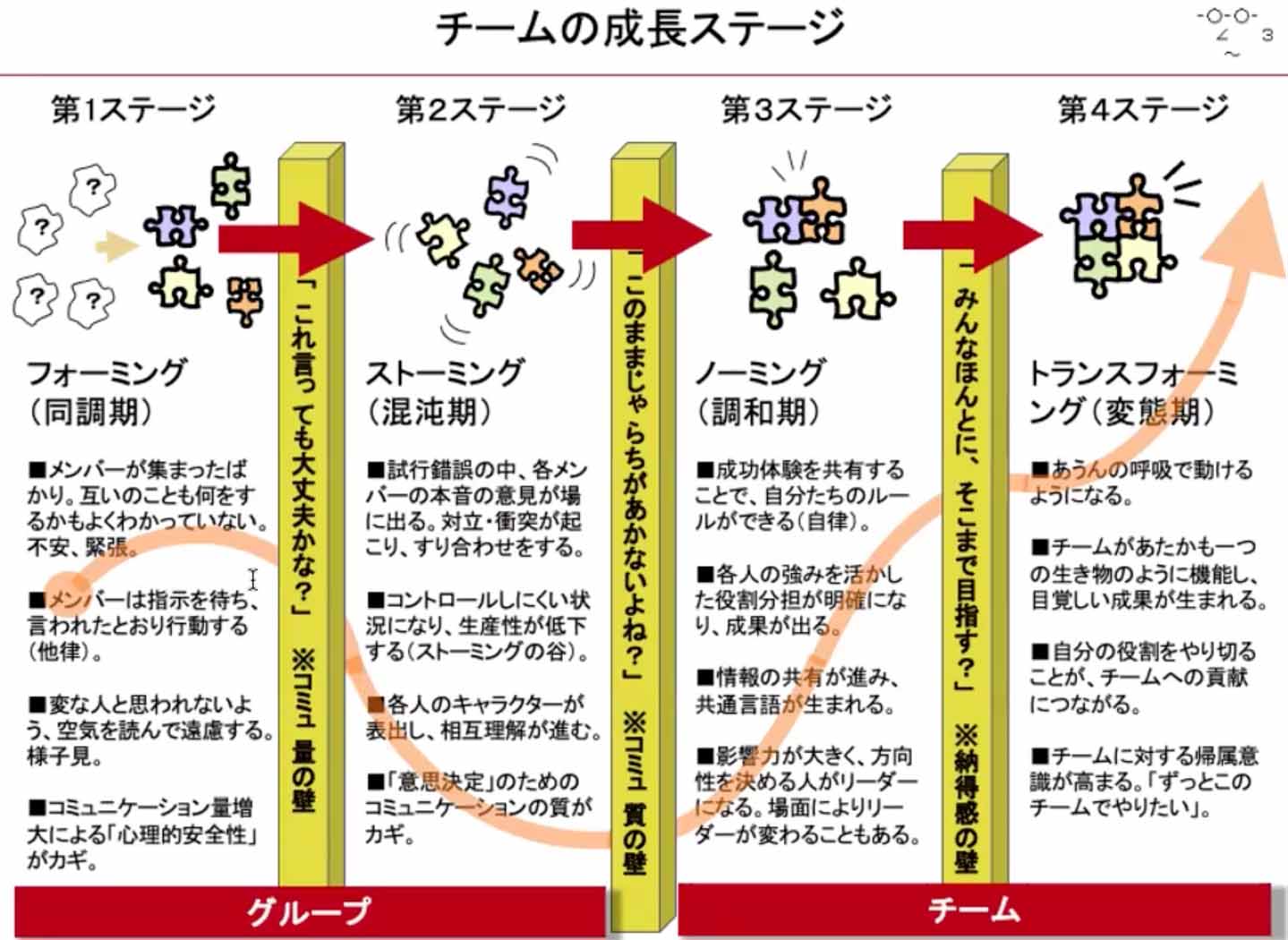

仲山:このスライドは、僕がチームビルディングプログラムなどで使っているものです。

|

|

|

|

チームには成長ステージがあって、第1ステージ(フォーミング)は心理的安全性がないところからそれを育んでいく期間です。

心理的安全性が確立されると、第2ステージ(ストーミング)に入ります。メンバーは「この相手だったら、自分のアイデアを言っても大丈夫そうだ」と思えるようになるので、「このやり方はどう?」「じゃあ試してみようか」という試行錯誤が始まります。

第1ステージは、言われたことをやる状態です。第2ステージでは、試行錯誤が始まるので、指示されたことをただやっている状態よりもパフォーマンスが下がったように見えます。でも、試行錯誤を重ねることで、うまくいく方法が少しずつ見つかって、「じゃあこのやり方でいきましょう」と“自分たちのルール”ができていきます。

「自分たちはこの約束ごとで動くとパフォーマンスが出るね」というのが徐々に増えてきて、各自の強みを活かした役割分担が生まれ、パフォーマンスが上がる。それが第3ステージ(ノーミング)で、初めて「チーム」と呼べる状態になると位置づけています。

|

|

|

|

心理的安全性は万能薬みたいに思っている人がいるかもしれませんが、「お互いに言いたいことを言えなくて、空気を読んで我慢している状態」を終わらせるものに過ぎないんです。心理的安全性が生まれた瞬間に良いチームになるわけではないですからね。

大企業のチャレンジ失敗と心理的安全性の関連

――心理的安全性は、良いチームを作るための前提条件の1つということですね。

仲山:そうですね。第1ステージはまだお互いを見ている。「こんなことを言ったら、この人はどう思うだろう」とか、「この仕事は私の仕事ではないので、そちらでやってください」みたいに、相手ばかりを見て、仕事を自分ごととしては見ていない状態です。

それが第2ステージになると、みんなで同じ方向を向いて「チームとして成し遂げる仕事」のほうを見ている関係になります。「これってどうやったらできるかな」と、仕事のやり方について相談が始まるんです。この考え方でいくと、組織で何かがうまくいっていないように見える時は、たいてい第1ステージで問題が起きていることが多いんじゃないかなと思います。

――チームの成長にとって、この順番が大切なんですね。これができていないとチームとして機能しなくなる。

仲山:そうですね。さらに、チームとして成功体験を得たあとに、うまくいかなくなる場合もあります。初めてのチャレンジがうまくいって第3ステージで「チーム化」すると、「じゃあ営業はこの人が、〇〇はこの人がやったほうがいいね」と、強みを活かした役割分担になります。

でも、そのあとで人が増えて組織が大きくなると「営業部を作ろう」みたいになる。そこに新しく入ってきた人は、それまでの試行錯誤のプロセスを体験していないので、「うち(営業部)のやり方はこうだから、これをやって」と指示に従って動くだけの状態になります。そうするとチーム感がだんだんなくなっていくんですよね。

今、大企業などでうまくいっていないのは、昔は機能した役割分担のまま、新しいことにチャレンジしようとしているからではないでしょうか。事業や組織の賞味期限が切れて、今までうまくいっていたやり方が通用しなくなり、同じことをやっても同じパフォーマンスが出なくなるということが起こっていると思います。つまり、そもそも「やるべき仕事」が変わって、第1ステージに戻っているわけです。

チームビルディングの逆戻り現象

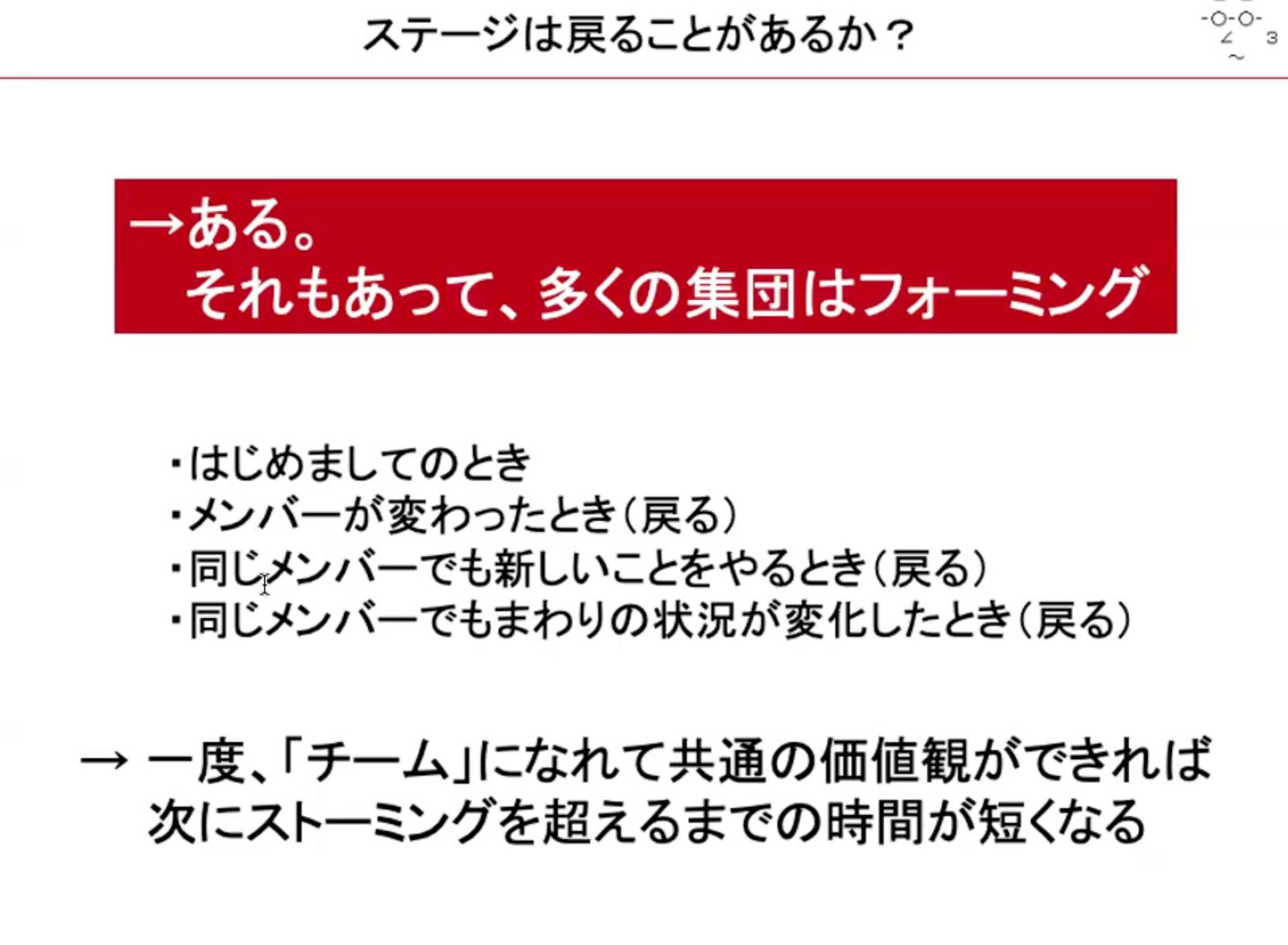

仲山:よく「ステージって戻ることはあるんですか?」と質問されるんですけど、戻るんですよ。

例えば第3ステージのチームで、メンバーが入れ替わった時。「Aさんが急に異動になりました。補充はありません」みたいな場合、「あの人の分はどうしよう?」となりますよね。新しいメンバーが入ってきた時も同じです。もう1回「どうする?」とすり合わせが必要になります。

また、同じメンバーでも違う仕事をするなら、第1ステージから始めることになります。例えば、サッカーのワールドカップで優勝したチームが「じゃあ、野球をやろう」と言ったら、当然ですが「野球をしたことがある人は?」というところから始まるでしょう。

さらに、同じメンバーで同じ仕事をしていても、周りの環境が変化したことでステージが戻ることがあります。

例えば、ネットショップで言うと、チーム化したことで売上が伸び、楽天でショップ・オブ・ザ・イヤーを受賞したとしましょう。しかし、ある日突然、売上が下がる。社内では「前よりもミスは減っているはずなのに」と言っているんですが……ふと周りを見回すと、「こんにちは、Amazonです」という存在が現れて、「うちで買うと早いよ」と言われてお客さんがそっちに流れてしまっていた。

そういうことが、この10年間で起こっているわけです。お客さんから見たときにAmazonさんという選択肢がある中で、「それでもうちのお店を選んでもらうには、そもそも何をしなければいけないんだっけ?」と、もう一度最初から考え直さなければいけない状態。これは、第1ステージに戻っていると捉えていいと思います。

こうして、変化の激しい現代社会では、多くの組織や事業が新たな要因によって第1ステージに戻ることが多いのです。

チーム成長を妨げる10の心理的障壁

――環境の変化によって、チームが第1ステージに戻ってしまうことが避けられない状況で、多くの企業が直面している課題や悩みは何でしょうか?

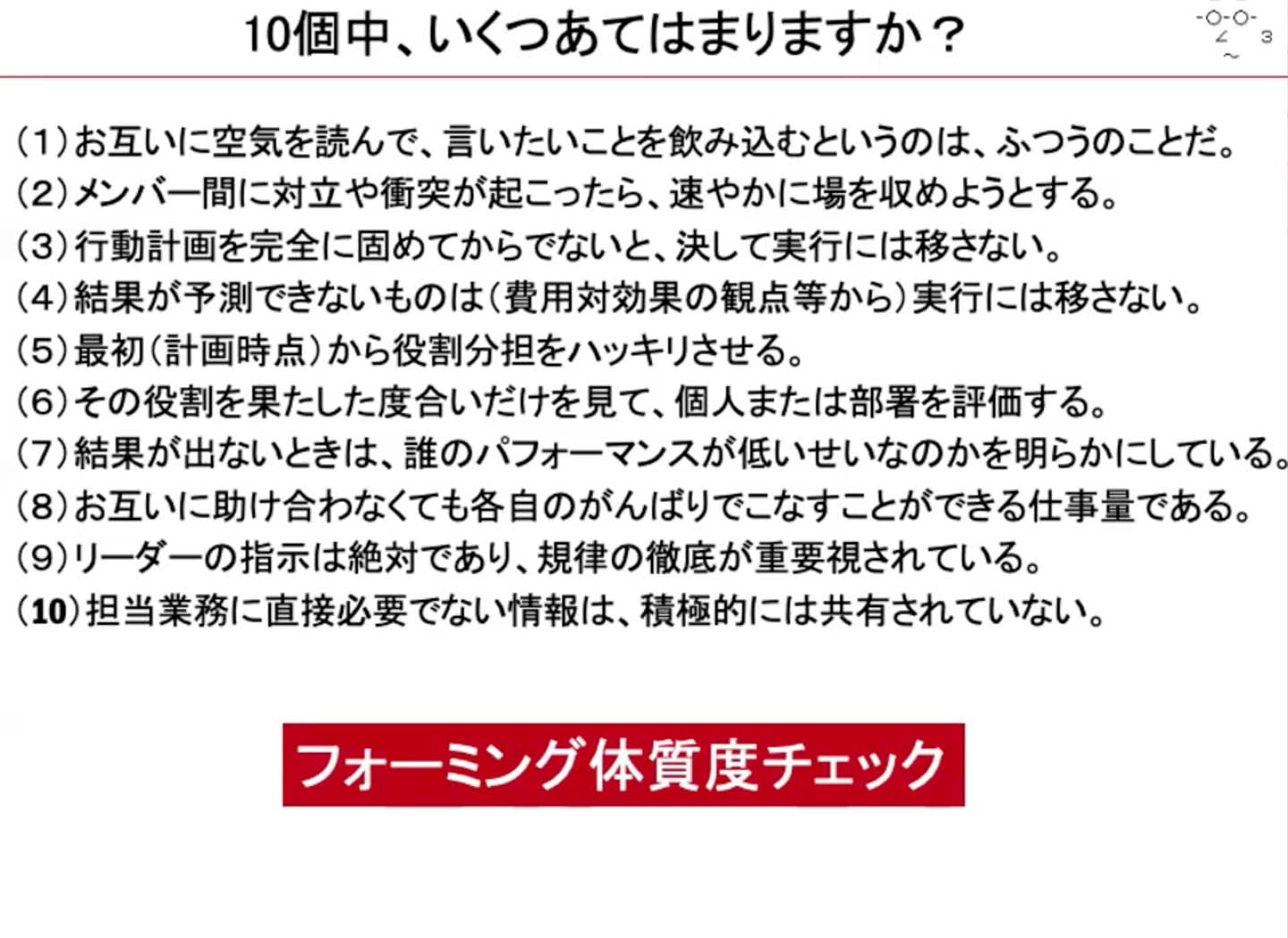

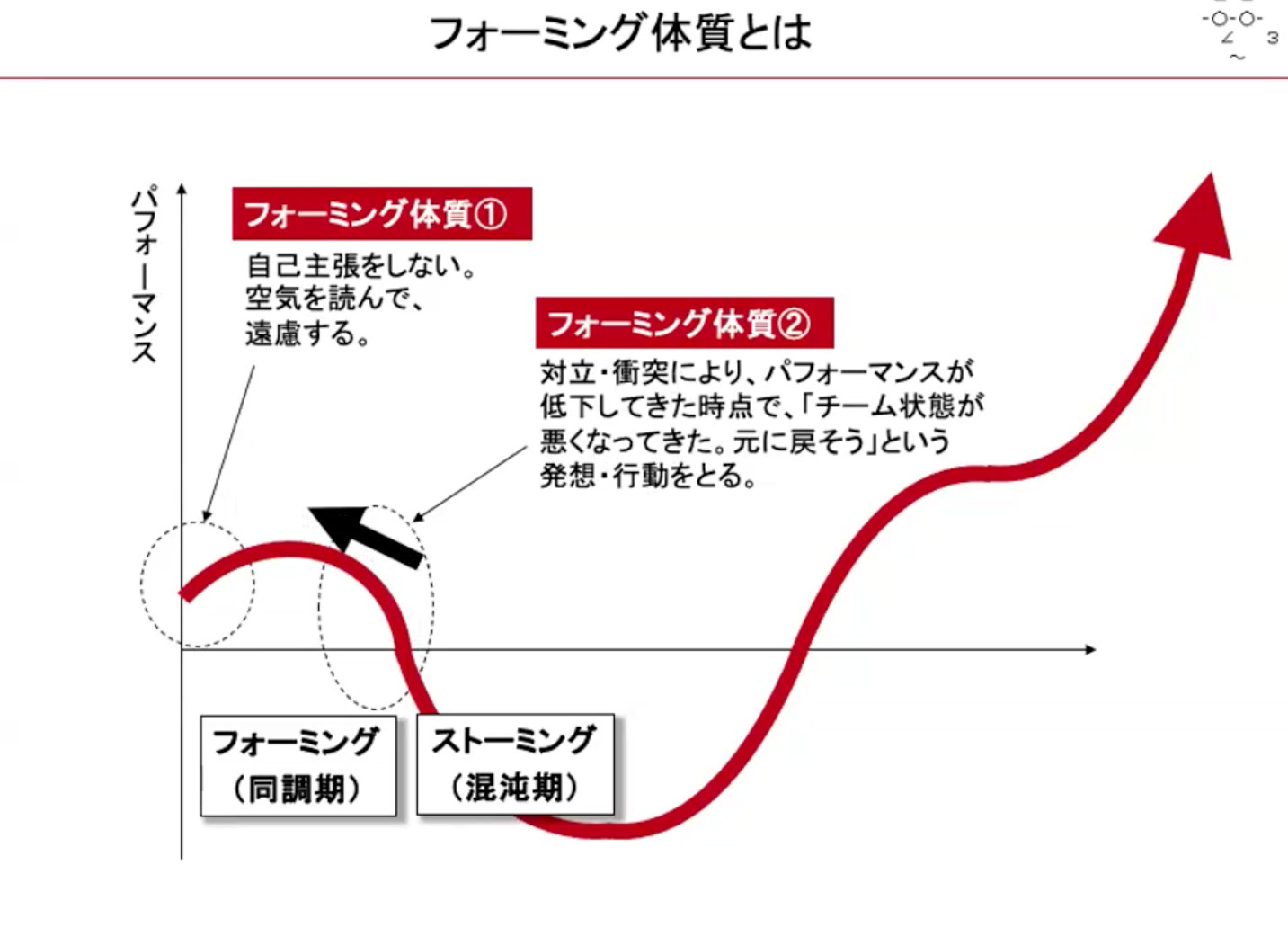

仲山:多くの人が悩んでいるのは、第1ステージ(フォーミング)の段階でうまくいかなくなっていることです。心理的安全性が確立していない状態でうまくいかなくなると、「他責」や「犯人探し」が始まります。また、意見が対立すると、互いを「敵」とみなしてしまうことで雰囲気が悪くなるといった問題が発生しているなと思っていて。

(スライドの)これは僕が「フォーミング体質度チェック」と呼んでいるものです。

指示命令で動かすために確固たるフォーミング状態を築こうとしたり、ストーミングに入りかけたら元に戻そうとする傾向を示す10個の項目が並んでいます。

8番の「お互いに助け合わなくても各自のがんばりでこなせる仕事量である」は、一見すると良さそうですが、完全に分業された状態で「それぞれががんばればOK」という状況では、意見のすり合わせは起こらないので、当然チームにはならないわけです。

主語が大きくて雑な括り方かもしれませんが、日本人はフォーミング体質な傾向が強いかもしれません。フォーミング体質とは、初対面の時に「自分の意見を言って誰かの地雷を踏んだら大変なことになるから、とりあえず黙っていよう」といった態度を取ることだったりします。

また、少しずつ相互理解が進んで、「このメンバーなら言っても大丈夫そうだな」と思って意見を言い始めた時に、「右だ」と言う人と「左だ」と言う人が現れる。そうやって意見が対立すると、「やばい、せっかくチームがうまくいっていたのに雰囲気が悪くなってきた」と思って、「まぁまぁ」と言って2人を引き離して事なきを得たようにしてしまうのもフォーミング体質です。

他人をコントロールしやすいヒエラルキーや同調圧力が大好きなのも、自分と意見の違う人と対話することもせずに敵と見なしがちなのもそうですね。

そういう背景があって、多くの組織が長らく第1ステージのまま仕事を進めてきたわけです。でも、それだと「正解がわからない状況」には歯が立たなくなってしまいます。なので、第1ステージにある集団では、心理的安全性が生まれるまでフォーミングのプロセスをしっかりと進めることが重要です。