誰もが一度は目にしたことがあるだろう「暖簾」は、本来の意味に加えて派生語でも親しまれている。

■9割以上が正しく読めた「暖簾」

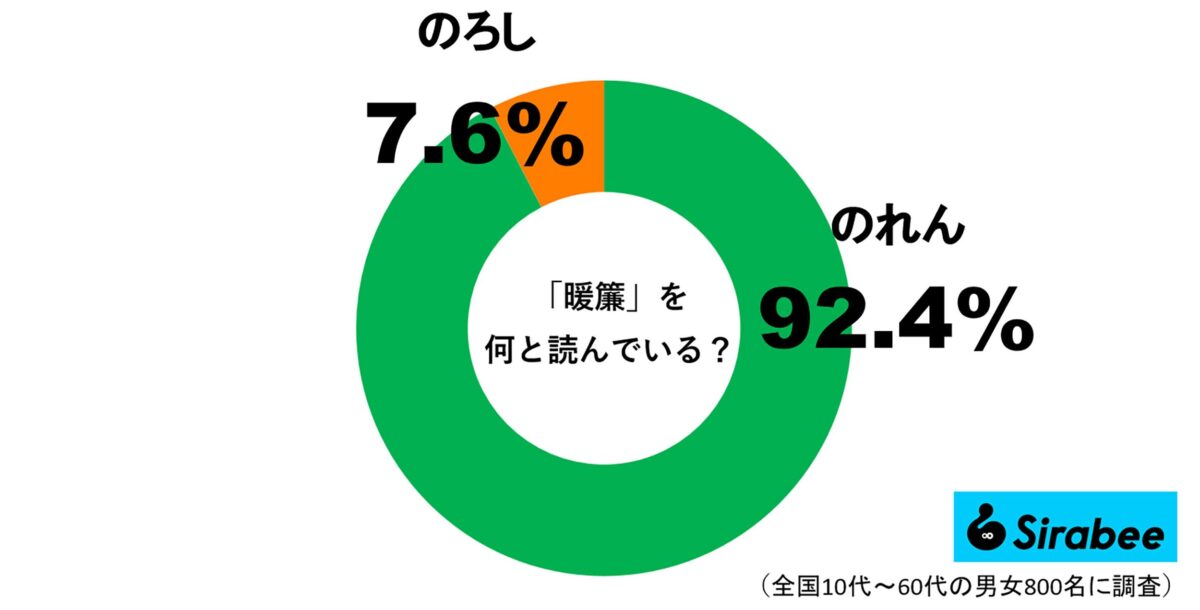

Sirabee編集部が全国の10〜60代の男女800名を対象に、「暖簾」の読み方に関する調査を実施。全体で92.4%の人が「のれん」、7.6%の人が「のろし」と読むと回答した。

「のれん」と読む人は男性が90.9%で、女性は93.8%。「のろし」と読む人は、男性が9.1%、女性は6.2%という結果になった。

|

|

|

|

関連記事:ラーメン二郎を再現した「二郎パスタ」を発見 ジロリアン記者が忖度なしでレビュー

■「暖簾に傷がつく」といった派生語も

「暖簾」の正しい読み方は、「のれん」。日本では、古来より日よけや目隠し、防寒などのために建物の入口や部屋の仕切りに布を吊り下げていたが、そこへ屋号・商号や家紋などが描かれ、次第に商店の目印的な意味合いを持つようになっていったという。

ここから派生して、屋号を「暖簾名」と呼び、弟子や従業員が独立して同じ屋号を使うことを「暖簾分け」と言うようになった。「暖簾に傷がつく」「暖簾をたたむ」なども屋号としての「暖簾」を用いた表現だ。

|

|

|

|

関連記事:ビートたけし、『TVタックル』で岸田文雄首相に呆れ 「オイラは諦めて…」

■禅宗とともに伝わった「暖かい簾(すだれ)」

「暖簾」は、禅宗とともに中国から伝わったとされている。禅堂の入口に掛けられた「暖かい簾(すだれ)」を意味する言葉で、鎌倉時代末期から使われるようになったという。これ以降、出入り口に掛けられる布を「暖簾」と呼ぶようになっていったようだ。

また、布の代わりに縄を並べて垂らした「縄暖簾」、ビーズやガラス・木の珠を紐に通して垂らした「珠暖簾」、竹や木管、ガラス管、管状の具殻などを繋げて垂らした「管暖簾」など、様々な形状の暖簾もあり、実用性とともにインテリアの一部としても重用されている。

関連記事:ノンスタ石田、福岡での博多華丸のおもてなしに驚愕 「なんと楽屋に…」

|

|

|

|

■「のろし」の漢字は「狼煙」

「のろし」は漢字で「狼煙」と書く。煙を高く上げ、離れた場所からその煙を確認するという伝達手段で、煙が目視できない夜間は火そのものを使っていたようだ。「狼」という漢字が使われているのは、オオカミの糞を火種にしていたからだと言われている。

オオカミの糞が用いられていた理由は、純粋な肉食であるオオカミの排泄物には動物性タンパク質が多く含まれており、燃やした煙が真っ直ぐ上がって風にも強いためだという。しかし、日本ではオオカミの糞を手に入れるのは難しく、実際には藁や木の葉、火薬などを用いていたようだ。

・合わせて読みたい→ノンスタ石田、福岡での博多華丸のおもてなしに驚愕 「なんと楽屋に…」

(取材・文/Sirabee 編集部・蒼羽 結)【調査概要】

方法:インターネットリサーチ

調査期間:2024年2月5日〜2024年2月8日

対象:全国10代〜60代男女800名 (有効回答数)