生物多様性の合体・変形を上下のない球体で表現した「いのち球」の前に立つ河森正治プロデューサー。「いのち球」の金箔には、廃棄された約20万台相当の携帯電話などから回収した金を用いている。

大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「いのちめぐる冒険」をプロデュースした河森正治さん。『マクロス』シリーズをはじめアニメの世界で最先端のメカニックや未来社会を設計してきた彼が、万博で挑んだテーマは“いのちは合体・変形だ!”だった。その思考と表現の軌跡を追う。

▼70年万博の記憶

河森正治さんの発想の原点は、10歳のときに訪れた1970年大阪万博にさかのぼる。多様な国と民族、多種多様なデザインの建物、世界の食べ物に触れた記憶だ。

「テーマや展示にすごく刺激を受け、“多様性”という言葉も知らなかった頃ですが、体感として初めて多様性を理解しました」。

河森さんは機械工学を専攻し、宇宙開発に憧れていた。「数学と英語が不得意で。リアルは無理でもSFやアニメーションなら未来や宇宙を描けると思ったんです」

|

|

|

|

大学2年でプロになり、23歳(公開時は24歳)のとき、『超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか』で監督デビューした。SFやテクノロジーを題材に、意気揚々と制作活動を続けていたが、2年後、価値観を揺さぶられる体験をする。

「内モンゴルを一人旅したんです。電気もテレビもない場所で出会った子どもたちの目が、驚くほど生き生きしていて。テクノロジーがあれば幸せだと信じていたからこそ、衝撃でした」。

「どうすれば子どもの目の輝きを奪わないでいられるか」。その答えを見つけられないまま、10年近く迷い続けた。

模索しながらも、代表作『マクロス』シリーズでは、武器ではなく歌で争いを超えることを表現した。

「力と力という同じベクトルでぶつかる限り、争いは終わらない。それならば、武力とは全く違う概念を投入すればいいと考えたんです」。

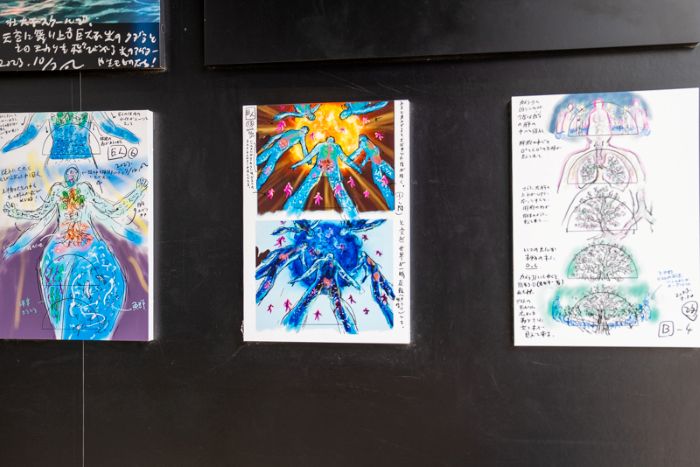

|

|

|

|

「異なる概念」を投入する姿勢は、後に万博で「いのち輝く未来」を問う取り組みにもつながっていく。

▼人類から「あらゆるいのち」へ

2019年、40周年記念展の一環で、JAXAでトークショーをしたのをきっかけに、大阪・関西万博のシグネチャーパビリオンのプロデューサーに抜てきされた。

8つのシグネチャーパビリオンの中で任されたテーマは「いのちを育む」。それまでも河森さんは「いのち」について考えてきた。動かない絵を動かすアニメは、まさに「いのちを吹き込む行為」だからだ。サブテーマとして「宇宙」と「海洋」がすでに決まっていたが、循環の視点を入れるために「大地」を加えたいと提案した。

「ただ、“人間が育む”というニュアンスには抵抗がありました。むしろ私たちは“育まれている”側だと思ったから」。

「いのち輝く未来社会のデザイン」が万博のテーマだと聞いた時、真っ先に思い出されたのは「中国奥地で見た子どもたちの目の輝き」だった。

「テクノロジーがなくても十分に輝いている。なのに“未来に輝く”と表現すると、今が輝いていないかのように聞こえてしまうのが嫌だったんです」。

|

|

|

|

10歳で体験した70年大阪万博のテーマも振り返った。

「当時のテーマは“人類の進歩と調和”でした。パビリオンの話をいただいた時点で、70年万博から約50年経っていた。確かに人類は進歩しましたが、調和は実現しなかったと感じざるを得ませんでした。しかも人類以外の生態系は大きなダメージを受けている。“人類の”と冠したこと自体が誤りだったのではないかと思ったんです」

こうして、今回の万博への向き合い方が定まった。

「“いのち輝く未来社会のデザイン”で、“人類の”が外れたのはいいと思いました。でも“誰のいのちか”は語られていない。他のプロデューサーとも話しましたが、定義は任されていると感じました。だから私は“人類のいのち”ではなく、“あらゆるいのち”をテーマに据えることにしたんです。あらゆる生態系の中に人間も含まれるのだと」

▼宇宙・自然と合体しているわたし

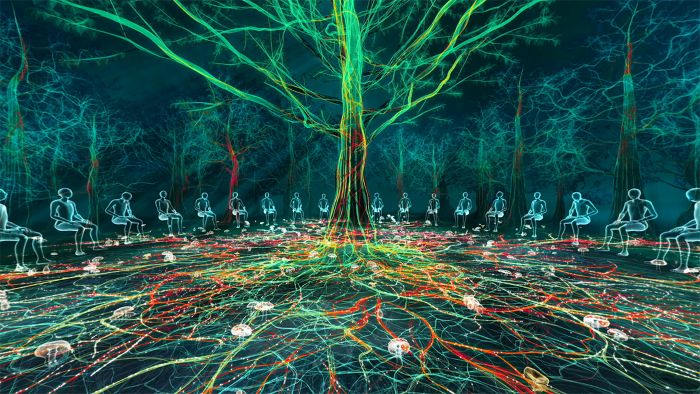

展示では、宇宙・海洋・大地を自分と切り離すのではなく、一体のものとして感じられることを重視した。

「宇宙というと大気圏外の世界を想像しますよね。でも私は『いや、ここが宇宙なんです』と繰り返し説明しました。大気圏の内と外はグラデーションでつながっていて、今いるこの場所だって宇宙なんだと」。

超時空シアター「499秒 わたしの合体」では、「太陽からの光がエネルギーとして体の運動を生むのなら、自分の運動の一部は太陽の光でできている」という考えから、太陽の光が地球に届く時間=499秒をモチーフに、人と自然の「合体・変形」を表現した。

「大阪湾の魚を食べることは、大阪湾の海と自分が合体すること。京都の野菜を食べることは、京都の土や空気と一体化すること。そうやって人は自然と絶えず“合体・変形”しているんです。本を読むのも、他者の思考と自分が合体することだと思います。テキストを通じてシナプスが結びつき、新しい自分になるから」。

「合体・変形」の視点は、宇宙や自然界が多様性のうえに成り立っていることを見つめ直すための装置だ。いまや、人間の多様性だけでなく、あらゆる生き物の多様性こそが世界を持続可能にする条件であることが明らかになりつつある。

▼感受性を取り戻す

河森さんが万博で一貫して意識したのは「感受性の回復」だ。

「“いのち輝く社会”はとっくに実現されていたのに見えないのは、観察力や感受性が低下しているからです。先住民は、自分の排せつ物や獲物がどう分解されて循環しているかを直接体験しているから、自然界のものを無駄にしません。原因と結果を体でつかんでいる。でも、私たちの文明はブラックボックス化しすぎて、因果の感覚が切れてしまったんです」。

企画段階で改めて世界を行脚し、人類本来の感覚に思いを巡らせた。

「マイクもスピーカーもない古代の野外劇場を見たとき、昔の役者は大声で話していたんだなと考えていました。ところが、ヒマラヤで現地の人が1キロ先の相手と普通の声で会話し、表情まで読み取っているのを目撃したんです。昔は聴衆の聴覚が鋭かったんですね。自分の感覚がどれだけ鈍っているか思い知らされました」。

人間の感受性の低下こそが、生態系の破壊を引き起こしている――。展示は「五感を取り戻すための疑似体験」として設計した。

「彼らの感覚になり切らない限り、同じように世界を感じられない。なり切ることがすごく大事。なので、もし感覚を取り戻せたなら、こういうことを感じられるんじゃないかという内容にしました。外側からの“自然保護”ではなく、自然側に回る。だから、“食べる”のではなく“食べられる”体験を作ったんです」。

▼AI時代にどう生きるか

未来をどう生きるか–––。「まずは、自分が自然や他のいのちと合体して生きているという実感を取り戻す。それなくして未来社会をデザインしようとすると、人間にとって都合の良い未来像を描いてしまうから」。テクノロジーではなく、別の概念で環境問題に応えようとするところに、河森さんらしさが表れている。

「AI時代だからこそ、知識や情報の処理は人間が無理に担わなくてもいい。むしろ元々それは問題でなかったのかもしれません。直接体験がある先住民は、電気やスマホといったテクノロジーを享受しつつも感受性を維持していました。だからこそ、AIにはまだできない“体や感情を使うこと”が復権してほしいです」。

文明の発展は利便性をもたらした一方、個人の感覚能力を著しく衰えさせている。

「極論すると、脳がスマホに代わってしまいました。スマホは便利だと思うしテクノロジーや先端技術も大好きだけれど、“テクノロジー輝く未来社会”にしたいわけじゃない。現代人は総体としての能力は上がりましたが、個人としての能力はガタ落ちしました。まるでパワードスーツを着たようなもの。それを脱がない限り、“いのちの輝き”は実感できないんです」。

こうした問題意識が、来年1月公開の劇場長編アニメ『迷宮のしおり』にも直結した。

「スマホはもうアイデンティティーですよね。個人情報や検索履歴が詰まっている。そのスマホがひび割れて自分がスマホの中に閉じ込められ、もう一人の自分が現れたら――そんな発想から企画を思いつきました」。

万博を経て、河森さんの思いは揺るぎない確信へと変わった。

「万博は世界から多様性が集う場。といっても、今回はほとんどが人間の多様性だけ。でも、多様性に向けて少しでもかじを切って、直接体験を取り戻せば、“自然保護”や“環境保護”なんて言葉は要らなくなる。(自然と合体して生きていることが実感できれば)人が自然を汚すはずないですから」。