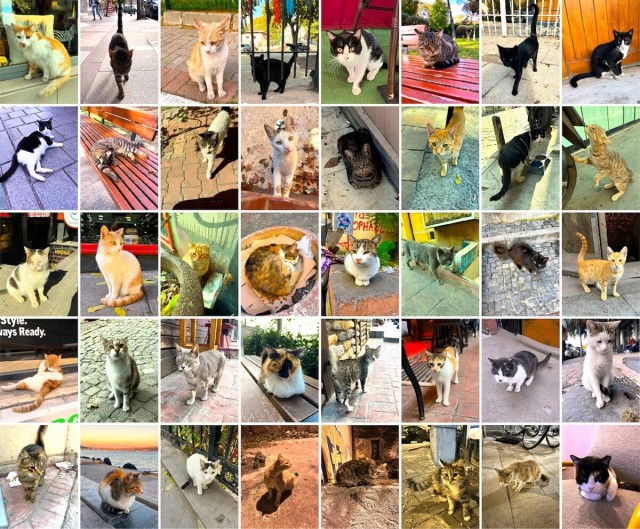

滞在中に撮った、イスタンブールの野良猫写真集。

連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第154話

「死ぬまでに一度は訪れてみたかった街」のひとつ、イスタンブール。今回仕事にかこつけて、訪れるチャンスが巡ってきた。

* * *

【イスタンブールに至る経緯】

パリからイスタンブールまでは飛行機で3時間半、時差は2時間。早朝にパリのホテルを出て、午前発の飛行機に乗ったのだが、イスタンブールに着いたのは17時。

初めてのトルコ。数えてみると、ちょうど30ヵ国目の訪問である。

|

|

|

|

「死ぬまでに一度は訪れてみたい街」が私には4つあるのだが、イスタンブールはそのひとつでもあった。仕事にかこつけて訪れるチャンスを見出すのが難しそうな街でもあったので、今回は嬉しい機会である。

すこし思い返してみるとなんと、4月のスイス・ベルン(112話)以来、久しぶりに日本人も同行者もいない海外ひとり旅である。そして今回は(も)、面識ある人がひとりもいない中での訪問である。しかし今回の旅がいつもと違うのは、私が得意とする「押しかけ訪問」ではなく、先方からの依頼での訪問だということだ。

窓口になっていたのは、ペリンという、イスタンブール工科大学の女性スタッフ(日本で言うところの「助教」)。この年の6月に招待メールを受け取った。

こういう、得体の知れないところからの招待メールは実は結構多い。開催場所が魅力的で、会の内容もそれっぽいのでちょっと気にかけてみても、添付のURLをクリックしても意味不明なサイトに飛んだり、返信しても回答がなかったり。要はフィッシング詐欺である。そういうことは実はザラにある。

イスタンブールは魅力的だけど、今回のこれもきっとそんなものだろうな、と思っていたのだが、メールの説明が異様に細部まで行き渡っている。

|

|

|

|

出費のなにをカバーしてくれて、なにがカバーできないかまで明記されている(滞在中の宿泊はこちらで手配します。空港から宿舎までの送迎タクシーも、宿舎と集会場の送迎もこちらで手配します。でも飛行機は自腹で)。「興味あるけど」という軽い返事をしてみたら、やはりきちんとした返事が返ってきた。

私の所属する研究所には、トルコ人の教員がいる。比較的仲も良かったので、あるときにこの誘いについて訊いてみた。すると、これはトルコでは割と有名な集会で、人気もあるというではないか。

この研究集会はどうやら、イスタンブール工科大学の学生が主催する会議ということだった。いろいろな分野の著名人に声をかけ、彼らの講演を聴く、というイベントらしい。僭越ながら、私はウイルス学の「著名人」としてお声がかかったようだった。

そして都合の良いことに、すでに予定されていたフランス・パリでの用務(153話)と日程の一部が重複していたのだった。宿泊を手配してくれるのであれば、もともと予定されていたのパリでの用務の後に、パリ→イスタンブールの旅程を追加するだけ。この機会を逃す理由はなかった。

【飛んでイスタンブール】

それから、ぺリンという女性スタッフと細かなやりとりを進めた。旅程を急遽1日前倒ししたい、という無茶な要望(153話)にも、彼女は丁寧に対応してくれた。

|

|

|

|

しかし、ひとつだけ気がかりなことがあった。空港まで迎えに来てくれるというのだが、ぺリン本人は他用があって来られないという。「代わりのスタッフが、あなたの名前を書いた紙を掲示して待っているから大丈夫」とのこと。

きっと前年(2023年)の、チェコ・プラハの盟友イリのような感じ(40話)で待っていてくれるのだろう、と思いきや、イスタンブール空港に着くと、「この空港では名前を掲示して待つのは禁止されているから、このカフェのあたりでスタッフが待っている」というメッセージと一緒に、空港にあるカフェの外観の写真がWhatsAppで送られてきた。

しかし上述のように、イスタンブールには私に面識のある人はいない。「どうやってそのスタッフを探せばいい?」と訊くと、「あなたは見た目ですぐにわかるから大丈夫」とひと言。

指定された空港内のカフェの近くに着き、しばらく周囲をキョロキョロと見渡していると、はたしてふたりの女の子が駆け寄ってきた。ふたりとも、イスタンブール工科大学の1年生の19歳とのことだった。「学生主体の集会」と聞いていたので、大学院生が中心なのかと思いきや、まさかの大学1年生、しかも19歳!

その後、彼女たちにいざなわれるままにタクシー乗り場まで移動したのだが、どうにも彼女たちの動きがぎこちない。聞くと、ふたりともこの空港に来るのは初めてだという。空港に来るのが初めて? 飛行機に乗ったことがないの? それともトルコ人じゃないとか? と矢継ぎ早に訊くと、どれもそうではないという。

「今までは『アジア』の空港にしか行ったことがなかったから。この『ヨーロッパ』の空港に来たのは初めて」

イスタンブールは、マルマラ海(エーゲ海の内海。ちなみにエーゲ海も、地中海の内海)と黒海を隔てるボスポラス海峡に位置する都市であり、「アジアとヨーロッパの境目」に位置する街である。

なるほどトルコ人は、ボスポラス海峡を境に、イスタンブールの東側を「アジア」、西側を「ヨーロッパ」と呼ぶらしい。なんともロマンにあふれた呼び方である。

この年の7月に訪れたタイのバンコクで乗った、VIP仕様の送迎バンを彷彿とさせる立派な内装のタクシー(139話)で宿舎へ向かう。日は18時過ぎに落ち始め、宿舎に到着した頃にはとっぷりと暮れていた。

(左)送迎バンの内装。暗くてわかりづらいが、色が違うだけで、バンコクのバンそっくり。(右)宿舎。「合宿所」という感じで、海外から招待した偉い先生を泊まらせるような部屋ではなかった。

彼らが手配してくれた「宿舎」とは、ラグジュアリーなホテルなどではなく、大学のキャンパス内にある、合宿用のようなきわめて簡素な宿舎であった。快適ではないが、必要最低限という感じ。

しかし、この年の5月にはマレーシアのジャングルを訪れ、「ブンブン」のごとき宿舎に滞在した私である(123話)。当然不満などあるはずもなく、また疲労が溜まっていたこともあり、すぐに眠りに落ちた。

【イスタンブールの楽しみ方、そして......】

イスタンブールで楽しみにしていたことはふたつある。食事と、文化である。

まずは食事であるが、レンズ豆のスープやケバブ、やたらと見かけた焼きもろこし屋のとうもろこしや、ムール貝にピラフが敷き詰められた「ミディエ・ドルマ」、そしてサバサンド、サバラップ、トルコパンたる「シミット」など。

いろいろ食べてみたのだが、正直グッとくるほど美味しい料理に出会うことはできなかった。私のチョイスミスだっただけなのかもしれない。もちろんどれもマズくはないのだが、しかし正直これらの料理で、中華料理とフランス料理と肩を並べて、「世界三大料理!」と語るのはちょっと無理がないだろうか......と思わなくもなかった。

(左)アヤソフィアを背景に食べた焼きもろこし。(中央)ガラタ橋とボスポラス海峡を背景に食べたサバラップ。(右)ボスポラス海峡の上で食べたシミットと、一緒に飲んだトルコティー。どれもマズくはなかったけれど、「美味い!」と唸るほどだったかと言われると......であった。

翻ってその文化であるが、これは想像を超えたものであった。この年(2024年)に入ってからだけでも、アブダビ(102話)、ドバイ(106話)、アディスアベバ(115話)、アルジェ(140話)、と、中東から北アフリカにかけてのイスラム圏の都市を旅してきた私であるが、体感として、それらの都市とは明確に一線を画していた。

まず、エチオピアやアルジェリアよりも、なんとなくイメージしやすい文化がある。「エチオピア!」とか「アルジェリア!」と言われても、パッとイメージが湧くものはあまりないかもしれない。しかし「トルコ!」と聞くと、トルコ料理やベリーダンスなど、日本人にとっては比較的なじみのある文化や特徴があるのではないだろうか。

それに加えてトルコには、「オスマン帝国」という、UAEよりもはるかに古く長い歴史がある。

そしてなによりイスタンブールは、世界で唯一の、「アジアとヨーロッパの境目」という、アジア人にとってもヨーロッパ人にとっても、「自分たちの属する文化の最果てが、別の文化と接する場所」というロマンを具現化したような、その結晶のような街でもあるのだ。

AirPodsでエド・シーランの「Shape of You」や「Perfect」、「What Do I Know?」などを聴きながら、そしてそれらを口ずさみながら市内を練り歩いた。そこはとんでもない傾斜の坂道ばかり。会議中に誰かが言っていたが、この起伏こそが、オスマン帝国を支える砦として機能したのではないか、という話もあるらしい。

起伏に富んだ地形を自然の城塞として生かす、という発想は、アルジェリアの首都アルジェにある「カスバ」という地域のそれに通ずる(141話。そもそもカスバとは、アラビア語で「城塞・要塞」を意味する言葉)。

そして、噂には聞いていたが、街中ではおびたたしい数の猫を見かけた。これはもう野良猫というより、街がみんなで猫を飼っている、という状態に近いものだった(ちなみに、猫より頻度は低かったが、結構な数の野良犬も見かけた)。

ほぼ丸一日街中を練り歩き、だいぶくたびれたので、良い感じの外観のレストランへ。そのテラス席に腰をかけ、あまりパッとしないトルコのクラフトビールを飲みながら夕食をとり、会計を済ませる。トイレで用を足し、店の外に出ようとした時、AirPodsをつけたままの耳の奥でかすかに、英語で、

「アー・ユー・ケイ?(Are you Kei?)」

と聞こえた気がした。

......は? そんなバカな。イスタンブールに私を知っている人などいないはずだ。

そろそろと振り返ると、ひとりの女性が目を見開いてこちらを見ている。もちろん面識はない。とりあえず耳からAirPodsをはずして、「イエス?」と尻上がりに答える。すると彼女は、やはり驚いた顔のままでつぶやいた。

「アイ・アム・ペリン(I am Pelin.)」

※後編に続く

文・写真/佐藤 佳