第45回東京モーターショー2017において、トヨタ自動車は3代目となる新型センチュリーのプロトタイプを公開した。今や日本を代表するショーファー(chauffeur=お抱え運転手)ドリブンカーに君臨するセンチュリーが初めて登場したのは、いざなぎ景気の好況で沸いていた1967年のこと。神社仏閣を連想させる荘厳な外装に、贅を尽くした内装部品の数々は、まさに日本ならではの高級車の仕立てだった――。今回は30年あまりに渡って生産され、多くのVIPを運んだ初代センチュリーの話題で一席。

【Vol.44 初代トヨタ・センチュリー】

1967年9月4日、“白いクラウン”と呼ばれた3代目クラウン(MS50/RS50)がデビューする。社用車やハイヤーとして使われるパターンが多かった2代目に対し、3代目はオーナードライバーに的を絞ったクルマ作りを実践していた。一方、2代目には3代目にない大きな特徴があった。V8エンジン搭載車のクラウン・エイトの設定である。エイトはクラウンの最上級モデルとして、主に運転手付きのVIPカー、つまりショーファードリブン車として活躍していた。それが3代目にはない……。そんな懸念は、3代目がデビューした21日後の新型車発表会で払拭される。新しいボディを身にまとったショーファードリブン専用車が姿を現したからだ。車名は“トヨタ自動車の父”豊田佐吉の生誕100年を記念して、「センチュリー(VG20型)」と名づけられていた。

|

|

|

|

日本におけるショーファードリブンの需要に応え誕生。“トヨタ自動車の父”豊田佐吉の生誕100年を記念して「センチュリー」と名付けられた

■日本でしかできないアレンジの数々

センチュリーの外装には既存のクルマにはなかった荘重な雰囲気、それも日本の伝統文化を随所に感じさせるアレンジが施されていた。鳳凰を模したエンブレムに神社仏閣の建物を連想させる趣あるスタイリング、贅を尽くした内装など、どこをとってもジャパンオリジナルの高級車の風格を備えていた。また、6タイプのボディカラーも訴求点で、いずれもが日本の誇る名所の色合いを規範にして塗料を配合した専用色で仕立てる。ノーブル・ホワイトは富士、エターナル・ブラックは神居(カムイ)、グレーシアス・マルーンは平安、ルーシド・グリーンは蓬莱、カーム・ブルーは摩周、ミスティ・グレーは雲仙をイメージした。さらに、宇治平等院の鳳凰を元にデザインしたエンブレムは、フロントが金色、リアはグレード別にバイオレット(Dタイプ)、アクアマリン(AとCタイプ)、クリムソン(Bタイプ)と色分けしていた。

シートは本革とクロス地を用意。生地、縫製ともに通常のモデルとは一線を画していた。エアコン、パワーウィンドウ、空気清浄機まで装備

機構面も非常に凝っていた。3V型2981cc・V型8気筒OHVエンジン(150ps)はブロックとヘッドともにアルミ合金を使用。バルブをV字型に配置したクロスフロー方式も採用する。さらにパレードなどでの使用も考慮し、低速走行を数時間続けてもオーバーヒートにならないようにチューニングした。サスペンションも注目点だ。フロントは国産乗用車初のローリングダイヤフラム型エアばねを使ったストラットを採用。リアはトレーリングアームにコイルスプリングを組み合わせた形式だが、ラテラルロッドの代わりにロアアームとデフキャリアのあいだに左右ストラットバーを入れている。横方向の動きをロアアームで抑える仕組みだ。このあたりは後席の乗員の快適性を重視した結果だろう。

エクイップメントの充実度は、当時の最上レベルだった。エアコンやオートドアロックに加え、パワーウィンドウ、自動点滅機構付きヘッドライト、空気清浄装置などを装備する。シートは上級グレードに本革を採用。それ以外のグレードはクロス地だが、生地は専用の高級素材で、縫製も通常のクルマとは別ラインで入念に仕上げていた。

|

|

|

|

■長い間モデルチェンジしなかった理由

マイナーチェンジ後の1973年モデル。搭載ユニットが変更されたが、エクステリアに大きな変化はない

では、走りはどんな印象だったのか。1960年代から30年あまり、政治家を後ろに乗せていたベテラン運転手に話を聞くと、「とにかく静かで快適だった。運転もしやすいし、故障も少ない。当時の欧米の高級車と比べても、決して引けをとらなかったと思います。後席の先生(政治家)たちにも好評でした」という。さらに、こうも付け加えた。「欧米車よりも、なぜか馴染みやすかったですね。塗装色や内装の素材が、日本人の感覚に合っていたんだと思います」。

|

|

|

|

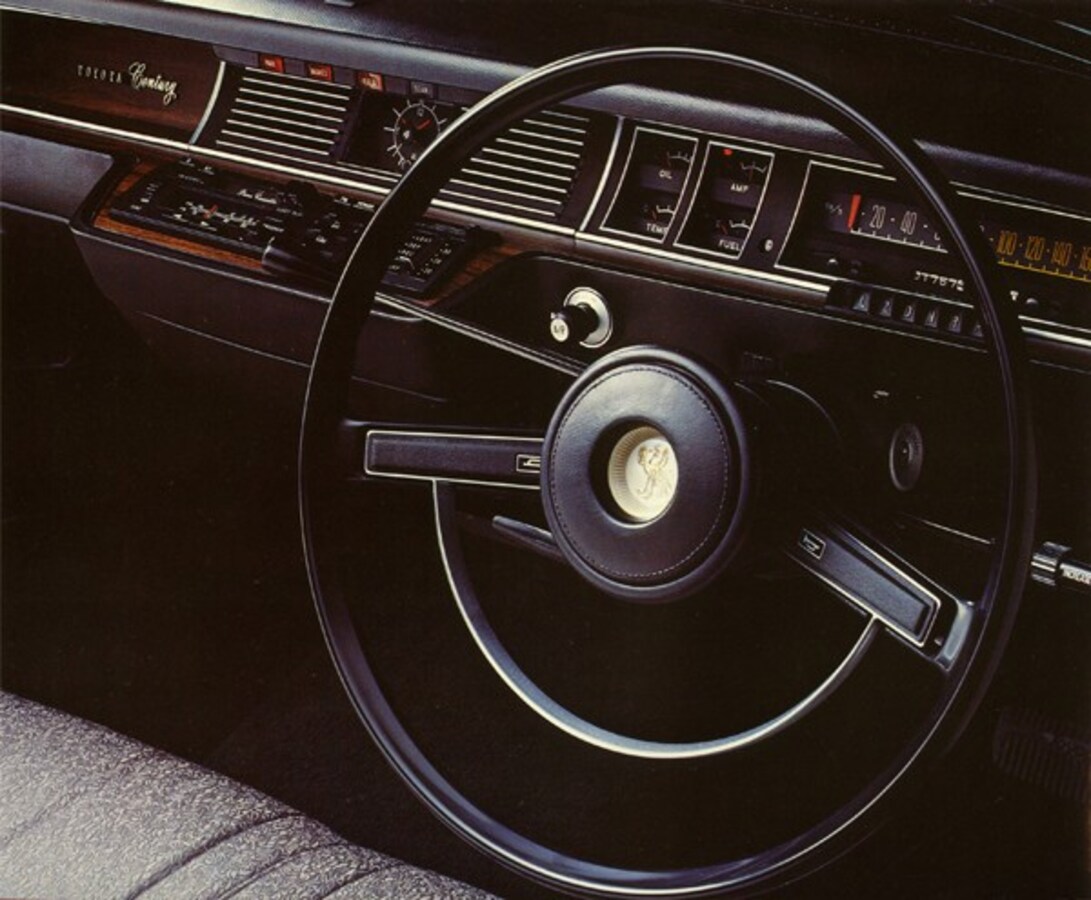

1973年モデルのインテリア。日本の風土、日本人の感覚にあわせた素材を採用したことも、長く愛された理由のひとつ

国産VIPカーの旗艦に成長したセンチュリーは、1973年4月になると搭載エンジンを3V型から4V型3376cc・V型8気筒OHVユニット(170ps)に変更(車両型式はVG21)。70年代後半の排出ガス対策を経て(同VG30)、1982年10月にはマイナーチェンジによって内外装のリファインと5V-EU型3994cc・V型8気筒OHVエンジン(190ps)への換装を実施する(同VG40)。そして1990年9月には、ホイールベースを150mmほど延長したロングボディのLタイプ(同VG45)を追加設定した。

ところで、初代センチュリーは「なかなかフルモデルチェンジしないクルマ」としても業界で有名だった。対外的には「いずれは……」とか「機会があれば……」と説明していたトヨタのスタッフ。一方で開発現場では、1990年代に入ると全面改良の企画が本格的に推し進められるようになった。なぜ、センチュリーの全面改良が決断されたのか? 背景には、日本の高級車に対する志向の変化があった。1980年代後半から本格化したハイソカー(ハイソサエティカー)の隆盛によって、高級車はユーザーにとってより身近な存在に発展する。メーカー側もこの傾向を重視し、いっそう質の高い高級車を企画していった。その代表格が、トヨタが1989年10月にリリースした「セルシオ」(UCF11/UCF10型)だ。“いつかはクラウン”の上をいく新世代高級車のセルシオは、高品質で豪華な内外装の仕立てや1UZ-FE型3968cc・V型8気筒DOHCエンジンをはじめとする先進メカニズムの採用などで注目を集め、たちまち多くのバックオーダーを抱える大ヒットモデルに昇華した。市場はより豪華で高性能な高級車を求めている。フォーマルサルーンであり、ショーファードリブン車でもあるセンチュリーも例外ではない――そう判断したトヨタの上層部は、ついにセンチュリーの全面改良にゴーサインを出したのである。

1982年に内外装の大きな変更を実施。ヘッドライト、グリル、バンパーの形状をリファインしている。同時に搭載ユニットも変更

精緻な改良を施しながら、1997年までフルモデルチェンジすることなく造り続けられた初代センチュリー。30年もの超ロングセラーを達成した理由は、メカニズムや生産工程が優れていただけではなく、日本の風土にマッチした性格を併せ持っていたからなのかもしれない。