周りの目を気にしすぎるママたち

――堀江さんから見て、世の中のママたちはどのように見えますか?

堀江貴文さん(以下、堀江さん):今の世の中、同調圧力というか「みんなが同じでなければいけない」という感じがあって、大変そうだなと思います。いい意味でも悪い意味でも真面目な人が多く、僕からしたら悩まなくていいところで悩んでるんですよね。

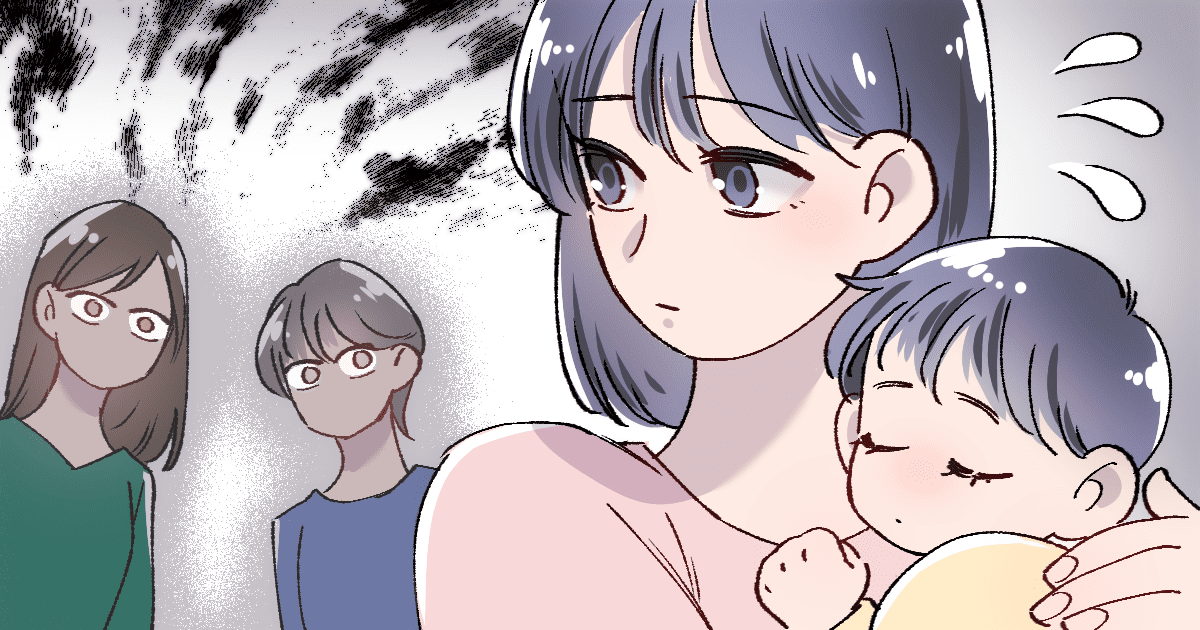

まわりの目を気にしすぎるのは、精神衛生上あまり良くないですよね。「世の中ってこういうもんだよね」「自分ってこういうもんだよね」と、ある意味、達観した視点から社会や自分自身を見てみると、ママたちが抱えてる悩みの多くは解消できるのではと思います。

「君、そんなすごい人だったっけ?」

僕には、ずっと不思議に思っているけれど、なかなか周りに共感してもらえないことがあるんです。

それは多くの人が親になった途端、まるで自分が立派な教育者にでもなったかのような振る舞いをすること。それを見ていると「君、そんなすごい人だったっけ?」って。

|

|

|

|

「子どもと親は対等である」という考え方

堀江さん:僕の『ゼロ』という本を書いてくれた古賀史健さんというライターさんがいます。共著で『嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え』という本を書いたんですけど、その古賀さんが「『嫌われる勇気』の中でアドラーが言っていることと、堀江さんが言っていることはまったく同じだ」と言うんですね。それで僕はアドラーの本は読んだことがなかったんだけど、読んでみたらたしかにそうだな、と。

――どういうところが一緒だったのでしょうか?

堀江さん:アドラーの考え方の1つとして、「子どもと親は対等である」というのがあります。でも、今の日本は「親が子どもを正しい道に導くべき」みたいな考え方をしている人が多いと思うんです。そう考えてしまうと子育ては一気に難しくなるというか。そういったところに根本的な問題が隠れてるんじゃないかなって思うんです。

――堀江さん的には、親は教育のプロじゃないんだから、もう少し誰かに相談したり、頼っていけばいいという感じですか?

堀江さん:まず1人の人間として、親は子どもに向き合わなきゃいけないんです。「自分が子どもを立派な大人に育てる」みたいな感じだとだめ。プロとかプロじゃないとかっていうのは関係ないと、僕は思っています。

子どもの「考える力」が育たないのは

――たとえば、日常生活でいうとどんなことですか?

堀江さん:コップについだ牛乳を飲もうとしている2歳ぐらいの子どもがいたとします。ママは「牛乳を飲むときは、座って飲みなさい」と言っているのに、子どもは牛乳の入ったコップを手にもってフラフラ歩いてこぼしてしまった。

|

|

|

|

「あなたが立って牛乳を飲んだからこぼれたでしょう。こぼれた牛乳は飲めなくなったよね。牛乳をこぼさないためには、次から座って飲んだらいいんじゃない?」ということをただ伝えればいい話であって、ママの言ったとおりにしなくて牛乳をこぼしたから怒る、叱りつける行為は必要ないんですよ。

2歳の子どもは、まだ経験が少ないから、立ったまま牛乳を飲んだらこぼれる確率が上がるということを知らないわけじゃないですか。知ってる人が知らない方に対して知識を伝えてあげる必要がある。

さらに、なぜ牛乳がこぼれたのか、どうしたらよかったのか、子どもと一緒に考えることが必要です。「次からママの言うとおりにしなさい!」だと、子どもの考える力は育たない。

「子どもを教え導く」のではなく「親子で一緒に成長する」

――どう接したらいいですか?

堀江さん:要は、子どもであっても、相手は1人の人間だっていうふうに考えなきゃいけなくて。「彼は、知識とか経験がまだ不足してるだけだ」と考えれば怒ることもないと思うんです。

|

|

|

|

今、2、3歳の子どもでも器用にiPadなどを使いこなしますよね。iPadの使い方を知らない大人からしたら、子どもに教えてもらうこともあると思うんです。だから変に大人が「子どもを正しい人間に育てなきゃ」と考えるのではなく、「一緒に成長していきましょう」という心がけというか。そう考えたほうが楽なんじゃないかなと思います。

編集後記

子どもが生まれると私たちは自動的に「親」になりますが、だからといって「育児のプロ」になれるわけではありませんよね。堀江さんが言うように「親子で一緒に成長していけばいい」と考えることができれば、「親なんだからあれもこれもできて当然」という、謎のプレッシャーから解き放たれる気がします。知らないことがあってもいいし、うまくいかないことがあって当たり前。親だって、まだまだ成長中だと捉えることができたら、もっと力を抜いて子育てを楽しめそうです。

取材・北川麻耶 文・間野由利子 編集・Natsu

- ママスタジアム

- ママスタジアム 関連ニュース

- ママのための子育て情報WEBマガジン ママスタセレクト