人が辞めていく組織の特徴とは?

伊庭正康氏:「うちの会社は人がよく辞めるんですが、どうしたらいいでしょうか?」という相談をいただきます。実は、人が辞めていくのは人の問題ではなく、組織に問題があります。今回のテーマは「人が辞めていく組織の特徴トップ3」です。

これは、スタンフォード大学のある実験で出た言葉です。「リンゴに問題はない。リンゴを入れる樽に問題があるのだ」。つまり、人に問題があるのではない、組織に問題があるのだということですね。

今からスタンフォード大学のある実験を紹介しますが、ここに人が辞める組織の本質があります。多くの会社でこうなるケースがあり、本人は気づかないですが、あなたの職場もこういう構造になっているのであれば気をつけてください。

このチャンネルは、ビジネス書を40冊以上書き、そして年200回登壇する研修講師の伊庭だからこそお伝えできる、本物のビジネスTipsを紹介します。週4回配信していますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。半年後、レベルアップしていること間違いなしです。

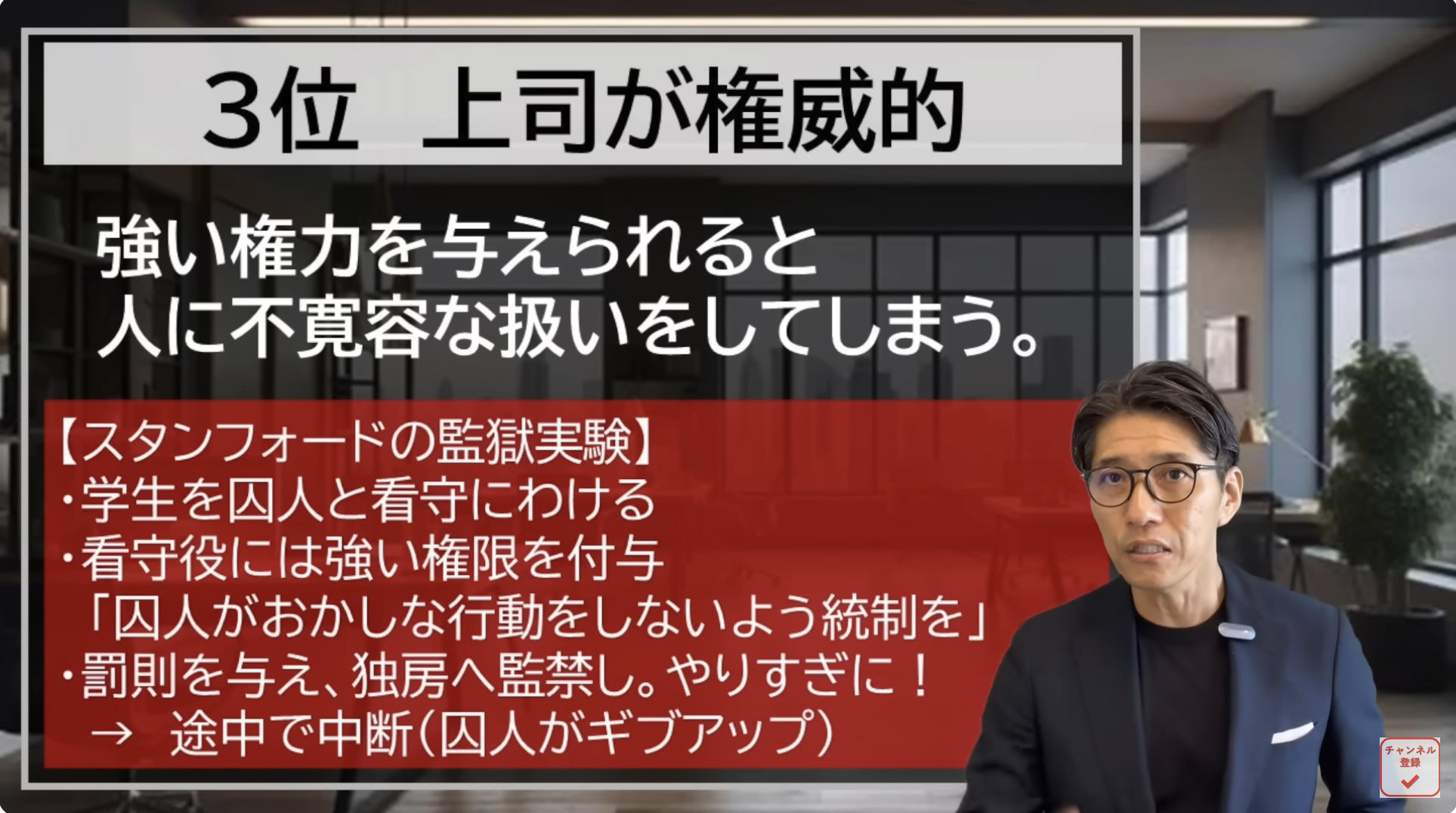

人が辞めていく組織の特徴を、3位、2位、1位と順番に見ていきます。まずは3位が「上司が権威的」。「強い権力を与えられると、人に不寛容な扱いをしてしまう」という実験結果があります。この実験って何? ということなんですが、ちょっとお付き合いください。

|

|

|

|

今では禁止されている監獄実験の恐ろしい結末

今は世界的に禁止されている危ない実験なんですが、めちゃくちゃおもしろい実験です。1970年代の話ですが、「スタンフォード大学の監獄実験」という恐ろしい実験がありました。

どういう実験かというと、スタンフォード大学の優秀な学生をコイントスで2つのチームに分けます。学生を囚人役と看守役に分けて、2週間、リアリティショーのように、かなりリアルに作られた監獄のセットの中で実験をするんですね。

その時に、看守役の学生には「囚人がおかしな行動をしないように統制をしろ。それが君たちの役割だ。厳しく統制しろ。権限を与える。ただし暴力はやめてね」と、強い権限を与えました。普通に行われそうな実験ですが、これがとんでもない結末になるんですよ。

すると、初日からおかしな行動が行われます。最初は和やかな雰囲気だったんですが、1日目、2日目と時間が過ぎるほどに、囚人役に対して看守役が非人間的な行為を行い始めるんです。罰則を与え始め、口答えすると独房に入れ、エスカレートしていきます。服を脱がせ、ここでは言いづらいような卑猥な行動なんかも行われて、明らかに逸脱し始めるんです。

でも、看守たちはこう言っています。「統制するためには、そこまでやらないといけない。俺たちの役割は統制するんだから」。統制すると、囚人たちもちょっと反抗するわけですよね。「統制しないといけない。独房だ」というふうになっていくわけですよ。

|

|

|

|

途中で囚人たちがギブアップします。大声で叫ぶ人も出て、ちょっとおかしくなり始めて、途中で「これは危ない」となって中断になったという、恐ろしい実験として語り継がれています。何が恐ろしかったのかはここでは語りません。映像が残っているんですが、「人ってこんなに変わるのか」というか、とてもじゃないけど見るに堪えないです。

強い権限を与えられると歯止めが利かなくなる

この実験で得られた結果は、「人として良い人であっても、上司・上役の方に強い権限が与えられた時に歯止めが利かなくなり、不寛容な対応を無自覚にしてしまう」ということです。

例えば、社名を言うのは申し訳ないんですが、ビッグモーターさんの経営計画書の中に「上司は部下に対する『生殺与奪』の権限を与える」という言葉が書いてあるんですよ。その代わり、部下をきちんと従わせなさいということなんです。権限が強いですよね。

当然、上司の中にはいい人たちもいらっしゃったと思いますが、このように強い権限を与えられ、その役割を全うしなさいと言われると、人は歯止めが利かなくなり、不寛容な対応を取ってしまう。これはビッグモーターさんだけの話じゃないです。

|

|

|

|

どうでしょうか。マネージャーだから、部長だからといって、役割に徹しすぎて不寛容な行動をしているなんてことはないでしょうか?

実は僕自身もちょっと反省があるんですよ。職場としては別に問題はなかったんですが、「自分はこの役職になったから、絶対に統制しないといけない」と、意気込んでしまう時があったんですよね。人に対して何かをしたことはないんですが、最初は焦っちゃって、意気込んだり役割に徹しようとします。

ですから、もし役割に徹して、自分の意に反することをしている上司がいるのであれば、それはストップしたほうがいいと思います。「我に戻りましょう」という話なんですね。我に戻らないと、優秀な人はこぼれていくんです。ですから、役割に真面目に徹しすぎるというのは、ひょっとしたら危険な場合があるのでご注意してください。

ぬるい組織には「支配」が生まれる

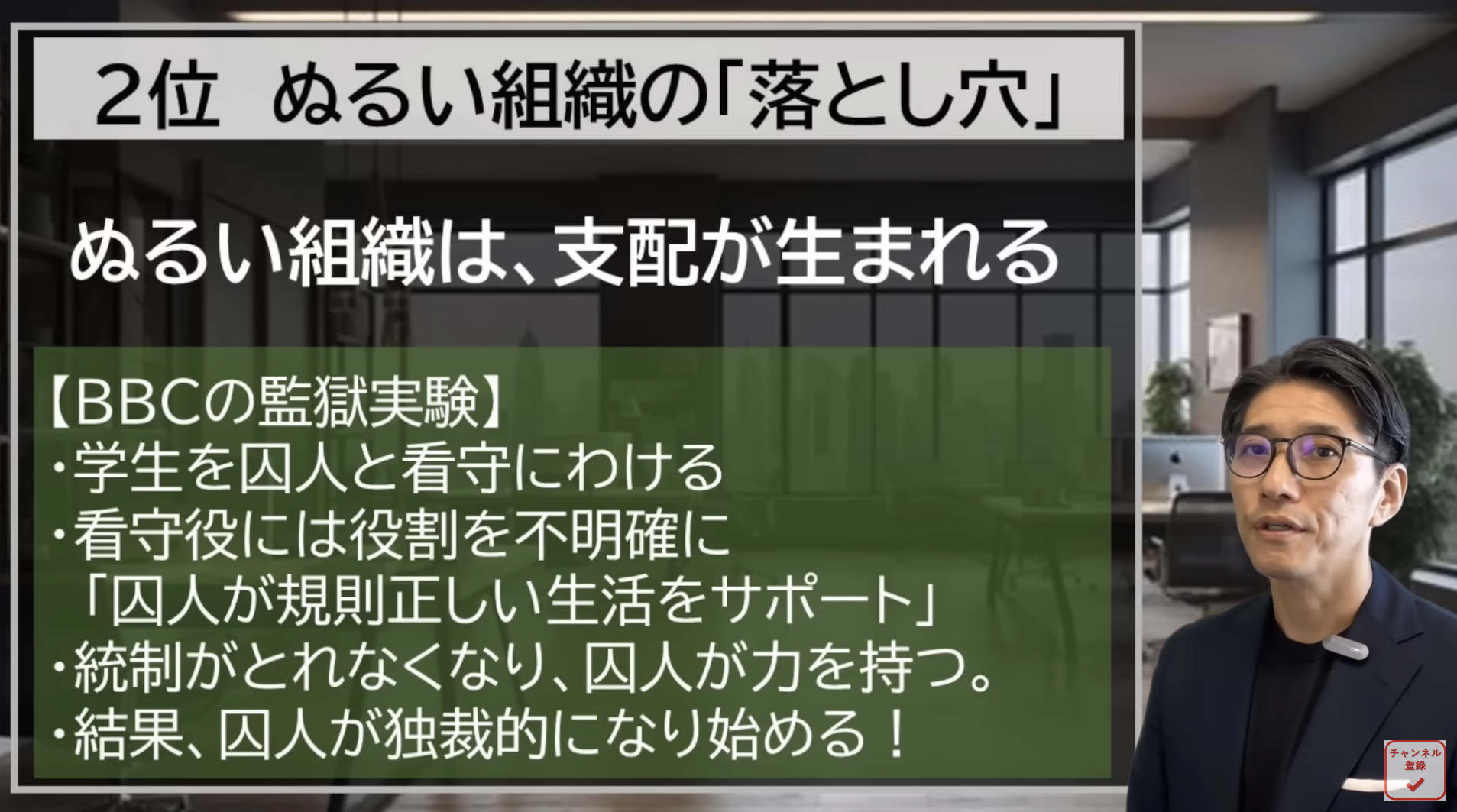

第2位が「ぬるい組織の『落とし穴』」。これについてもお話ししたいと思います。実は、ぬるい組織には新たな支配が生まれることがわかりました。先ほど(紹介したの)は1970年代のスタンフォード大学の監獄実験でしたが、あれは危なすぎるので、アメリカではもう禁止されているんです。

でも、2000年代に入ってからイギリスでまた実験があったんです。怖いですよ。国営放送のBBCが、テレビでリアリティショーのように同じ実験をしたんですよ。すると、おもしろい結果が出ました。

(参加者を)新聞で募って、囚人と看守役に分けるんですね。そして、今度は(スタンフォードの実験とは条件を)ちょっと変えて、看守役に役割を明確に与えなかったんです。「囚人が規則正しい生活ができるように、サポートをお願いします」としか言っていません。つまり、役割・権限が不明瞭なまま、看守は囚人役を管理する2週間が始まります。

スタンフォードの時は、数日で「勘弁してくれ〜! 出してくれ〜!」となったわけですが、まったく違う恐怖が始まります。統制が取れなくなり、囚人が力を持ち始めるんですね。

こんなことがありました。看守は優しいんですよ。「タバコをくれ」と言ったら、最初は「ダメ」と言うんですが、「くれよ!」と迫られたら1本あげるんです。「ご飯を食べる時は出してくれよ」(と囚人に言われたら部屋から)出す。囚人の言うことを聞いていくんですね。

どういったことが起こるかというと、囚人のほうが強くなっていくんです。「おいおい。これ、誰も統制してねえじゃねえか。誰か統制するやつが必要だろ」と、囚人が思い始めるんですね。すると、囚人の中から「俺が統制する」というやつが現れます。

看守と囚人を従わせようとする一派ができ始めて、それがちょっと危ない行動を起こしかけたので、実はそれも危険すぎて実験中止になりました。独裁者が生まれたんですね。

リーダーではないのに“やたらと権限を持つ人”の注意点

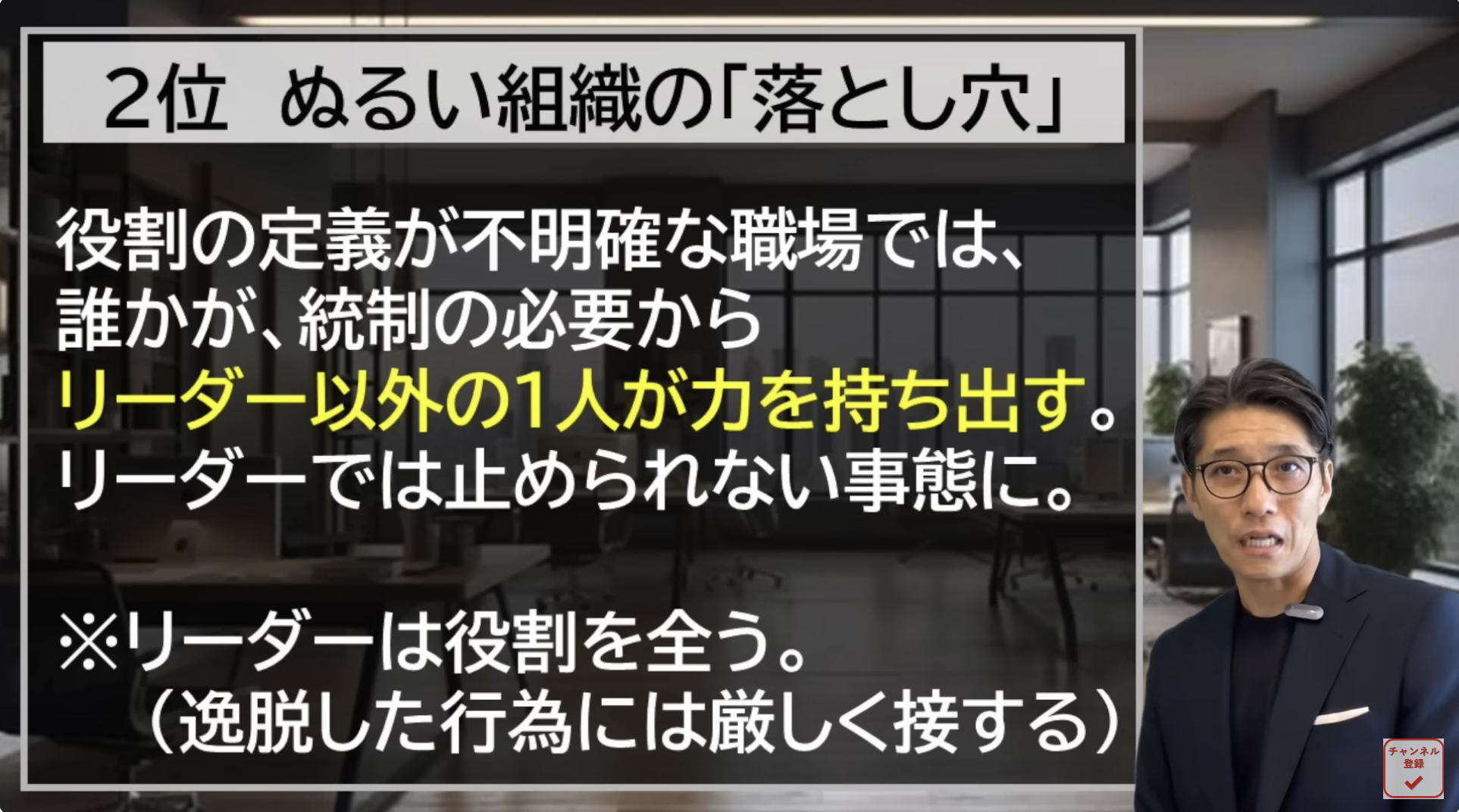

つまり、ぬるい組織の「落とし穴」はこういうことです。役割の定義が不明確な職場では、統制の必要性からリーダー以外の誰か1人が力を持とうとして、リーダーはもう止められない状態になります。

こういう人っていませんか? 職場のベテランの人がやたらと権限を持っていて、隠れたフィクサーみたいになっている。「あのベテランを怒らせたら怖い」「リーダーも何も言えない」という構造になっている組織は人が辞めます。やはり、リーダーが役割を全うしないといけないんです。逸脱した行為をする部下がいたら、リーダーは止めないといけないんですね。

また私の話をさせていただきますと、これは私もやりました。ちょっと気を遣う年上の方だったので、最初は黙認していたこともあったんですが、やはりそれは良くなかったんです。ですから、その方を呼んでちょっと強めに話をしました。最初はちょっと言い合いになったんですが、それでもガンと言いました。

年上ですごく仲の良い方だったんですが、ガンと言うと行動はなくなります。すると周囲も「あれ? この上司、何かやったぞ」とわかるわけですね。またそういうことが起こったら、また呼んでガンと言うわけですよね。

ですから、やはりリーダーは役割を全うしないといけないんですよ。ガンと言うことによって職場は統制できますので、厳しく接する時は厳しく接する。これはぜひやってみてください。そうじゃないと、優秀な人から辞めていきます。

上がつかえてチャンスがない会社は人が辞めていく

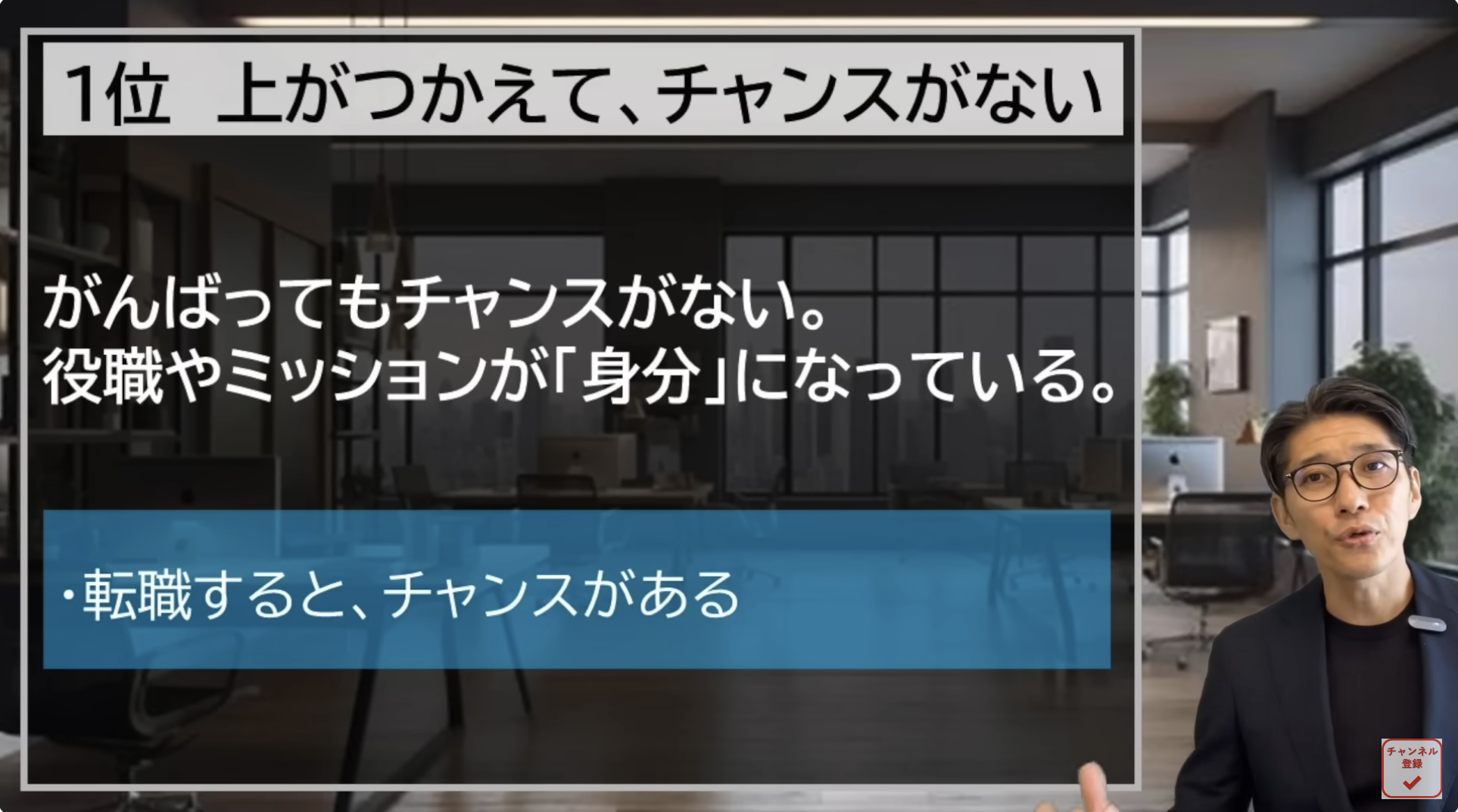

では、第1位。これはもう監獄実験ではないです。よく聞く話ですが、「上がつかえてチャンスがない」「この会社、がんばってもチャンスがないんですよね。役職やミッションが身分のようになっていて、上の方はずっと部長や課長だし、もう僕たちのポストがないんです。転職するとチャンスがあるんですけどね」。こう思っている方って職場にいないですか?

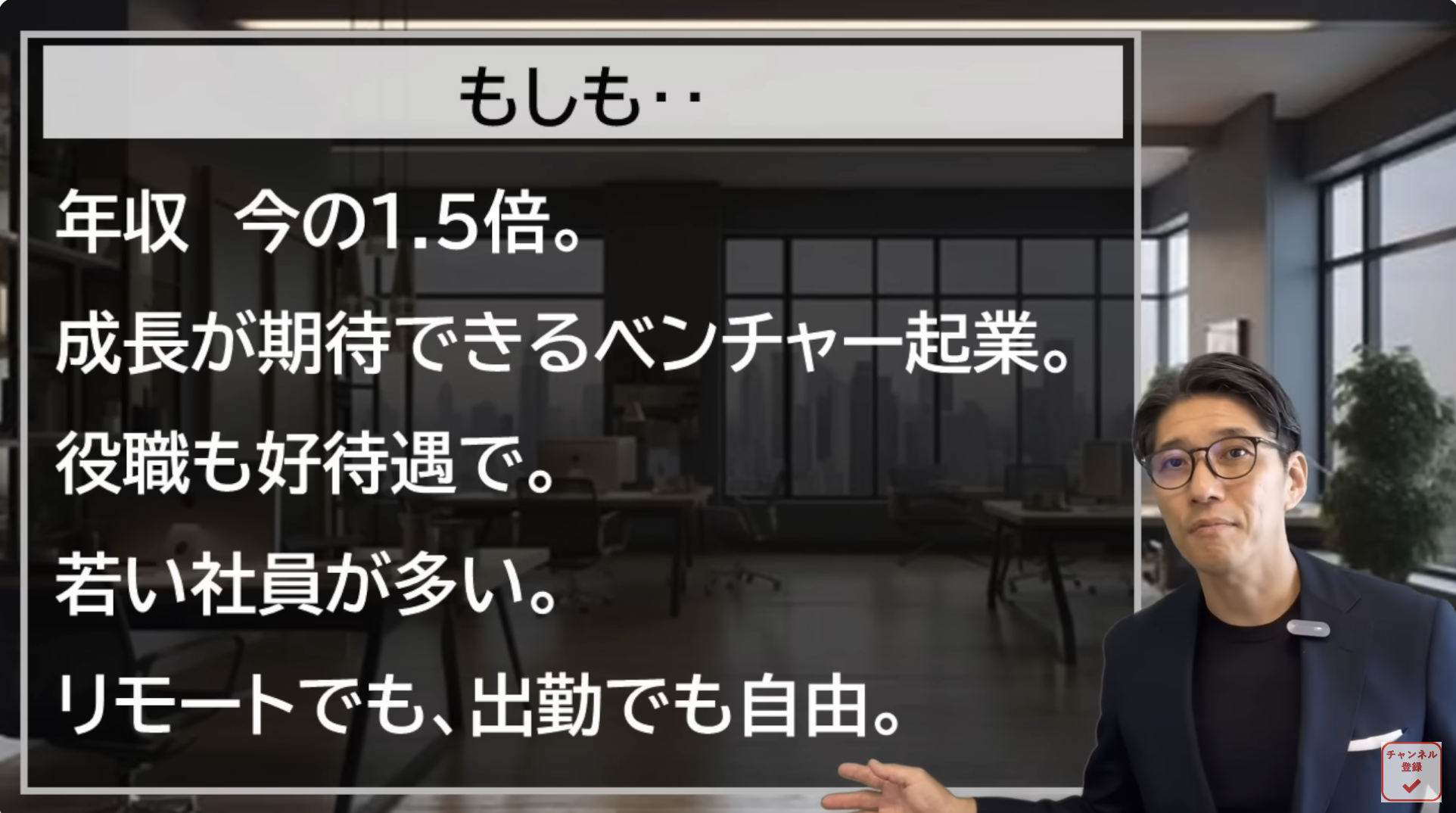

リアリティを持って考えるためにこんな条件を用意しました。もし、その部下にこういうオファーがあったらどうでしょう? 「年収が今の1.5倍でうちに来ませんか? 成長が期待できるベンチャー企業です」。

「役職ですか? もちろん高待遇でお迎えしますよ。リーダーでお迎えします。○○さんと同じように若い社員の方も多いので、和気あいあいとした雰囲気です。出勤ですか? 基本的にリモートでも出勤でも自由ですので、もう○○さんに自由に任せます」。勝てる自信はありますか? これに対して勝てる自信がないとダメなんですよ。

じゃあどうやったら勝てるかと言うと、「上がつかえてチャンスがない」と思われるとダメなんです。だからポストだけではなくて、期待度とチャンスをちゃんと一致させる行動が必要になってきます。

ポストを急に変えるわけにいきません。プロジェクトを任せるとか、権限をある一定の部分任せるとか、新たな役割を付与するとか、こういったステップアップ感がないと「ああ、もう辞めよっかなー」となる。

“上司の上司”に相談するのも1つの手

もう1個、部下の方は自分から相談するのも手です。「もう十分できたな。次はあれをやりたいな」と思ったら、待つんじゃなくて、自分から上司に対して相談をすることもおすすめです。

1つ上の上司よりも、2つ上の上司のほうが良いこともありますので、1つ上の上司に相談をした上で、2つ上の上司に相談するという方法もあります。直属の上司はそこまで権限を持っていないことがあるんですよね。ですから、上の上(の上司に相談をする)。

どちらにも言ったほうがいいですよ。上の上の方に言った時に、「上の方に言ったのか?」と言われて、「言ってません」と言ったら、ちょっとおかしなことになりますよね。だから、「両方に言う」ということも処方箋としてはあります。

そしてこれは人事制度の話になるので、もしこういった考えができるお立場であればですが、役職の入れ替えをやっている会社は強いです。役職の入れ替えのない会社は、役職が「身分」になるんですが、役職は身分じゃなくてあくまでも「役割」でしかないです。

役割変更をしているやっている会社さんはめちゃくちゃ強いです。ですので、役割変更も考えていただくといいかと思います。1回(ポジションを)外れて戻るとか、そういうのもぜんぜんオッケーですので、ぜひやっていただくとおもしろいと思います。優秀な方も、そうやってポストをいろいろと巡り巡ったほうがおもしろいですよね。

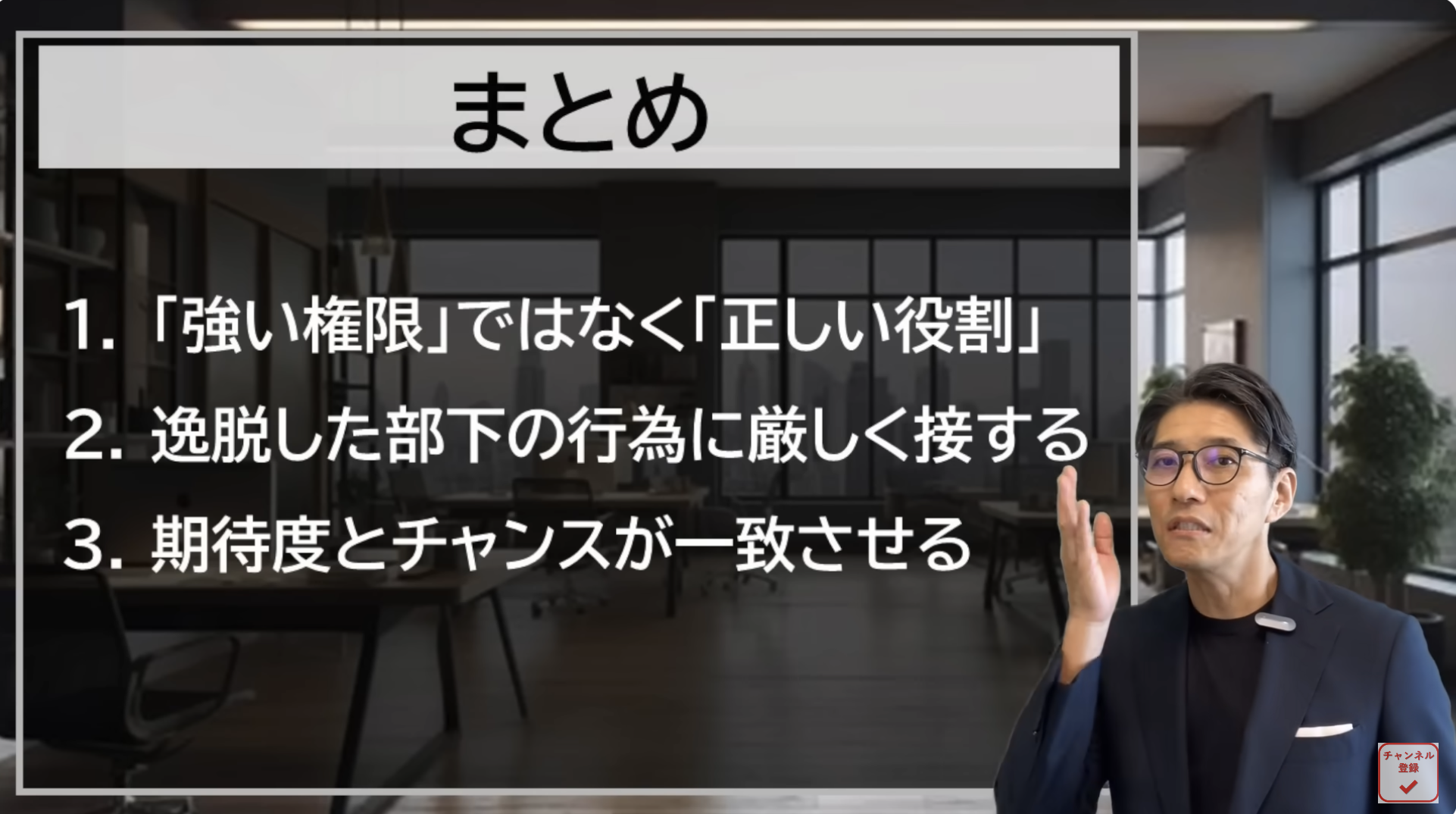

では締めていきましょう。今回のまとめです。

「強い権限」ではなくて、「正しい役割」をリーダーは担っていくことが大事ですね。強い権限は危ないです。そして、逸脱した部下に対しては厳しく接していきましょう。そして、期待とチャンスを一致させる。これがあれば優秀な人は辞めにくくなりますので、ぜひやってみてください。