部下のワークエンゲージメントを高めるための5つのポイント

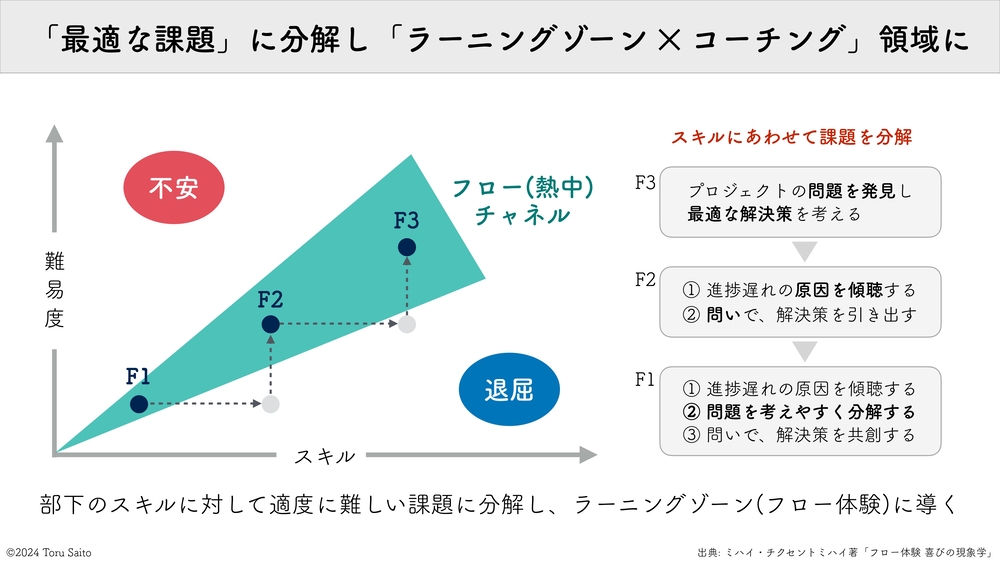

斉藤徹氏(以下、斉藤):さて、実は対話の後にも大切なことが1つあります。それが「フロー体験」と言って、ラーニングゾーンでずっと頂点にいる状態のこと。これは部下が仕事に熱中する、ワークエンゲージメントをぐっと高めるための極意とも言えます。

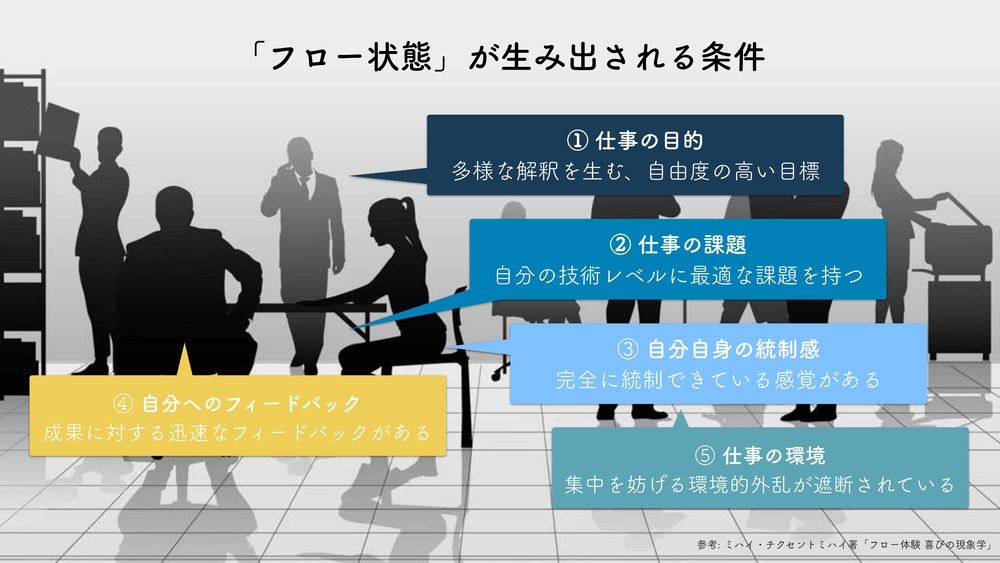

(ミハイ・)チクセントミハイは「フロー状態」が生み出されるには条件があると言いました。いくつかあるのですが、その中から5つピックアップしています。

1つ目は「仕事の目的」。長期的なものに関して、「いつまでに何を」とカチッと決めると、「しなくちゃ」になっちゃうので。多様な解釈を生む、自由度の高い、希望を感じるような目標を立てること。

2つ目は「仕事の課題」です。今日お話ししたように、自分の技術レベルに最適な課題を持つこと。これは目先の課題で解像度を高く持つことが大切です。でも、それだけじゃないんですよ。

|

|

|

|

3つ目の「自分自身の統制感」。課題に集中している時は、「完全に統制できている」という感覚を(部下に)持たせてあげることです。ちょこまか介入したくなるんですけど、介入しちゃだめなんですね。報告してもらうことはいいと思いますが、自分で問題を統制できている感覚を持たなくてはいけないので、マイクロマネジメントはしちゃだめです。

そのかわり、課題を解決して成果が出たら、迅速にフィードバックしてあげる。これが4つ目の「自分へのフィードバック」です。それから5つ目「仕事の環境」に外乱がないことも重要です。

褒める時の注意点

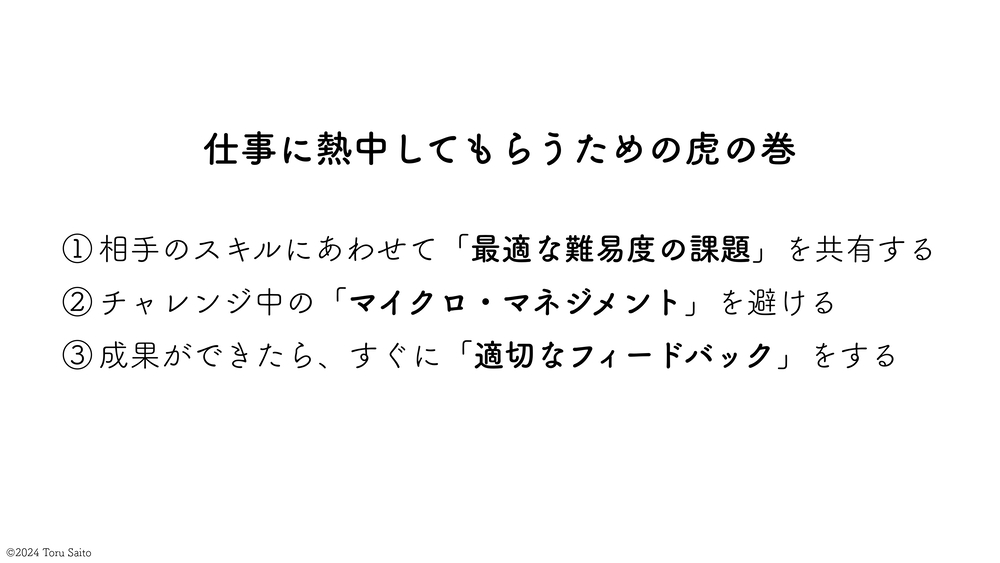

斉藤:ここで、仕事に熱中してもらうための虎の巻をまとめます。相手のスキルに合わせて「最適な難易度の課題」を共有すること。チャレンジ中の「マイクロマネジメント」は厳に慎むこと。そして成果が出たら「適切なフィードバック」をする。

よくあるのが逆なんですよね。チャレンジしている途中にはちょこまか来て、「いや、それはちょっと違うんじゃないの?」といろいろ干渉し、成果が出たら「わかったわかった。それはそこに置いておいて」と放ったらかしにする。これはとても多いんだけど、本当は逆なんですね。それが部下が仕事に熱中するポイントになります。

|

|

|

|

フィードバックもなかなか難しいので、最後にコツだけお話ししますね。その前にフィードバック、特に「褒める」場合には気をつけた方がいいというお話です。

(キャロル・S・)ドゥエックという学者が調査したものがあります。子どもたちを2つのグループに分けて、知能テストのような問題を10問ぐらい提示し、別々の褒め言葉をかけたんですね。褒め言葉がその後にどう影響するかを調査しました。

グループAに対しては、「君は頭がいいね」と「その生徒の能力」を褒めたんです。グループBは「その生徒の努力」を褒めたんですね。子どもに才能があると思われないように「問題を解く努力」を褒めました。

そうしたらどうなったか。グループAは「自分は頭がいいんだ」と思い、それを維持したくなってくるんですね。「硬直マインドセット(自分の能力は固定的で変わらない)」と感じるようになり、チャレンジしなくなってしまう。

一方で努力を褒められたグループBは、「努力次第で伸ばせるんだ(成長マインドセット)」と感じ、新しい問題にどんどんチャレンジする。

|

|

|

|

結局、グループAの生徒は成績が落ち、なんと昔の問題も解けなくなったんです。グループBの生徒の成績は上がりました。だから、褒める時には能力じゃなくて努力に着目することが重要です。

褒めるよりも大事な「勇気づけ」

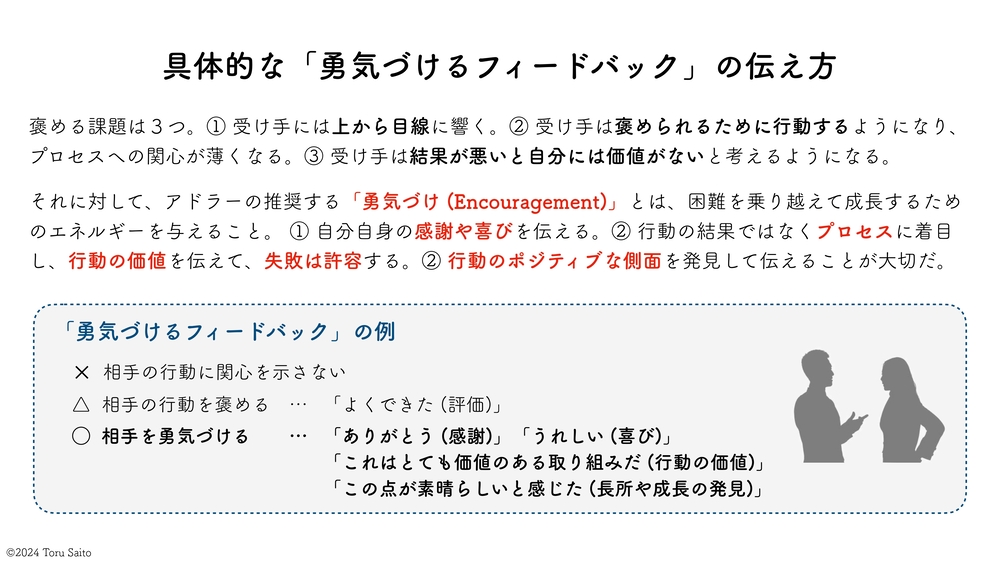

斉藤:また、(アルフレッド・)アドラーは、「褒めること自体がちょっと問題だよ」と言っています。なぜかと言うと、上から目線に感じるし、受け手は褒められるための行動をしようとして、プロセスへの関心が薄くなる。受け手は、結果が悪いと「自分には価値がない」と思っちゃうと。

生徒だったら褒めるのもいいかもしれないけど、社会人は大人の関係ですからね。そもそもアドラーは褒めるよりも、勇気づけることが重要だと言っています。「勇気づけ」とは何かと言うと、エンカレッジメント、困難を乗り越えて成長するためのエネルギーのことですね。

自分自身の感謝や喜びを伝える。プロセスに着目して行動の価値を伝える。「これはすごく価値のある行動だよね」と失敗を許容する。行動のポジティブな側面を発見する。こういうことが重要だと言っています。

相手に関心を示さないのは一番良くないけれど、結果に対して「よくできた」よりも、「ありがとう」「うれしい」「この点がすごく価値のある取り組みだと思うよ」とか。プロセスに対して「この点がすばらしいと感じた」というフィードバックが大切です。

難しい部下と向き合うために、職場で実践したいこと

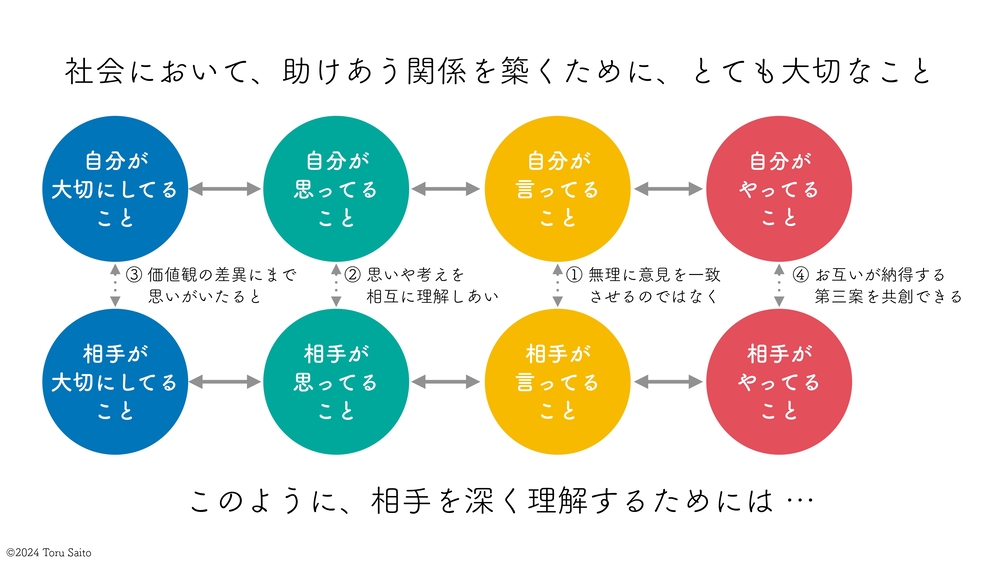

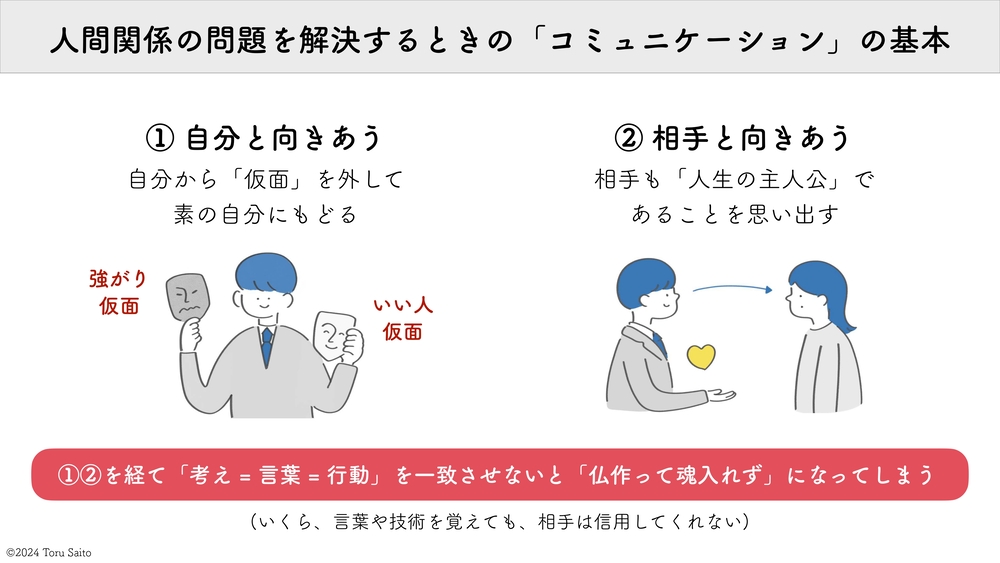

斉藤:最後に職場で実践するためのポイントをまとめておきたいと思います。今日は最初にこんな話をしました。助け合う関係を築くために大切なことは、言っていることだけでなく、お互いが思っていることを相互に理解し合うこと。かつ(相手が)大切にしていることにまで思いが至ると、お互いが納得できる第三案を共創できるようになる。

深く相手を理解するためには、自分が仮面を外して素に戻って、「相手も人生の主人公である」ことを思い出す。コミュニケーションの技術より前に、これがないと表情や非言語のコミュニケーションで出ちゃうので、これはすごく大切だと思います。

その上で、コミュニケーションに入る前に、相手の能力に合わせて課題を分解しておくのはありだと思いますね。それから解決策や実際の対話についてお話ししました。

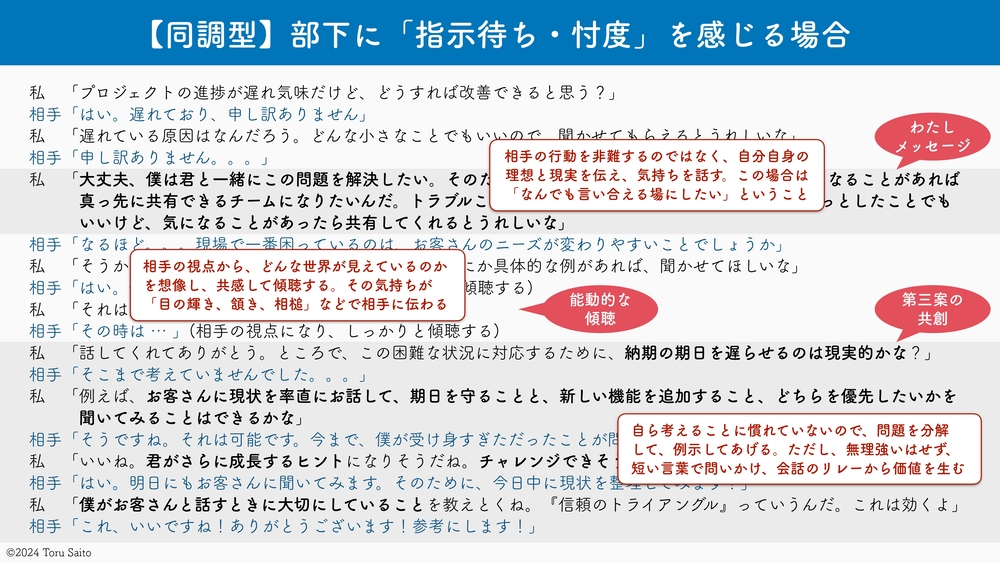

指示待ちや忖度の人には、「なんでも言える場にしたいんだ。ちょっとしたことでも共有できる場にしたいんだよね」と言いながら、相手の言うことを傾聴すること。

できるだけ相手のレベルに合わせて、問題は分割し例示しながら伝える。こっちから結論を言うんじゃなくて、問いかけてあげる。会話のリレーで価値を生むことが重要です。これが基本形ですね。

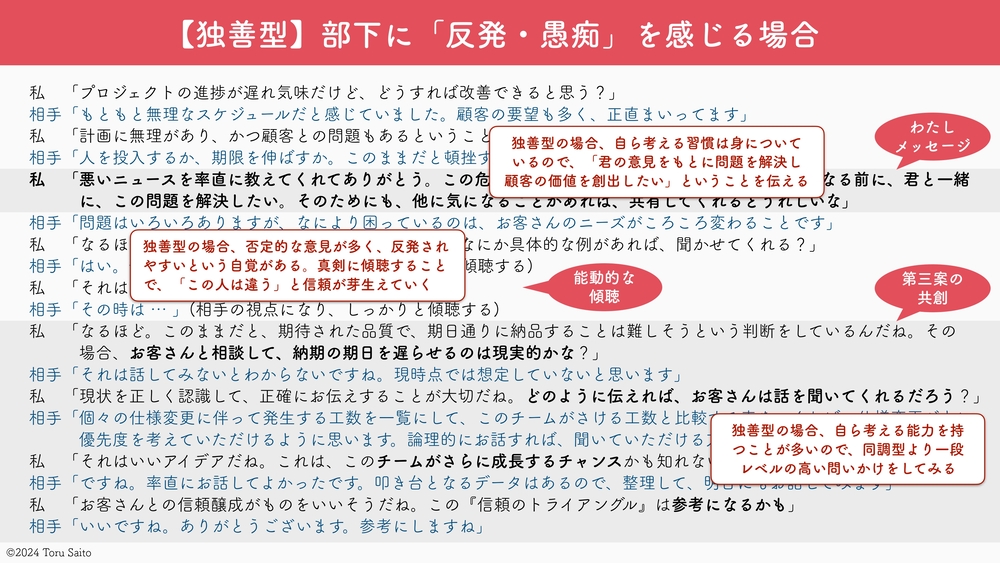

独善的で愚痴を言ったり反発する人は、意見を出すことには慣れているので、「顧客の価値を創出したいんだ」と伝える。このタイプこそ能動的に傾聴してあげると、深い信頼が芽生えます。また高い能力を持っていることが多いので、レベルの高い問いかけをします。

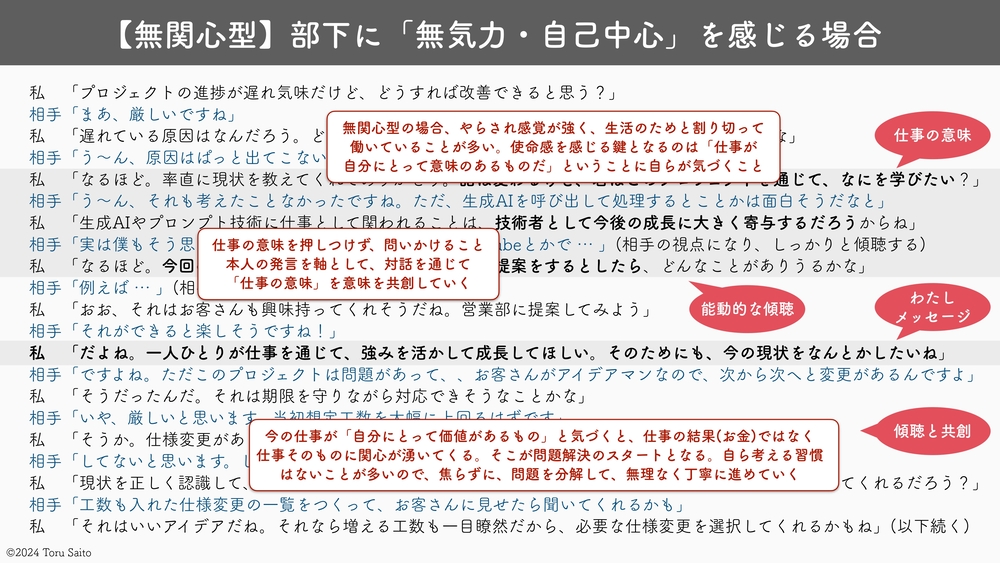

無気力の人は一番難しいですが、「自分にとって、今やっていることに意味があるんだ」と仕事の意味に気づいてもらう。押しつけるんじゃなくて、対話の中で気づいてもらうと、次の「傾聴」と「共創」の一歩になります。

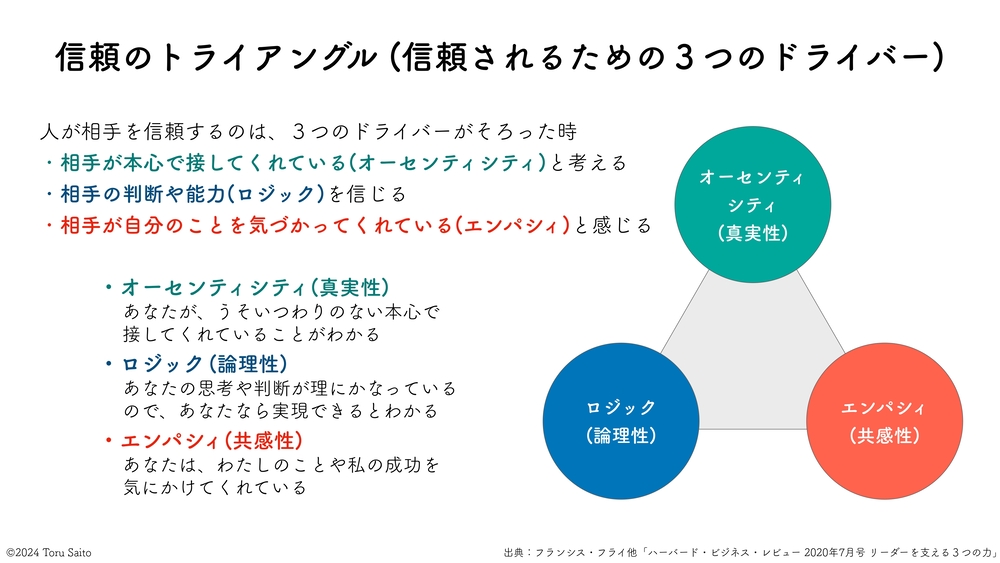

「信頼のトライアングル」では、「真実性、論理性、共感性の3つが大切だよ」というお話もしました。

今回は以上です。ありがとうございました。