文化財調査官が考える ヒトが人になるために必要なこと——「好奇心を持って物を見る」という訓練を。

文化財調査官の近江俊秀さん

■記録に残されない人々の生活を復元

———文化財調査官の仕事って?

いろいろあるのですが、日本が蓄積してきた有形無形のさまざまな文化に関して調べて、大事なものをきちんと保存して、その魅力を人々に伝えていくのが仕事です。文化財といってもいろいろあるので、種類によって担当が分かれています。私の場合、「埋蔵文化財」といって土地に埋まっている文化財を担当しています。発掘調査で出てくる文化財には、家などの人々が生活した跡と、当時の人々が作った土器や石器などの道具の類いの大きく二つがあります。

———埋蔵文化財からどんなことが分かるのですか?

「歴史」というと、古い書物を読めば分かると思うかもしれませんが、日本人がその時々の歴史をきちんと記録するようになったのは『古事記』や『日本書紀』★1が編さんされる50〜60年前、7世紀の中頃からと考えられます。つまり、それまでの間、日本に最初に人が住んだのは3万8000年前といわれていますから、そこから紀元後600年代までの間は、信用できる記録が極めて乏しいのです。したがって、発掘調査で見つかる、人々が生活した跡や作った道具を細かく調べていくことによって、初めて歴史にたどり着くことができることになります。

———日本では7世紀の中頃まで文字を使わなかった?

おそらく文字はあったと思いますが、ほとんどが、中国や朝鮮半島との外交に使っていたもので、日常生活や日本での出来事を記録する習慣そのものがなかったんだと思います。日本の歴史を書き残そうとしたのは、『古事記』や『日本書紀』の編さんが始まったと考えられる7世紀の終わり頃で、それが8世紀の初めにまとまったということです。

でも、これらの記録は、王権の成り立ちや天皇と豪族の関係が中心なので、日常生活のことはほとんど書かれていません。また、書いたとしても、全ての生活について書かないですよね。今朝何を食べたかとか、箸はどちらの手で持ったとか。そういった文字に残されなかった記録を、出てきたものや遺跡から復元するのが、われわれが主に専攻している考古学という分野になります。

———発掘調査から分かる歴史について、もう少し教えてください。

発掘調査によって、時代のイメージが変わることがあります。私が子どもの頃、縄文時代といえば狩猟採集生活で、半分裸の人がやりを持ちドングリを拾っているイメージでした。でも、世界遺産に登録された青森県の三内丸山遺跡では、発掘調査の結果、集落の規模がとても大きく人口が多かったことが分かったのと同時に、クリの花粉がいっぱい出てきたんです。その量が、山に行って拾ってきたレベルじゃない。どうやら集落の周りでクリを植えて、収穫の時期にそれを採集して食べていたことが見えてきたんです。その後の時代でも同様の遺跡が見つかり、関東でも貝塚の周りからクリの花粉が大量に出るエリアが見つかったりしています。また、埼玉県のデーノタメ遺跡からは、クルミ塚といって大量のクルミの殻がまとめて捨てられていました。これは、山に入って採ってくるレベルじゃない、どうやらクルミを栽培しているんじゃないか——。こうして縄文人は、自分たちが食べるものを栽培あるいは管理して収穫して食べるという、今までと全く違ったイメージが生まれ、定着してきています。私がこの年になるまで、教科書的な歴史、いわゆる常識といわれていたものがいくつも書き換えられてきました。現代人は、歴史が全て解明されていると思いがちですが、むしろ分かっていないことの方が多いんです。

|

|

|

|

———教科書の内容が書き変わったら衝撃ですね。

考古学だけじゃなくて、歴史の常識は、視点を変えるだけで意外と変わってしまうんです。かつて明智光秀といえば「裏切り者」でしたが、大河ドラマで取り上げられたら「いい人」になりましたね。人はそれぞれ歴史にイメージを持っていますが、そのイメージというのは、その時々の時代や社会の中で形作られたものなので、価値観が変わると見え方が変わります。これは、何が事実かとはまた別の話で、歴史にはそういう側面もあるということです。ですから、教科書は歴史に関心を持つきっかけとして、ちょっとでもおかしいなと思ったら自ら調べる。そういう材料として捉えるのがいいんじゃないでしょうか。

———逆に、埋蔵文化財から見る歴史は科学的視点が多い?

そうですね。科学的な手法をたくさん取り入れています。発掘で見つかった住居跡から、この大きさなら何人くらいで住んでいただろうとか、出てくるものを見ると、子どもがいたんじゃないかとか。考古学は、モノから推理するというゲーム的なところがあるんですね。推理にあたっては、さまざまな情報が必要になります。中には、分析とか科学的な検討をしないと見えないものがあって、それを取り入れることで、より確度の高い歴史の復元につながっていくのです。

———埋蔵文化財から見る日本のルーツをどのように考えていますか。

面白いことに、例えば旧石器時代に、石器の作り方は北海道と九州で共通することがあります。同じような技術が、今の日本列島の規模で伝播しているんですね。縄文時代にも、土器の縄目の付け方や土偶を使った祭祀(さいし)などの文化が、今の日本列島の範囲内でほぼ共通します。当然、その時代に日本国はないわけですが、地理的などの要因の中で一つの共通する文化が広がり得る範囲が、今の日本列島の範囲に重なるという見方もあります。もちろん、何に注目するかによって見え方も変わってくるのですが。国家がどういう歩みをたどって成立したのかという国家史とは別に、特定の文化がどの範囲で広がるのかを国家の領域と併せて考えていくことによって、また違った面白い視点が出てくるのかなと思います。

■「好奇心」が 人を人たらしめる

———歴史の面白さを子どもたちに伝えるにはどうしたらいいと思いますか。

「歴史」という科目から入っていくと、お勉強っぽくなってしまうので、まずは「好奇心」を持ってもらうことですね。「好奇心を持って物を見る」というトレーニングをしていけば、歴史は奥が深いですから、調べれば調べるほど終わりがなく、無限に楽しめるんですよね。見方を変えるだけで歴史は全然違ってくるので。そういった点では、好奇心の対象が最初から歴史でなくても良くて、「好奇心を持って物を見る」という訓練をしていけば、自ずと歴史が面白く見えてくるんじゃないかと思います。

———最後に、ヒトが人になるために必要なことは?

先ほども言いましたが、「好奇心」だと思います。なぜ?と思う気持ち。なぜだろう、どうなっているんだろうという気持ちが、人間たらしめているんじゃないかと思います。だから、はばたくためには、好奇心を伸ばしてあげるのがいいと思うんです。子どもたちが興味や関心を持って調べようと思ったことに関して応援してあげるのが一番良いんじゃないでしょうか。

|

|

|

|

★ 1『古事記』『日本書記』… 奈良時代に成立した日本の歴史書。現存する最も古い史書で、『日本書記』は養老4(720)年、『古事記』は和銅5(712)年に完成したと伝わる。

近江俊秀(おおみ・としひで)/宮城県石巻市出身。1988年奈良大学文学部文化財学科卒業。奈良県立橿原考古学研究所主任研究員を経て、2009年文化庁入庁、文化庁文化財第二課埋蔵文化財部門に勤務。文化庁主任文化財調査官。2012年『道が語る日本古代史』で朝日新聞出版・第1回古代歴史文化賞「なら賞」受賞。

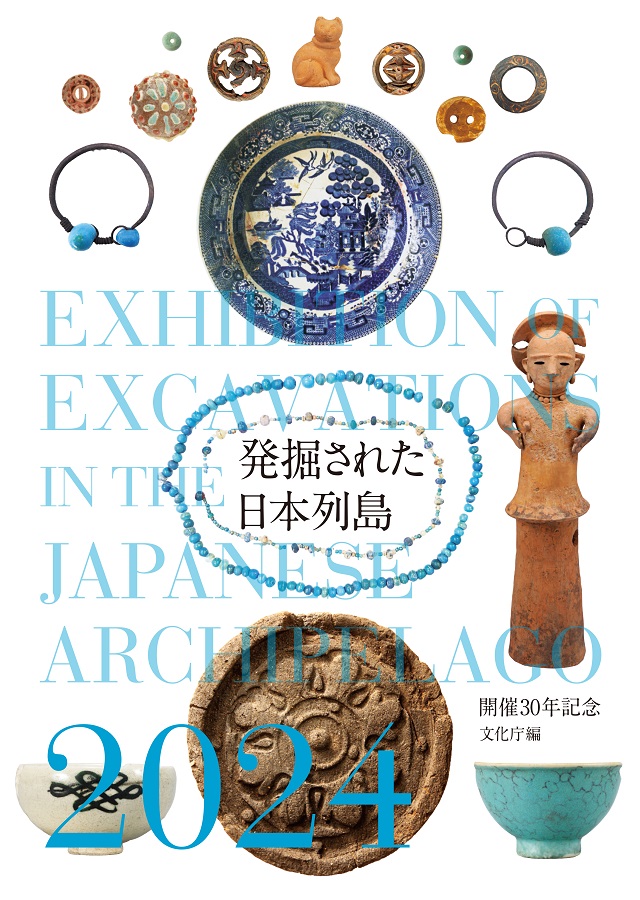

発掘された日本列島2024

全国で毎年実施されている約8千件の発掘調査の成果の中で特に注目された出土品を中心に展示する巡回展。国民が埋蔵文化財に親しみ、その保護の重要性に関する理解を深めることを目的として1995年に開始。今年で30回目を迎える。

会期と会場

● 2024年6月8日(土)〜 7月15日(月・祝)

千葉県立中央博物館(千葉県千葉市)

● 2024年7月27日(土)〜 9月16日(月・祝)

弘前市立博物館(青森県弘前市)

● 2024年10月5日(土)〜 12月8日(日)

大阪府立弥生文化博物館(大阪府和泉市)

大阪府立近つ飛鳥博物館(大阪府南河内郡河南町)

● 2025年1月5日(日)〜 2月16日(日)

大野城心のふるさと館(福岡県大野城市)

文化庁公式ホームページ

|

|

|

|

#はばたけラボは、日々のくらしを通じて未来世代のはばたきを応援するプロジェクトです。誰もが幸せな100年未来をともに創りあげるために、食をはじめとした「くらし」を見つめ直す機会や、くらしの中に夢中になれる楽しさ、ワクワク感を実感できる体験を提供します。そのために、パートナー企業であるキッコーマン、クリナップ、クレハ、信州ハム、住友生命保険、全国農業協同組合連合会、日清オイリオグループ、雪印メグミルク、アートネイチャー、ヤンマーホールディングス、ハイセンスジャパンとともにさまざまな活動を行っています。