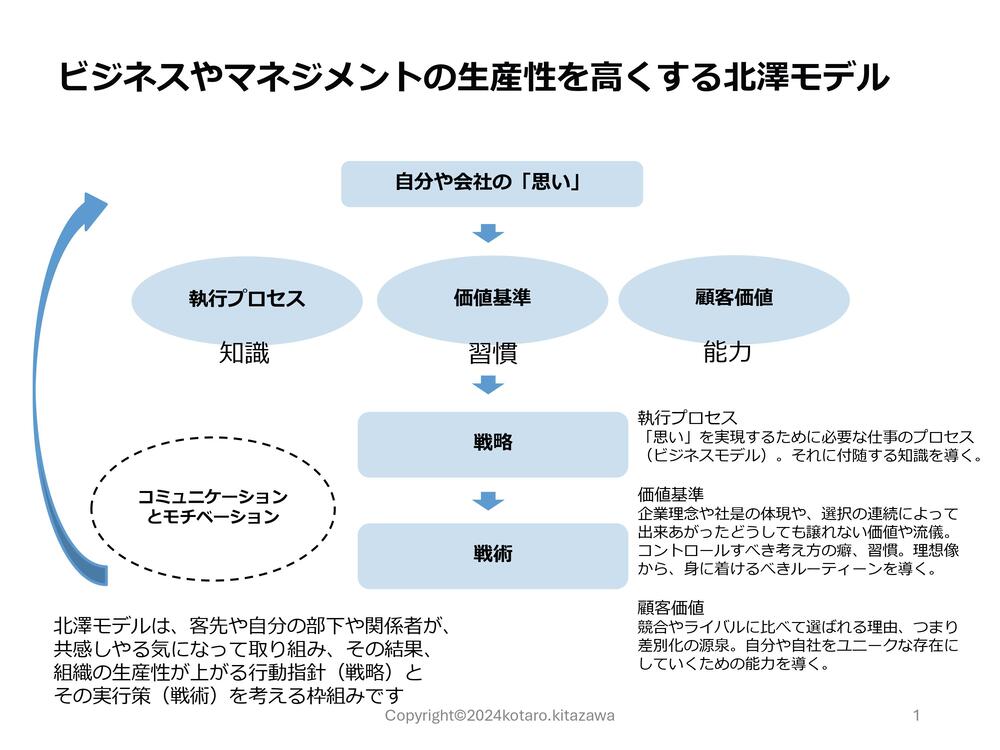

ビジネスやマネジメントの生産性を上げる「北澤モデル」とは

北澤孝太郎氏(以下、北澤):ちょっと画面共有をしていいですか?

井上和幸氏(以下、井上):はい、お願いします。

北澤:これが、多くの会社で使ってもらっている「北澤モデル」と言われるものです。『営業部長の戦い方』の1つ前に、『MBAクラスの「営業」の教科書』という徳間書店から出している営業の本があるんですが、これを多くの研修の時の教科書にしています。そこではこれを解説しているんですね。

まずは、「何をしたいのか」という自分の思いを明確にする。「自分の会社はこれをやるんだ」と、ぱっと明確にする。「How」じゃないですよ。でも、日本の場合は今までほとんど、この「思い」が「何をやりたいのか」じゃなくて、「いくら稼ぎたい」といったプロスペリティだったわけですよね。

|

|

|

|

プロスペリティ、要するに「裕福になりたい」「金持ちになりたい」。またその呪縛で、「今は利益を稼がないといけない」。こればっかりを追っているし、マスコミもちょっとやめてほしいと思うんですが、経常利益何パーセントとか、増収増益とか、こんなことばっかり話題にする。

なので、本来は「うちの企業はどんなことをやるべきなのか」「どうやって社会に貢献するのか」「何でお客さまの役に立つのか」ということを明確にすることが大事だと思うんですが、そのことを語らずして、ほとんどのケースは「いくら儲けるんだ?」というふうに毒されていますよね。

でも水面下では、例えばベネッセが上場を廃止したように、しまじろうではもう食っていけないので。その呪縛から外れて上場廃止をして、短期的な利益を上げなくてもいいようにして、価値を転換させようという企業は増えていると思うんですよね。

さらっとそういうふうには言うけれども、何が起こっているのかをちゃんと解説してくれないマスコミがいる。こういう話だと思うんですね。

多くの営業部長が勘違いしていること

北澤:まずは、「ここで何をすべきなのか?」というのを思いとして作って、「それを得るためにどんな知識が必要か?」「どんな会社の習慣が必要か?」「どんな能力を磨けばいいのか?」ということを考えてもらって、そこから戦略を考える。

|

|

|

|

戦略と言うと、ほとんどの営業部長が勘違いしているのは、「利益を稼ぐため、売上を上げるための戦略」というふうに捉えがちなんですが、そうじゃないですよね。何をやるのかを決めた上で、それを実行するための戦略を考えることが非常に重要なんだけれども、それをやっていない企業がむちゃくちゃ多い。

営業部長になっても、とにかく「売上をいくら上げるんだ」という話になりがちなので、これが日本を売れなくしていると思いますね。

井上:なるほど、ありがとうございます。おっしゃるとおりですよね。ちょっと前の本なんですが、(リチャード・P・)ルメルトさんという方が書いた『良い戦略、悪い戦略』という本があるんです。彼がその本でも言っていたのは、まさしく北澤さんがおっしゃってくださったようなところですね。

戦略と言うと、「対前何パーセントアップの売上目標で、それを実行するために」みたいになるんだけど、「それは戦略ちゃうで」ということが書いてある本なんです。すごく良い本で、今でもたまに読み返すんです。日本が象徴的でもある気はするけど、ある面で言うと、たぶん世界的にそうなんじゃないですかね?

北澤:特に日本がプロスペリティを目指していたし、僕たちは貧乏でしたからね。

|

|

|

|

井上:その時は、まずは良いものを手にして、良い生活をしたいとか、ある意味それがなきゃ始まらないみたいなところはあったと思いますね。

北澤:ありましたね。ところが今は、若い人たちはそういうものをかなり手に入れている。もちろん稼ぎたいんだけど、別にそうでなくてもやりたいことをしたいというのが、すごくはっきりしてきている世代でもあるので。そこで「売上、売上」と言うと、みんな白ける感じだと思いますね。

井上:そうですね。

伸びる企業・伸びない企業の差

井上:あと、北澤さんが「マスコミが」とおっしゃったのはそのとおりだと思いますね。(マスコミが)見ているのは、「対前何パーセントアップ」とか。別にそれが大事じゃないことはないし、大事だと思うんですが、何のためにそれを拡大していっているのか? というところがあるのかないのかという話ですよね。

北澤:そこを解説してあげないと、対前年何パーセントアップというだけで「この企業はダメだ」という論調は、まったく的を外れているっていう感じですよね。

井上:本筋の話とは少しずれる気はするんですが、僕らがお付き合いをしていても、スタートアップの中で伸びているところって、北澤さんがさっきおっしゃった構図にかなり近く動いているんじゃないかなとは思いますね。

北澤:そうですね。

井上:「我々は何を成し遂げたいのか」みたいに、社会課題の解決にあたるスタートアップがすごく増えているし。実際、全部が全部とはいかないと思うんですが、そこに非常に良い橋を架けていっている会社がすごく出てきていると思うんですよね。

北澤:毎年4人ぐらい、上場をなされた方や上場手前の方をゲストにお呼びして事業をしてもらうんですが、井上さんがおっしゃったように非常に大きな違いがあって。

ほぼほぼパターンがあって。上場を目的にしている社長はいいんだけれども、それを果たしてしまうと、お家を借りて、ベンツに乗って、終わり。こういう感じだと、その企業は伸びない。今、そういう企業はわりと多いんですよ。

だけど、「自分のミッションはこれだ」「自分の企業はこれをやるんだ」というふうに強く思っておられる方は、上場しても、そのお金を使ってさらに伸びていこう、さらに投資させようと目的をしっかりお持ちでやっておられる方が多いですね。分かれ道になると思います。

優秀な営業課長を育てるための3つのポイント

井上:絶対数みたいな観点で言うと、この10年ぐらい、すごく良いテーマや志・課題をちゃんと掲げたスタートアップが増えた実感はすごくありますね。リーマンの前の2000年代、1桁台の時はとんでもない人が多かった。まだ会社も作ってないのに、「これで上場してイグジットするんだ」みたいなことを言っている集まりとか、けっこうありましたし。

北澤:実際、リタイアして何もしていない人も、僕たちの友だちとかにはいますが(笑)。

井上:(笑)。

北澤:悲しいというか、ちょっと寂しいですよね。

井上:リタイアできるのならいいのかもしれないですけどね。わかりました、ありがとうございます。まず1つ、営業の一番起点になる「責任者である営業部長がどうあってほしいのか」という全体観をつかんでいただいたんじゃないかと思います。じゃあ、営業課長はどうするのかという話も書いてくださってるので、ここはどうでしょう?

北澤:さっき、プラトーン・小隊という話をしましたね。会社としてのミッションを遂行するには、小隊がちゃんとミッションを果たさないとうまくいかないというのは事実です。

「部長になったら、イノベーションを起こしていく最前線に立つんだ」という役割がある前提で……前提がないと、営業課長がそういうことも代行しないといけないというふうになる組織も多いと思うんです。

「いや、部長がそれをやるんだ」というふうに、ちゃんとしたミッションがあるんだったら、営業課長は小さな小隊をいかにピカピカにするかという「マネジメント」。

それから、どうやって率いていくかという「リーダーシップ」ですね。多少なりとも時代は変わるし、多少なりとも環境は変わっていくわけですから、それに対処するリーダーシップ。それから、やはり「人材育成」。この3つをしっかり回していくことが非常に重要になると思いますね。

OODAループを導入する時の“注意点”

井上:前提として、部長が掲げた方向性であったり、部長が今取り組んでいる外部統合に共鳴しているということが、課長のやりがいや動機づけになるというかたちですかね。

北澤:自分の思いと部長の思いも統合していく必要があると思うんですが、それでも「なるほど、そうか。彼(部長)もそういうふうにやりたい、僕もそうやりたい」って思ったら、そこで役割分担が生じたほうが合理的だから。自分としては「その方向性にしたがってマネジメントするぞ」「リーダーシップをとるぞ」ということが、非常に重要です。

例えば、僕たちの時代だったら「PDCAを回せ」ということがあったと思うんですが、思いがはっきりしていたら、OODAのほうが明確に変化に激しく対応できるので。プランをしっかり考える必要がないですから、思いを明確にしている組織だったら、OODAのほうがいいと言われてるわけですよね。でも、ちゃんと思いが共有されているというのが前提です。

井上:そこをとらまえずに、方法論的に「PDCAじゃなくてOODAループだよ」みたいになっちゃうと、また間違えるかもしれないですね。

北澤:そうですね。そこはコンサルタントの方は気をつけてほしいんですが(笑)。コンサルタント側も、売るために「OODAだ」となってしまうのは良くない。

井上:僕らもコンサルの立ち位置でもあるのかもしれないんですが、最近は「(OODAは)売るためのフレームワーク」という感じがずっとしているので。昔はあんまりこういう話はしなかったですが、最近はけっこうみんな言うようになってきましたね。ネタバレしてきてるという話だと思うんですが。

北澤:コンサルタントも人数が増えて、ものすごくいい人とそうじゃない人が増えたっていうことだと思います。

井上:そうですね。

昨今よく耳にする「経路依存性」とは

井上:HR周りや人的資本経営、1on1、リファラルとか、別にそれぞれがおかしいということではもちろんなくて、それぞれ効果性や意味はあるんですが。ただ、「今はこれだ」みたいなキャンペーンをやると、どうしてもちょっと白けるところはありますよね。

北澤:(笑)。企業の本質的な部分で、最近よく使われているもので言うと「経路依存性」。1個を変えても全部にかからない。すごくしがらんでいて、今のこの状態があるわけです。

外部統合という話をしましたが、営業課長がちゃんと育ってないとできない。また、役員も考え方をちゃんとはっきりさせないと、営業部長にそういうことをさせてあげられないというふうに、全部がしがらんでるわけですよね。なので、僕がそこだけを提唱して「営業部長はこうですよ」って言っちゃったら、できないコンサルタントとほぼ一緒になるので。

井上:(笑)。

北澤:そうじゃなくて、全部がしがらんでるところをどうやって直していくのかを一緒に考えるのが、やはりできるコンサルタントだと思うんですよね。なので、「部長がはっきりしている中で、営業課長はこうだ」と言ってます。

井上:そういうことですよね。その前提というか、組み合わせ……っていう表現はちょっと違うのかな。

北澤:役割分担を明確に。

井上:役割分担や位置づけがちゃんとできているかということですよね。ありがとうございます。

北澤:ここで「どう育てるか」という話が重要だと思うんですが、営業課長がメンバーに対してどうやって接しているのかはよく見てあげないといけない。表面的にだけ業績が上がってるという話だと、良い営業課長にはなりません。

ちゃんとマネジメントができているかどうか、ちゃんとリーダーシップをとってるか、人材育成ができてるかという観点でしっかり物事をとらえるようにする。「その結果として組織がどうなってるんだ」ということも、ちゃんと見てあげることが重要になってくると思いますね。

井上:なるほど、営業部長はその役割も負っていると。

北澤:負っていると思いますね。

井上:ありがとうございます。

これからの時代の営業組織のあり方

井上:(話の内容が)重なるとは思うんですが、じゃあ「これからのあるべき営業組織」はいったいどういうことなんだ? ということです。

北澤:営業は「業を営む」ということで、全員の仕事ですから、顧客接点に向かって社員全員がそこへ集中することが必要なので、その先頭に立ってるんだという意識を持つことですよね。

ですから、分業で「私、作る人」「私、売る人」というのは大きな間違いというか、高度経済成長の時の考え方なので。お客さまの接点の一番前に立っていて、製造ラインまで含めて、各部署すべての先頭バッターであるだけです。

それを動かしていくとか、「ここをこうしたほうがいい」「こんな新しいもの作りたい」ということを担っていく部隊だと、定義を変えたほうがいいと思いますね。本にも「売上目標を営業部隊だけに負わせるのは大きな間違い」と書いてあります。

井上:今日、参加くださっている方の会社でもありそうな気がするんです。例えば、今だと事業部長がいますよね。それで営業部長がいて、営業部があって、事業部の中の営業部の隣にマーケティングや製造とかがあったりする。

今日、北澤さんがおっしゃったことを、その体制の会社の営業部長がやり始めると、例えば事業部長が「なんだお前」「それはいいんだ。お前は営業なんだから、お前んところの営業部で売っとけ」みたいになったりするんじゃないかなって、ちょっと思ったんです。このへんはどうですか?

北澤:いや、そう思いますよ。僕からすると、そういう事業部長はダメな事業部長ですね。世の中の変化をわかってないということになります。

井上:「領空侵犯される」みたいに思う人って、よくいるじゃないですか。そういう感覚を持ったりしそうだなと。