会社が成長し初期メンバーの入れ替えも

湯浅エムレ秀和氏(以下、湯浅):お聞きしたいことがいっぱいあるんですけど、ちょっと組織のパートに移っていきたいと思います。やはりグローバルで事業を展開していくのは、単一国でやっていく時の組織の作り方とはぜんぜん違う難しさがあるんじゃないかなと思います。

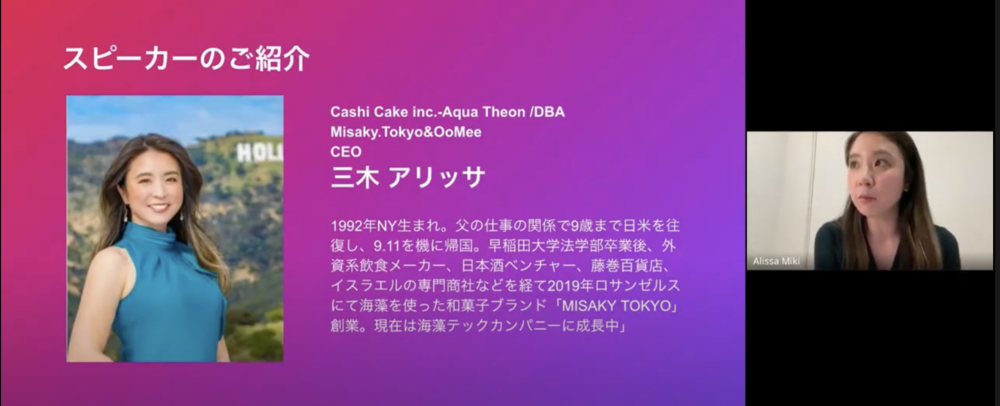

グローバルで事業をやる上での組織の作り方について、今までどんなことを学んだのか、それぞれお聞きしたいと思います。アリッサさんは、先ほどけっこう人の入れ替えがあったという話もありましたが、どういう学びがあったんでしょうか?

三木アリッサ氏(以下、三木):私はけっこう組織作りに苦労した4年半だったなと思います。最初に共同創業者を入れて2年で別れたり、2023年から初期メンバーと新しいメンバーを入れ替えたりしてきました。

私も帰国子女とはいえ、9歳までしかアメリカにいなかったので、ものすごくネイティブなわけではなかったので。足元を固めるために、日本語をしゃべれたほうが安心だったということもあります。

その点から、けっこう日本人・日系人を雇ったんですが、いざ会社が大きくなって、会社の成長スピードがものすごく早くなっていった中で、だんだん初期メンバーがついてこれなくなっちゃったんですね。なのでどんどんドロップアウトをしていただくしかなかったのが本音です。

|

|

|

|

脱日本人化をしていくためにやったこと

三木:ただ、ラッキーなことに、弊社のCIOとして、アメリカで5兆円の売上のあるThe Wonderful Companyのトップサイエンティストがフルタイムで入ってくれたり、ネスレやThe Wonderful Companyとかと渡り合えたCMOが入ってくれました。それはどうやったかと言うと、すごく夢を語っていきました。

「こういうビジネスで儲けたいんだ」というのではなく、どう世の中を良くしたくて、どういうインパクトを与えたいか。ここに我々のミッションがあって、我々じゃなきゃできないことは何なのかをものすごく語っていきました。LinkedInで片っ端から口説いていき、1人口説いてはその人にまた紹介してもらって、と繰り返して今の組織があります。

なのでポイントとしては、1つは脱日本人化をしていくにあたって、どれだけうちの会社に夢やバリューがあるのか。お金ではなくて社会的意義があるという部分を、きちんと丁寧に説明したところです。

いざアメリカ人中心のメンバーをマネージをするフェーズに入ってからはKPI、OKR、ジョブディスクリプションをめちゃくちゃ細かく書きました。日本人だけの組織の時はなんとなくみんなふわーっとやれていたところを、ものすごく明確化させ、「あなたのゴールはここだよ」みたいに、1on1をしまくって今に至る感じです。

|

|

|

|

今こうやってさらっと笑いながらしゃべっていますけど、いつも本間さんに「もう嫌ですー!」とか愚痴を聞いてもらいながら(笑)、なんとか組織を回してます。

湯浅:ありがとうございます。ビジョンや夢で惹きつけるのは万国共通なんだなとすごく思ったのと、やはりアメリカの地や国民性に合わせてKPIドリブンで運営していくのは、すごく現地に最適化されているなと思いました。

当初海外向けECで日本人ばかり採用していた

湯浅:近本さん、組織回りでの学びがあればお願いします。

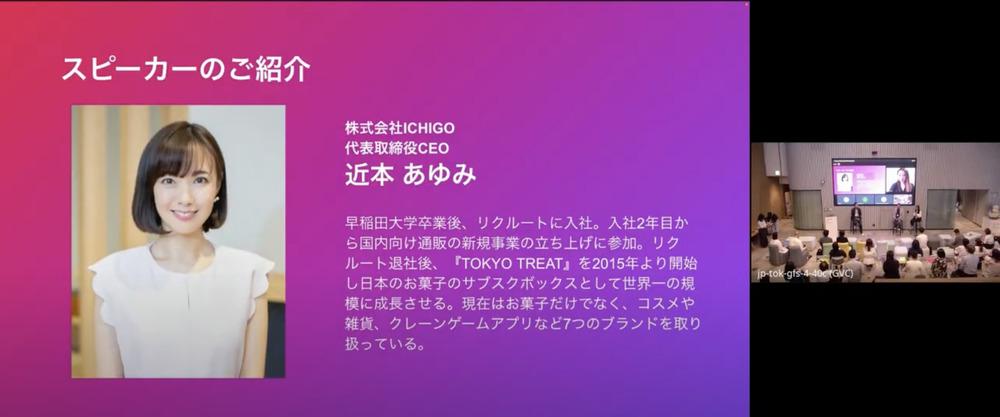

近本あゆみ氏(以下、近本):うちの会社は東京ベースなんですけど、今従業員としてアルバイトも含めて120人ぐらいいます。正社員は7割ぐらいが外国人なんですね。最初にビジネスを始めた時は、日本ベースということもあって、なかなか日本で外国人を採用するのも難しかったんです。なので最初のうちは日本人を採用していたんですけど、間違いに気づいた瞬間がありました。

|

|

|

|

私たちは海外の方に商品を販売しているわけなんですけど、ある時Webデザイナーを日本人の方にお願いしたんです。いくらアメリカ式にWebサイトを作っても、デザインやUXで考えると、日本の親しんでいるWebサイトとアメリカで一般的なWebサイトって、デザインも使い勝手も何もかも違うんですよね。

なので、日本人の方に作ってもらったデザインに変えた瞬間、ものすごく売上に(悪い)インパクトがあったんです。その経験から、やはり海外の人にものを売りたければ、その国のことをわかっている人が作り手にならないと難しいなと思いました。

なので、日本人が思う「海外っぽい」とか商品の良さとかは、ある意味こちら側の独りよがりに過ぎないというか。買ってくださる方に寄り添うためにも、外国人メンバーを入れていかないといけないと思って、2017年ぐらいから本格的に採用し始めました。

そのぐらいから、けっこう海外の方が働く場所として、日本は人気が出てきたんですね。日本の文化的価値や住みやすさが、すごく海外の方から評価を受けていて、「日本で働きたい」っていう外国人が増えてきている時期だったので、わりと採用自体も困らなくなっていきました。

ただ、やはり日本人と外国人、両方ミックスした組織を運営していくことがすごく難しくて、そこは今でも壁にぶち当たりながら運営をしている状況ですね。

日本のエンジニアはグローバルで活躍できる人も多い

湯浅:ありがとうございます。最後に本間さん、この8年間、もしくはそれ以上かもしれませんが、語り尽くせないぐらいいろんな組織の話があると思うんですけど、何か1つ学びとして伝えたいことがあればお願いいたします。

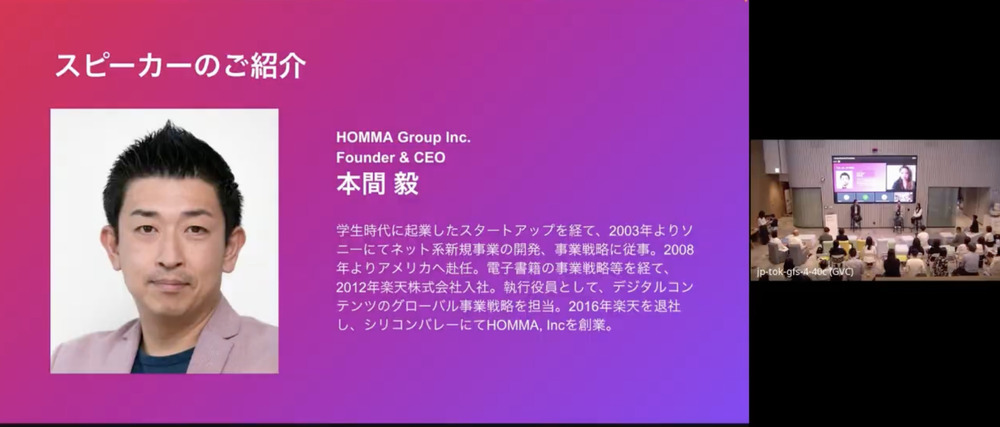

本間毅氏(以下、本間):うちの場合、今日本法人を親にしています。(コーポレート・)インバージョンと言って、法人格を変えて日本法人の下にアメリカ法人を付けて、こっち(日本法人)が売上を立てているという体なんですけども。日本で上場を目指すことにしたので、そうしています。

今働いているメンバーの95パーセントはアメリカ人なんですが、日本人も含めてほぼアメリカにいる状態です。なので、会社の行動規範とか雇用規約は全部アメリカベースなので、そういう意味ではとてもリベラルでオープンでフェアな契約になっています。

実は日本でエンジニアを発掘して、アメリカに連れて行くことをやりました。もちろん限りがあるんですけど、日本法人が親なので、投資家ビザがけっこう出せるんですよね。

何が言いたいかと言うと、日本のエンジニアって、日本の中でもちろん活躍はできるんですけど、ある程度言語の問題をクリアすると、やはりグローバルで活躍できる日本人がいっぱいいるなと思っています。

我々のエンジニアリングチームは、会社の中で一番人数が多いんですけど、日本とアメリカのハイブリッドで、かつ日本とアメリカ両方で経験を積んだ人が多い。うちの会社で初めてアメリカへ行った人もけっこういるんですけど、やはりそういう方が活躍できる場所はきっとあるなとすごく体感しています。

リモートワークがだいぶ進んだので、これからもっと自由になるべきだし、働く場所も国籍もどんどんオープンにしていくべきなんじゃないかなと思っています。なので、日本人はがんばりましょうという話です。

うまくいかない時の心の持ち方やカルチャー形成の質問

湯浅:日本人は、もっと世界とつながっていこうということですね。ありがとうございます。Q&Aに移っていきたいと思っていまして、もしご質問のある方がいたら挙手いただいて、お名前と、どなた宛てかがあれば、それも最初にご発言いただければと思います。では手前の方どうぞ。

質問者1:お話ありがとうございました。最初の一回しをどうやったのかがすごくリアルで、まさに聞いてみたかったお話だったので、とても勉強になりました。私は今、PMFを目指していろいろとサービスをリリースしています。でも意外と反応がなく、落ち込んでしまっているのを繰り返している状況です。

みなさまもけっこう新しいチャレンジをやられている中で、「こういうふうにして、あまり引きずらないようにしている」とか。「最初の頃はこういったことで悩んでしまっていたけど、経験を重ねていくにつれて、こういう物事の見方をするようにできた」とかを教えてもらえたらうれしいです。よろしくお願いします。

湯浅:ありがとうございます。複数の質問をまとめて取ろうかなと思いますので、他にも質問のある方はいますか? 一番後ろの方と、あと手前の方の3人でいきましょう。

質問者2:本日はありがとうございました。今、日本で外国人向けの不動産のスタートアップをやっているフクイと申します。チーム作りのところで質問が2点あります。

1点目が、多国籍のチームでチーム形成をしていく時に、コミュニケーションは日本語のほうがやりやすい中で、言語の問題をどうやって(解決していったのか)。採用の段階で、例えば日本語ができる人や、バイリンガルな人だけに絞っているのではないのかなとも思ったので、言葉の壁をどのように超えたのかと。

もう1点目が、カルチャー形成のところです。我々のチームは多国籍でもあり、スタートアップ経験者、大企業とか、すごくいろんな方がいるんですが、いろんな価値観が混ざっていて、けっこうカルチャー形成が難しかったりします。みなさんがカルチャー形成をする際に留意しているポイントや、失敗から学んだことがあれば、教えていただきたいなと思っております。

湯浅:ありがとうございます。多国籍企業における言語の壁と、カルチャー形成をどうしているかですね。

アメリカでどんどん伸びているサステナブルのマーケット

湯浅:じゃあ最後の質問を、手前の方お願いします。

質問者3:僕もスタートアップの起業家で、ファッションのマッチングサービスを10年やっているんですけど。御三方に聞きたいのが、日本ってエシカルとか流行ってはいるけど、実際アパレルは難しい。僕の知り合いも、立ち上げたあとで売上が立たなくてクローズしたりしています。

僕は20年アパレルにいてリアルを見てきて、実際売れてないと感じています。そこらへんのアメリカの感度をお聞かせいただきたいです。あと、僕がやっているのがファッションアテンダントという、買い物に一緒に行ってくれる人をWebで選べるというマッチングなんですが。

次はちょっとTinder的な、今すぐウィンドウショッピングへ行ってくれるおしゃれな人を、ポートランドとかニューヨークとか台北とかで選べるマッチング体験サービスをやろうとしています。

そのアメリカ版というか、アソビューとかトラベロコ(現:ロコタビ)とかツアーガイド的な体験マッチングのサービスとか、もしUSで流行っているものがあれば、教えてもらえたらうれしいです。

湯浅:じゃあ、勝手に割り振っていいですかね? 最後のエシカルの質問は、ファッションではないですが、アリッサさんが海藻とかを使ってSDGsという観点でやっていると思うので、アメリカでそういうものがどのぐらい受け入れられているのかを、現場の感覚でお答えいただければと。

言語の壁・カルチャーの壁は、近本さんの会社にはいろんな国籍の方がいらっしゃると思うので、その点をぜひ。精神的ダメージをどう食らわないようにするかは、PMFまで8年間かかったという本間さんのお話をおうかがいできればと思います。

あと、他に何か話したいことがあれば自由に話してください。ちょっと時間もあるので、それぞれ1分ぐらいでお願いできればと思っています。じゃあ、アリッサさんからお願いします。

三木:エシカルのマーケットですが、アメリカでは非常に大きいです。実際サステナブルのマーケットは、だいたい昨対比で120パーセント伸びていますので、まだまだ伸びていく分野です。なお、プレイヤーはまだそこまでいません。いるはいるんですけれども、マーケティングドリブンなので、やり方によっては日本の技術はまだまだ戦えると思います。

日本人の採用で「英語ができる」は必須ではない

湯浅:ありがとうございます。じゃあ近本さん、いきましょう。

近本:今うちの会社は10ヶ国ぐらいのバックグラウンドを持っている人たちがいるんですけど、けっこう人数というか規模感によって違うかなと思っています。まず、例えば5人以下とかすごく少ない人数の場合は、お互いにコミュニケーションが取れるように、バイリンガルのほうがいいと思うんですけど。

うちは今日本人を採用する時は、「英語ができる人」というのは要件に入れてないんですね。できればうれしいけど、別にバイリンガルじゃなくてもいい。逆に日本語ができない外国人もいます。

なんでそうしているかと言うと、やはり5人以上になると、バイリンガルが間に入ってコミュニケーションが取れるので、あんまりそこはこだわってない感じですね。私は英語があまり得意ではないまま始めたこともあって、言語はあんまり重要視してないです。なので、自分も全体会議や社員全員の前でしゃべる時は、日本語で話すようにしています。

というのは、私の拙い英語で間違った解釈をされたり、伝えたいことが伝わらないほうが問題だと思っているので。自分は日本語で話して、必要であればできる人に翻訳してもらったりしています。

カルチャー形成がすごく難しいというのは私も感じているんですけど、うちは日本のカルチャーでもなく、海外のカルチャーでもなく、ICHIGOのカルチャーというところにすごくこだわっています。

みんなのバックグラウンドは尊重するけれども、会社にいる時は日本ではなくてICHIGOのカルチャーに沿って考えたり仕事をしてくださいと。カルチャー浸透を目指して、いろいろ社内でプレゼンしたりを心がけています。

気持ちを切り替えつつ、現実から目を背けない

湯浅:ありがとうございます。本間さん、お願いします。

本間:新しい機能を作ったのにユーザーが反応してくれないと、寂しいし悲しいですよね。この会社やプロダクトは大丈夫かなと思っちゃったりする気持ちはよくわかります。

気持ちの切り替えがまず1つありますけど、ただ一方で、事実から目を背けてはならないとも思います。自己肯定感を失わないように、「自分はできるんだ。達成できるんだ」という思いは強く持ちつつも、ユーザーの声に耳を傾けるのが実は重要。

「PMFをしていない」という結果を受け入れるのも大事なんですけど、「なぜそれが起きているのか」の答えはそこにないので。やはりユーザーに聞きにいったり、実際に見てもらったりしながら、耳の痛いこともどんどん聞いていって、それを吸収してダイジェストして次につなげることをやるしかない。

僕は本当に8年間やりながら、「大丈夫かな?」と思ったこともいっぱいあったんですけど、「まあ、どうにかなるだろう」という楽天的な気持ちが根底にあったので、そこかなと思います。

あと、最後に1つ。今、日本展開を2024年から始めたので、日本のチームを採用しようと思っています。スマートホームとかじゃなくても、スタートアップの営業やセールスに興味があって、コミュニケーションが好きな人がいたら、ぜひこの後声をかけていただければと思います。

湯浅:ありがとうございました。御三方からいろんなお話をうかがってきましたが、今週がSusHi Tech Weekで、東京でもいろんなイベントが開催されていますし、日本とグローバルをつないでいこうという強化週間だと思います。

「日本からグローバル」ってスローガンっぽく聞こえるんですけど、実際にそれをやっている、日本人起業家として海外で戦っている方を目の前にして、いろんな苦労やチャレンジを乗り越えながらも、しっかり進んでいるお姿に、すごく勇気をいただいたなと思っています。最後に御三方に盛大な拍手を送っていただいて、この会を締められればと思います。どうもありがとうございました。

(会場拍手)