“働き方の制約がある優秀な人材”に選ばれることの重要性

高阪のぞみ氏(以下、高阪):ありがとうございます。男性側っていう二元論はよくないですが、「男性だから会食は出られるでしょう」とか「育児があるんで帰ります」と言いづらい空気がまだまだ残ってる。本当にカルチャー次第だと思うんですけども、そういった工夫は何かされていますか。

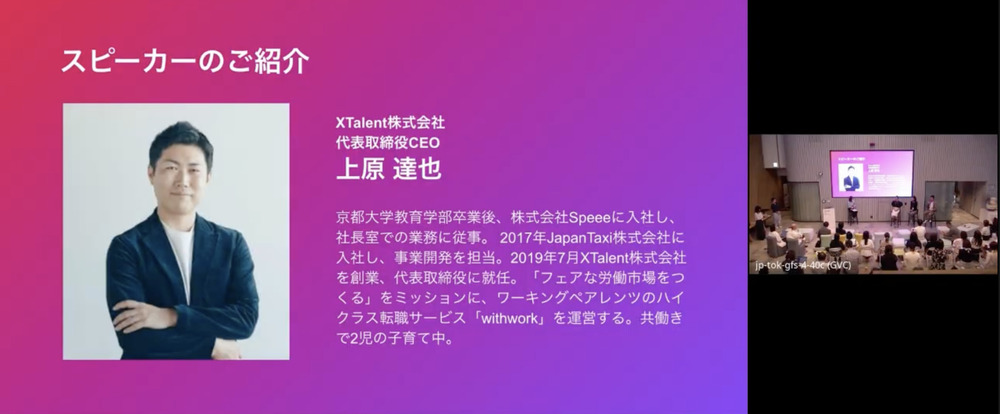

上原達也氏(以下、上原):社内の工夫という意味だと、正直あんまりないです。自分がそういうふうに働いているので、自然とその文化になりました。例えば飲み会がある時も、行ける人は行くし、行けない人は行けない。それは別に男女関係なしっていうのが、根付いてきているかなと思います。

スタートアップって難易度の高いことをやっていかないといけないと思うんですよね。その時にやっぱりいい仲間を集めるのはすごく重要な要素だなと思うんですよ。

労働市場の中で、そういった制約がある優秀な人材に選んでもらうのが、自分たちの生存戦略になるなと思っています。それがたぶんこれからもっと必要になるので、自分たちの強みでもあり、ちゃんと強みにできるための組織の仕組みやカルチャーの作り方につながってくるのかなと思って、取り組んでますね。

|

|

|

|

スタートアップがいい仲間を集めるためには

高阪:採用に効いてくるというのは、クライアントの企業さんにもお話しされていると。

上原:そうですね。弊社のクライアントはスタートアップも非常に多いんですけど、やっぱり経営者の方自身が育児の当事者であるとか、育児中の方の比率が高い会社を紹介することが非常に多くて。登録いただく方も、めちゃくちゃ優秀な方が多いんですよね。別に女性だけではなくて、男性の登録もすごく増えています。でもやっぱり家庭のことも考えると、このままの働き方や文化の中では難しいと感じる方が多い。

その方に「この会社の経営者の方は、今お子さんが4人いらっしゃって、自分もこういうふうに育児して、社内のSlackで育児中のこととか書いてるんですよ」と言ったら、「経営者の方もそうだと、すごく安心感があります」と。めちゃくちゃ魅力的に感じてくれるんですよね。

なので、これはスタートアップがいい仲間を集めるための大事な戦略だなと思います。もちろん大事なのは、そのミッションを成し遂げるために、共感する仲間が集まることだと思うんですけど。

そのプロセスとして、いろんな個の事情に対してインクルーシブであることが、これからは強い武器になるんじゃないかと。共働き世帯もどんどん増えていくので、よりその重要度は増してくるんじゃないかなって思います。

|

|

|

|

家事・育児の外注を増やすことのマネジメントコスト

高阪:ありがとうございます。せっかくなので会場のみなさんから質問をうかがいたいなと思います。ではそちらの方、どうぞ。

質問者1:お話をありがとうございます。まさに夫が起業家で、私はVCで働き始めて、もっと成長したいなっていう中で、育児との葛藤に日々悩んでます。4歳と1歳の子どもがいるんですけども、家庭っていうチームを2人で担うことは、やっぱり限界だなと思っています。

家庭を企業に例えると、ご自身の家庭を今何名のチーム体制で、100あるタスクのうちどれぐらいを外注してるか、うかがえたらと思います。私は今100あるタスクのうち、90ぐらいを自分たちでやろうとして、けっこう疲弊してるなと思うので、その風穴を開けたいなという思いで質問させていただきました。

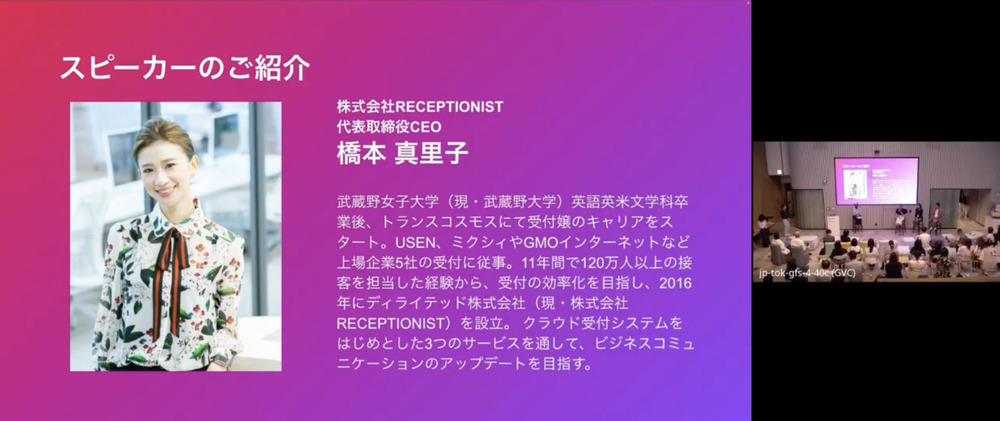

橋本真里子氏(以下、橋本):私からでいいですか。チームのメンバーは2人で、時々シッターさんという控えの方を出すぐらいです。会社も同様なんですけど、やっぱり人が増えると、その分のストレスとかマネジメントコストも増えちゃうので、あんまり(人を)増やしたくないのがあります。

|

|

|

|

私はどっちかっていうと、100あることを本当に100やんなきゃいけないのか、80に減らせないのか考えています。あとプランA・B・Cみたいに、今余裕があるから100までやるけど、決算の時期とか繁忙期は50まで減らすフォーメーションにしようとか。

あんまり誰かをあてにしたり、何かを前提にしてチーム作りをしちゃうと、崩れたり振り回されたりすると思うので。私は2人でできる数と質でやるようにしています。「どこまでの質で、どれだけのことをやるのか」を研究していきたいなって思っているタイプです。

家事は「5人体制」で行う松村映子氏

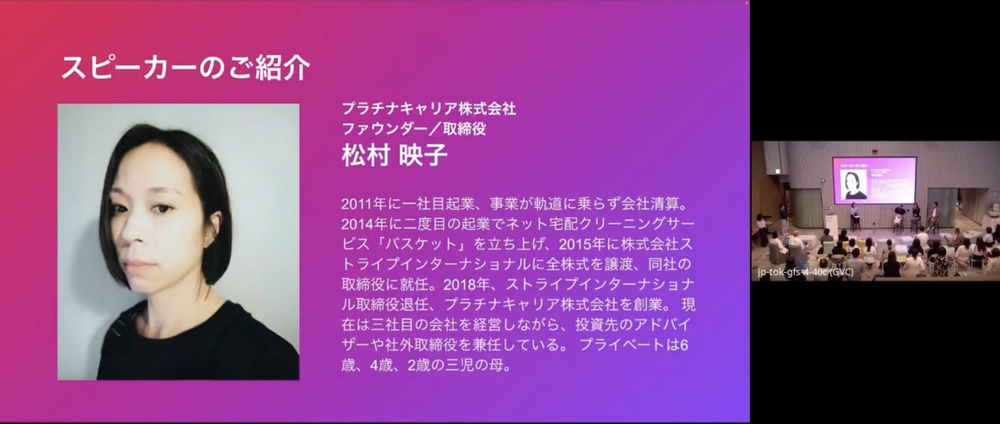

松村映子氏(以下、松村):我が家は会社に例えると、私とパートナーは共同創業者で、2人とも代表であると思っています。なので、お互いに「私はこう思う」「俺はこう思う」みたいな話し合いをけっこう頻繁にしているかな。そこでチーム編成をしています。

ちょっと引かれるかもしれないんですけど、うちはシッターさんが3人いて、家事代行が1人いて、私の母も土日に手伝いに来てっていう、チームメンバーでいうと共同代表2人プラス5人の体制です。

なんでそうしてるかっていうと、順調な時は、正直シッターさんは別にいらないんですよね。ただ、順調じゃない時。共同創業者のどっちかが体調が悪いとか、子どもが去年の秋に次々にインフルエンザになったんですけど、そういう時にガタガタッと運営が回らなくなってくるのが、非常に怖いんです。

それを阻止するために、かわるがわるいろんな人が来ています。シッターさんも体調が悪くて来られないとかがあるので、「この人が来られないんだったらこの人」みたいな感じで、常にサポートメンバーが控えて、誰かがサポートに来てくれる体制を敷いています。

“洗濯機を回す”以外の家事をしない理由

分担で言うと、私とパートナーでいろいろ分担方法が違うので、「何割が相手」みたいに言えないんですけど、うちはけっこうパキッと分けてます。私は一切料理をしなくて、買い物すらしないんです。

料理系は全部パートナーがやってるので、何をどうやってるか私は正直知らないです。料理以外の家事、掃除、洗濯、片付けとかは私の担当なんですけど、私は家事代行に頼んでるので、ほぼやってないです。洗濯物を畳むのも、パートナーのパンツすら全部母に頼んでやってもらっています。(洗濯機に)入れてピッて押すのはやってますけど、あとは何もやってないです。

別にやればできるんですけど、別に誰がやってもクオリティはそんなに変わらないので、私の仕事じゃないかなって思っています。料理って、たぶんクオリティがけっこう違うと思うんですよね。「こういうふうに食べてほしい」「こういう栄養をつけてほしい」とか、いろいろ考えてやってくれてると思うんですけど。

でも掃除って、別にきれいになれば、そんなに変わらない。「ここの隙間のほこりを一切残さない」みたいなこだわりはないので、「別に家事代行の人がやってくれればいいかな」みたいな感じで外注してます。

上原:僕は子どもが生まれたのが早かったので、お金がなかったんですよ。だからぜんぜんアウトソーシングとかもできなくて。どっちも地方出身で親も遠方にいたので、2人でなんとかやってました。なので、もう「クオリティにこだわらない」ってことがやっぱり大事だったかなと思います。

食事も、あんまりお惣菜を買うお金もかけられなかったんで、ネットスーパーで決まった食材を買っていました。今日もここ来る前に、家にいたのは自分だけだったんで、ホットクックの中に決まった食材を入れて、ピッと押して、「よし、食事の仕事はやった」という状態で来ています。こんなふうに「いかに手をかけないか」でなんとかやりくりしてきました。

「家事育児は自分が率先してやるもの」と考える20代

高阪:ありがとうございます。では次の質問をお願いします。

質問者2:お話をありがとうございました。メンタルエイドのカミムラと申します。私は今日の朝から軽いぎっくり腰気味なんですけど、旦那に「ゴミを出しといてあげたよ」って言われて、ちょっとカチンとしながら来たんですけど。

今だいぶ認知も変わってきてるんですけど、やっぱり昭和世代の育て方とかから来るのかなぁと思っています。社会の認知や、お子さんを「男の子だから」「女の子だから」って分けるところのダイバーシティに関して、何か工夫をされていることがあれば教えていただけたらと思います。

上原:認知で言うと、自然と変わってきてるなと感じています。国が出している男女共同参画白書のデータを見ていても、男女で「家事育児は自分が率先してやるものである」っていう回答は、今の20代は同じ比率なんですよね。

これが年齢が上がるにつれて、男女のズレが起きてきているんですけど。やっぱり(年齢が)下がるにつれて、「家事とか普通にやるじゃん」っていう人たちが増えている。今の自分たちのチームは、比較的それが揃っている価値観で構成されているので、まだギャップは起きていないんですけど。

ただ、外部の人たちと話している時に、そのズレを感じることはあります。我々もそういったアンコンシャス・バイアスの研修をサービスとして提供していたことがあるんですけど。世代によってそういった価値観が変わるというのは、確かにあるなと思います。自分も、日々の言葉使いで「こういった表現は使わないようにしよう」とかを発信するようにはしてますね。

でも、自分たちが新しいほうだと思っていると、いつの間にか古くなっていく事象だと思うので、自分のメタ認知を高めるのは、日々意識しないといけないなって感じています。

姉の真似をして「ドレスが欲しい」と言う弟

松村:そうですね。うちも男の子と女の子がいるんですが、男の子に対しては「将来エンジニアにしたいんですか?」とかよく言われるんですよ。「いやいや、女の子がエンジニアになっていいじゃん」って思いますね。「家の中で気をつけてても、外から言われてしまうことってあるんだな」っていうのが、ちょっとがっかりはしてますね。

なので、家の中では別に男女とか関係ないんだと意識して関わるようにしています。弟はすごくお姉ちゃんが好きで、お姉ちゃんのものを欲しがったり、同じことやりたがるんです。

去年のお姉ちゃんの誕生日に「ドレスが欲しい」っていうので買ってあげたら「僕も欲しい!」って言ったんですよ。どうしようかなって思ったけど、別に「男の子だからスカートをはいちゃいけないことはないな」って思ったので買いました。

やっぱり本人的には、外に着ていくもんじゃないと思っているみたいで、外では着てないんですけど。家の中では、お姉ちゃんがドレスを着た時は「僕も着る!」って自分も着てるんで、そういうことを許容するのを、家庭でコツコツ続けていきたいなとは思っています。

パートナーや相手の両親にアウトソーシングの理解を得るには

高阪:では、次の質問にいきましょう。

質問者3:起業準備中のタドコロです。事業だけじゃなくて育児もフルコミットしてるってところに勇気づけられました。あまりスタートアップ界隈に理解がないパートナーとか向こうの親御さんに対して、例えば「アウトソースをして子どもを育てていくんだよ」という理解をどう仰いでいくのかが、今抱えてるハードルです。

ものすごい普通の家庭で育ってきて、「2人で育てていくものだよね」みたいな感じですと、ちょっと厳しいなと思いながら、乗り越えていく方法を教えてほしいです。

高阪:橋本さんからお願いします。

橋本:そうですね。短期的にはなかなか難しいと思うので、もう強い意志を持ってやり続けて、その姿を見てもらいながら、徐々に意識を変えてもらうしかないのかなと思います。うちも起業してるのは私だけですし、本当にいわゆるごくごく普通の家庭だったんです。

でも、例えば取材をしていただいた時の記事を送ったりすると、「あ、こういうことをしてるんだ」「よくわかんないけど、ちょっと役に立ってそう」みたいに思ってもらえるので。そういうモメンタム(相場の勢いを評価するテクニカル指標)みたいなものを少しずつ共有していく。

やっぱり短期で説得していこうっていうよりも、時間がかかるものだって割り切ったほうが、たぶん親御さんもご自身も楽になるんじゃないかなと。逆にそこに対してすごくストレスを感じちゃうともったいないと思うので、私はそんなふうにやってます。

あえて「何もできない」アピールをする

高阪:松村さんはどうですか。

松村:私もごく普通の家庭で、母は専業主婦で、父は仕事でほとんど帰ってこないみたいな家だったんですけど。たぶん、親の私に対する期待がめちゃめちゃ低くて。「あんた何もできないわね〜」って言って、うちに来るといろいろやってくれるんですよね。

それと同じように、「私何もできないから」と言って、家事代行に掃除してもらうところを見せる。「もう、本当にこの子は仕事しかできなくてごめんなさいね」とかを母がパートナーに言うのを、私はぼんやり聞いてたりします。

パートナーの両親のお宅に行った時も、私はひたすらゴロゴロして「私、何もできないんです」って、料理が出てくるの待ってる感じです。できないアピールをして、「だから外の人に手伝ってもらっています」というのを見せるのはありなんじゃないかなって思いました(笑)。

高阪:上原さん、どうですか。

上原:僕は、親に会社を作ったことも言わずにやってたんで、あまり気にせずにやってる人間です。

高阪:(笑)。ありがとうございます。本当にみなさんいろんな壁やネガティブなことも全部ポジティブ転換されてるなって、よく伝わってきました。ありがとうございました。まだまだお話をうかがいたかったんですが、こちらにてセッションを終了させていただきます。お三方に大きな拍手をお願いいたします。

橋本、松村、上原:ありがとうございました。