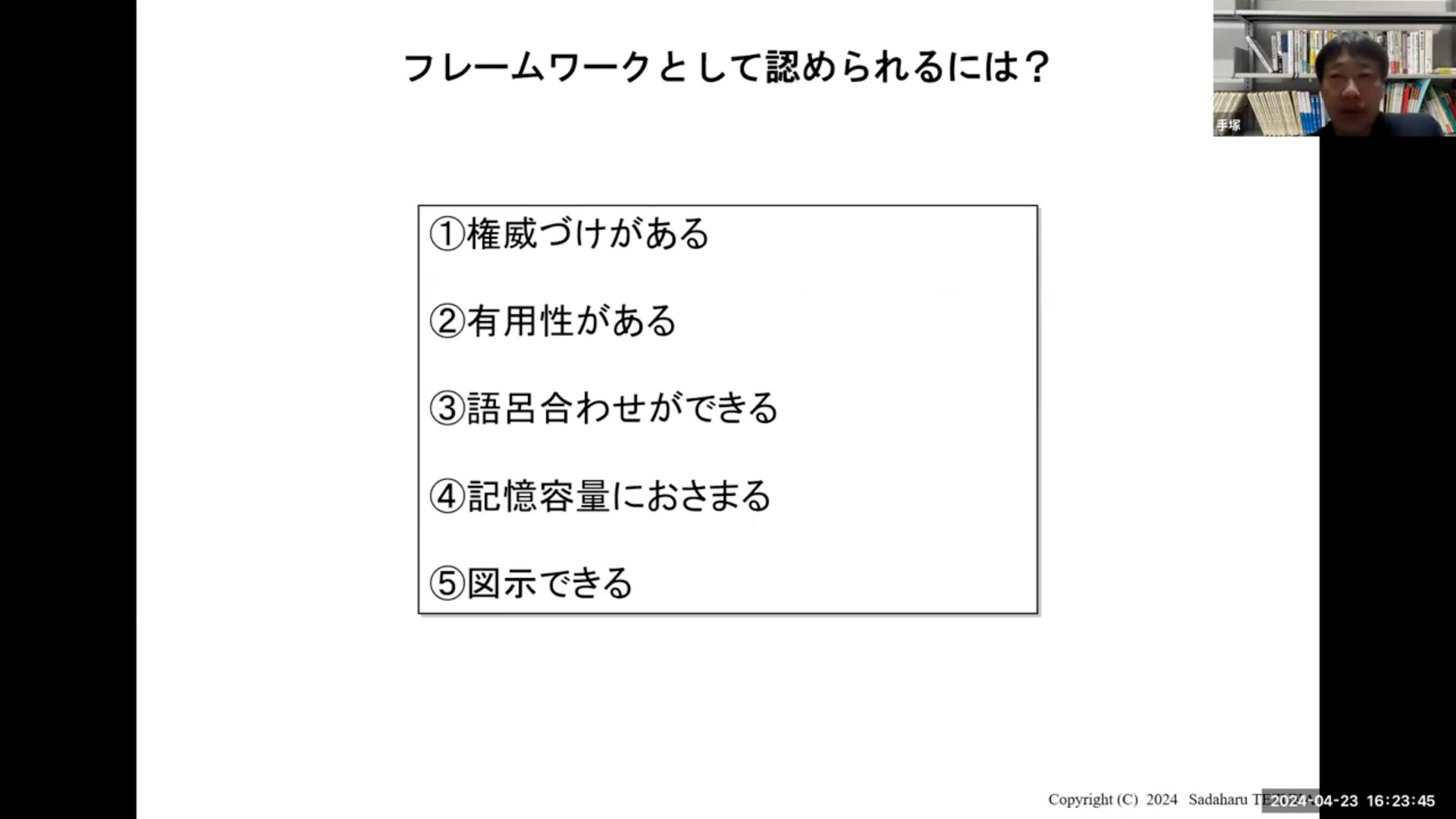

普及するフレームワークが備える5つの要件

手塚貞治氏(以下、手塚):フレームワークを妥当性あるものとして納得させるには、いくつかの要件をクリアすることが必要です。ここで、5つほど要件を挙げます。

すべてを満たす必要はありませんが、いくつかをクリアしていないとフレームワークとして認められないでしょう。

1つめは、「権威づけがある」ことです。例えば、「戦略策定は、プランニング、プレゼンテーション、プロジェクトマネジメントの3Pだ」と私が言ったとします。みなさん、「なんだそれ」と思いますよね。そもそも網羅的でもなく、とりあえず3つのPにしているだけで、「ほんまかいな」という感じがしますよね。これは、私に権威がないからです。

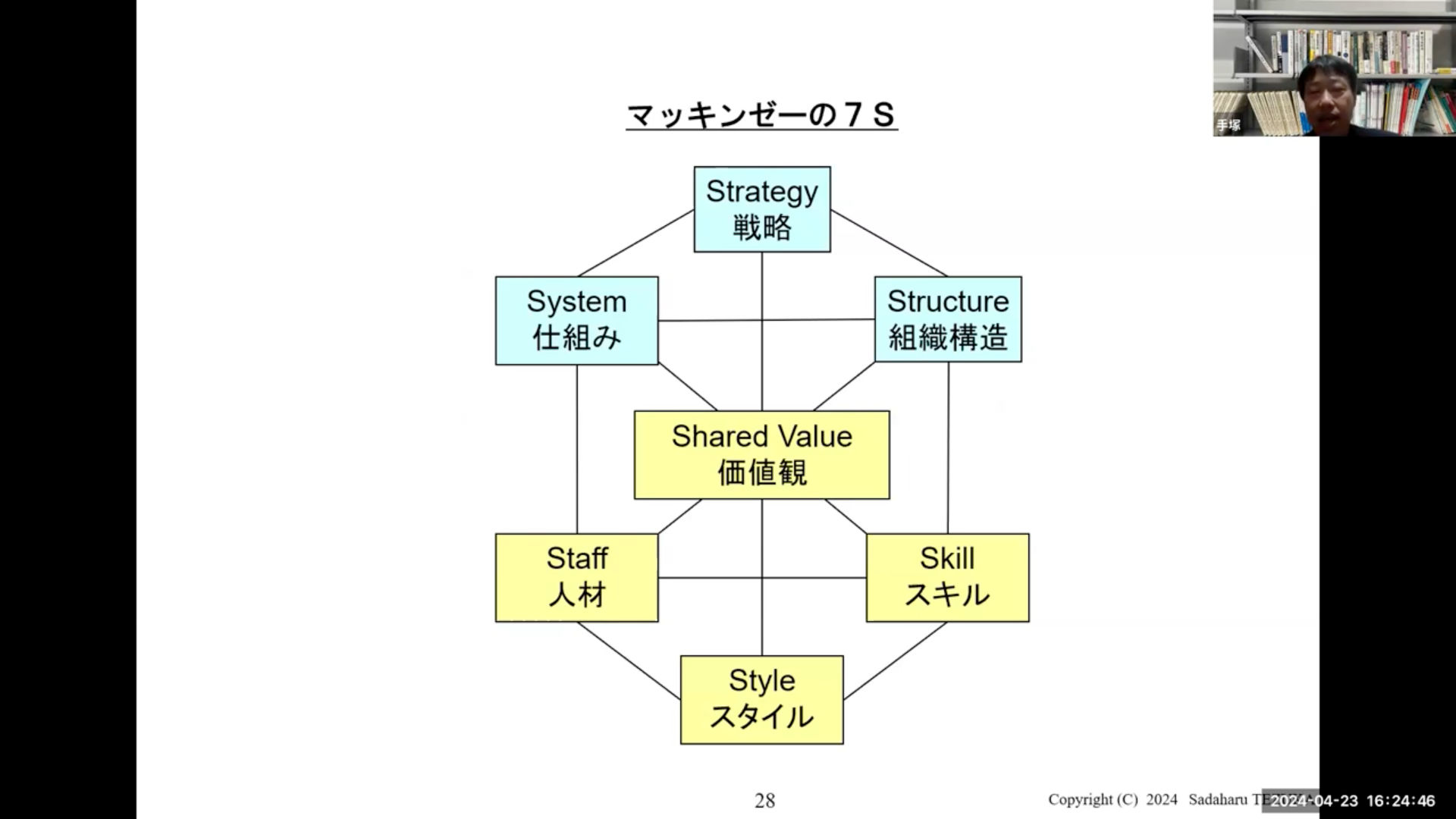

例えば、組織の構成要素として知られるマッキンゼーの7S。

|

|

|

|

Strategy(戦略)、System(仕組み)、Structure(組織構造)、Shared value(価値観)、Staff(人材)、Skill(スキル)、Style(スタイル)があります。これはマッキンゼーという権威があるからこそ、広く受け入れられているのです。7つという数は少し多いかもしれませんが、権威づけがあることで受け入れられているのです。

次に、「有用性がある」ことが重要です。これは当たり前のことですが、フレームワークとして認められるためには、実際に使えるものでなければなりません。特にみなさん実務家ですから、ただ4つや5つ並べただけでは意味がありません。使えなければ意味がないのです。

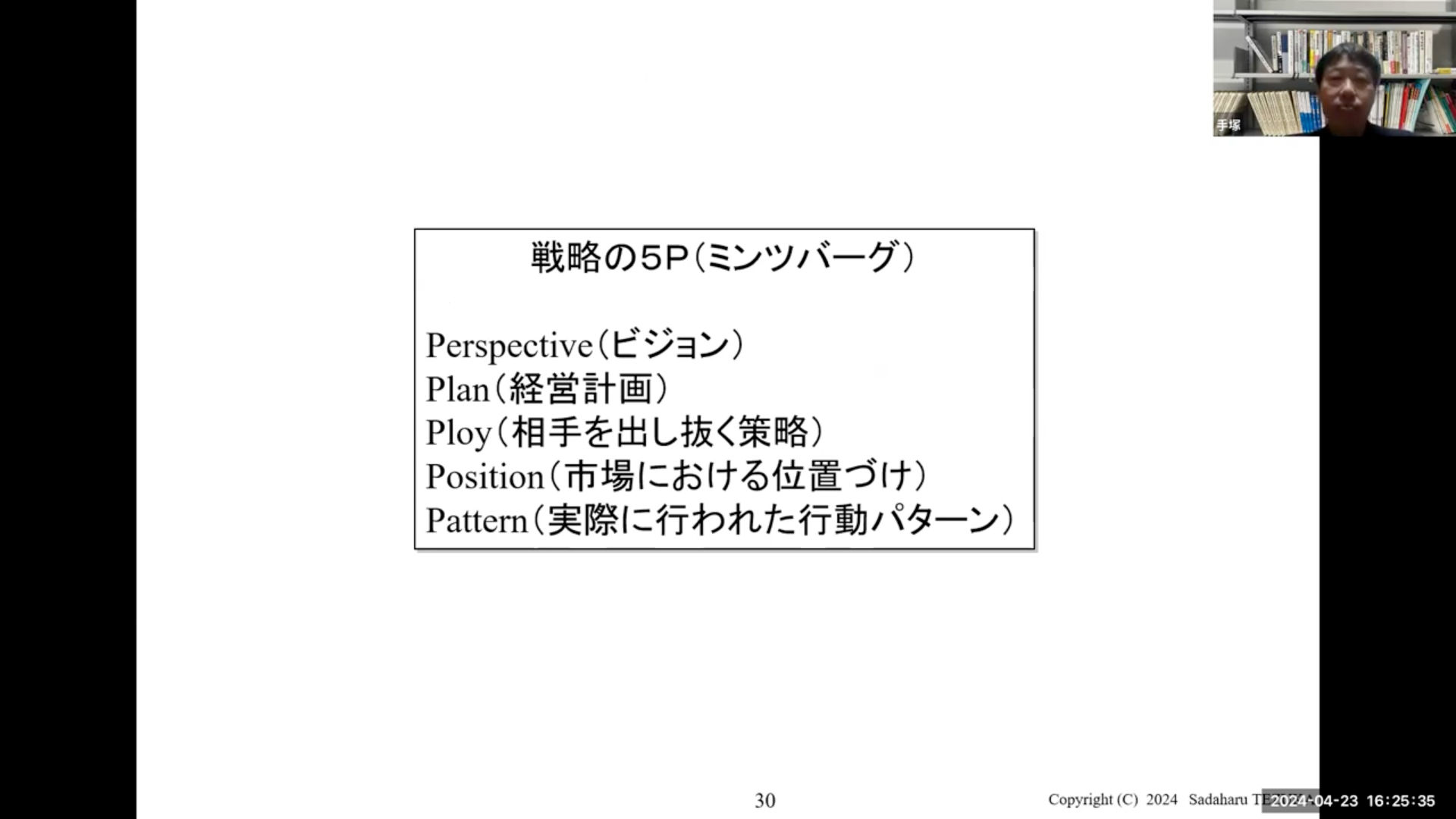

こんなのもみなさんご存じですかね。ミンツバーグという経営学者が提唱した戦略の5Pです。

|

|

|

|

Perspective(ビジョン)、Plan(経営計画)、Ploy(相手を出し抜く策略)、Position(市場における位置づけ)、Pattern(実際に行われた行動パターン)。

ちゃんと韻も踏んでいるし、ミンツバーグさんの提唱ということで権威づけもされています。でも、あまりみなさんは聞いたことがないのではないでしょうか。経営を専門に勉強している方は別ですが、一般的にはあまり知られていないと思います。なぜでしょうか。たぶん、あまり使えないからでしょう。実務家にとって「こう言われてもさぁ」「だから?」という感じがしてしまうのです。

「語呂合わせ」の重要性

3つめは、「語呂合わせができる」ことです。これは冗談ではなく本気で言っています。フレームワークとして認められ、普及して定着するには、語呂合わせが重要です。例えば、ヒト・モノ・カネは日本語で2文字ずつで揃っていて、覚えやすいですよね。

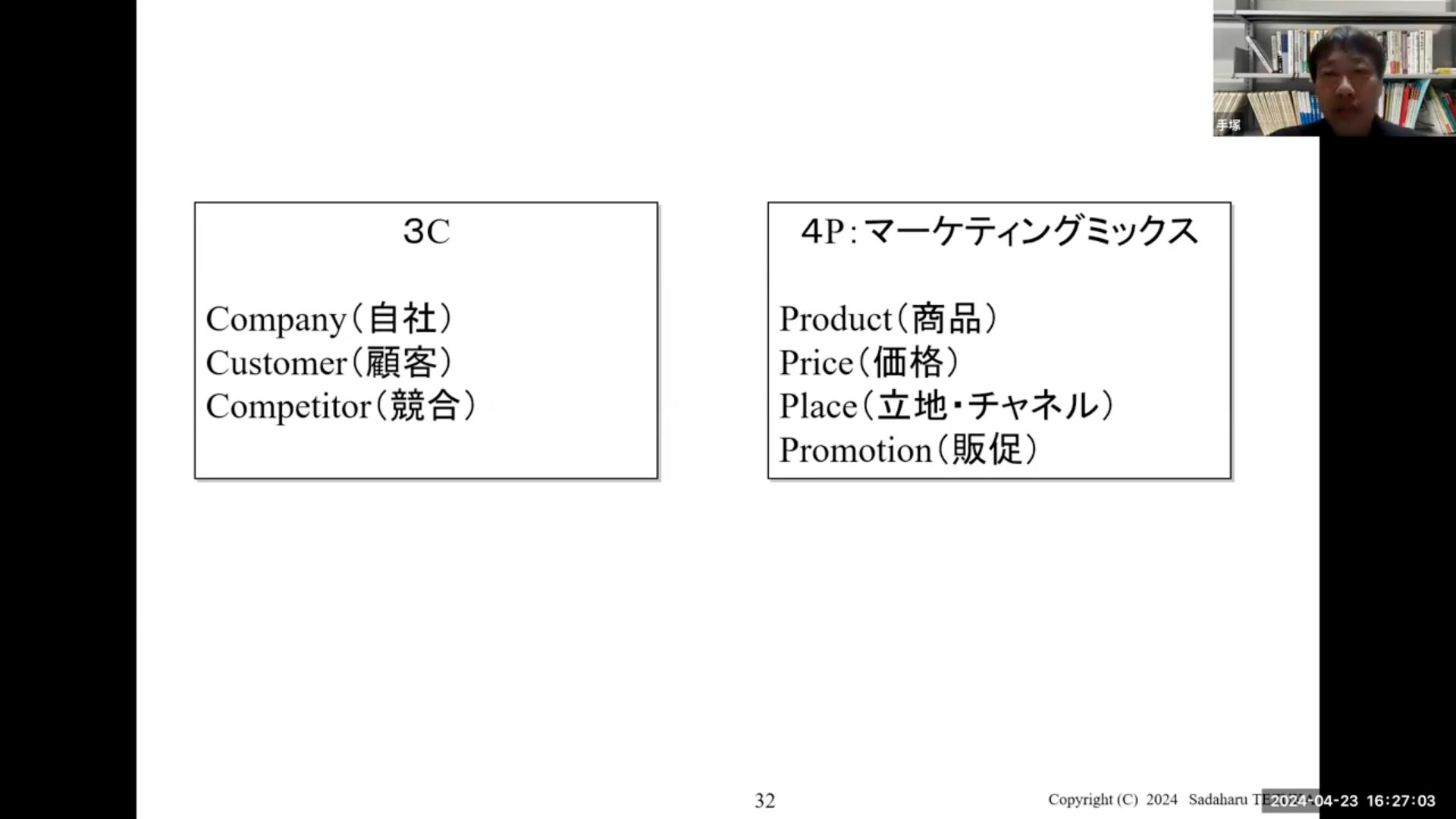

また、3C(Company・Customer・Competitor)、マーケティングの4P(Product・Price・Place・Promotion)も同じイニシャルで始まります。

|

|

|

|

さらに、組織の7S(Strategy・System・Structure・Shared value・Staff・Skill・Style)もすべてSで始まります。こうした形で揃えることは、耳に残りやすく、重要なのです。

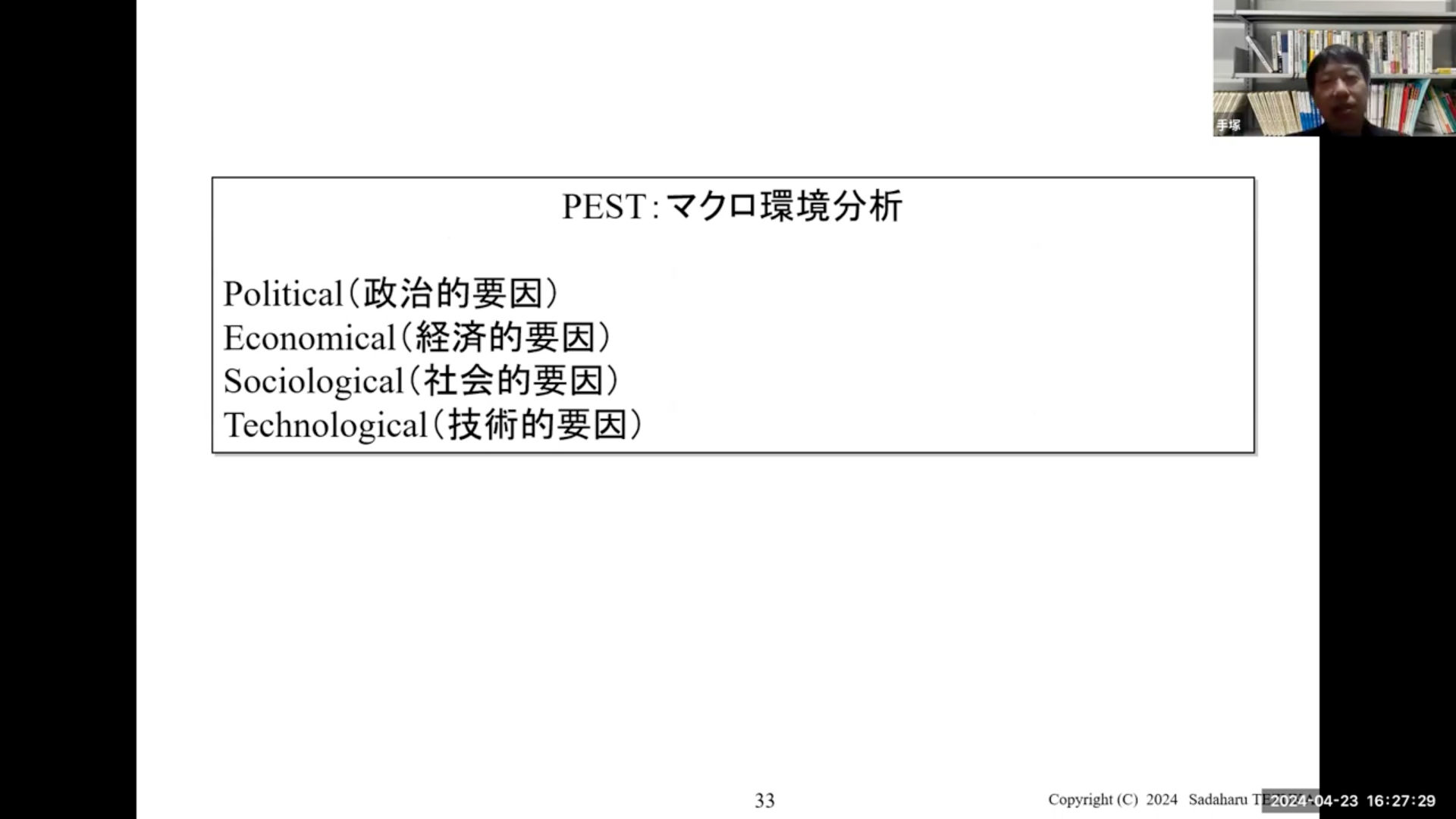

イニシャルが違っちゃったら、そのまま読むしかないねってことですね。マクロ環境分析。

Political(政治的要因)、Economical(経済的要因)、Sociological(社会的要因)、Technological(技術的要因)。これはPEST(ペスト)というふうにそのまま読ませて認知度を高めています。

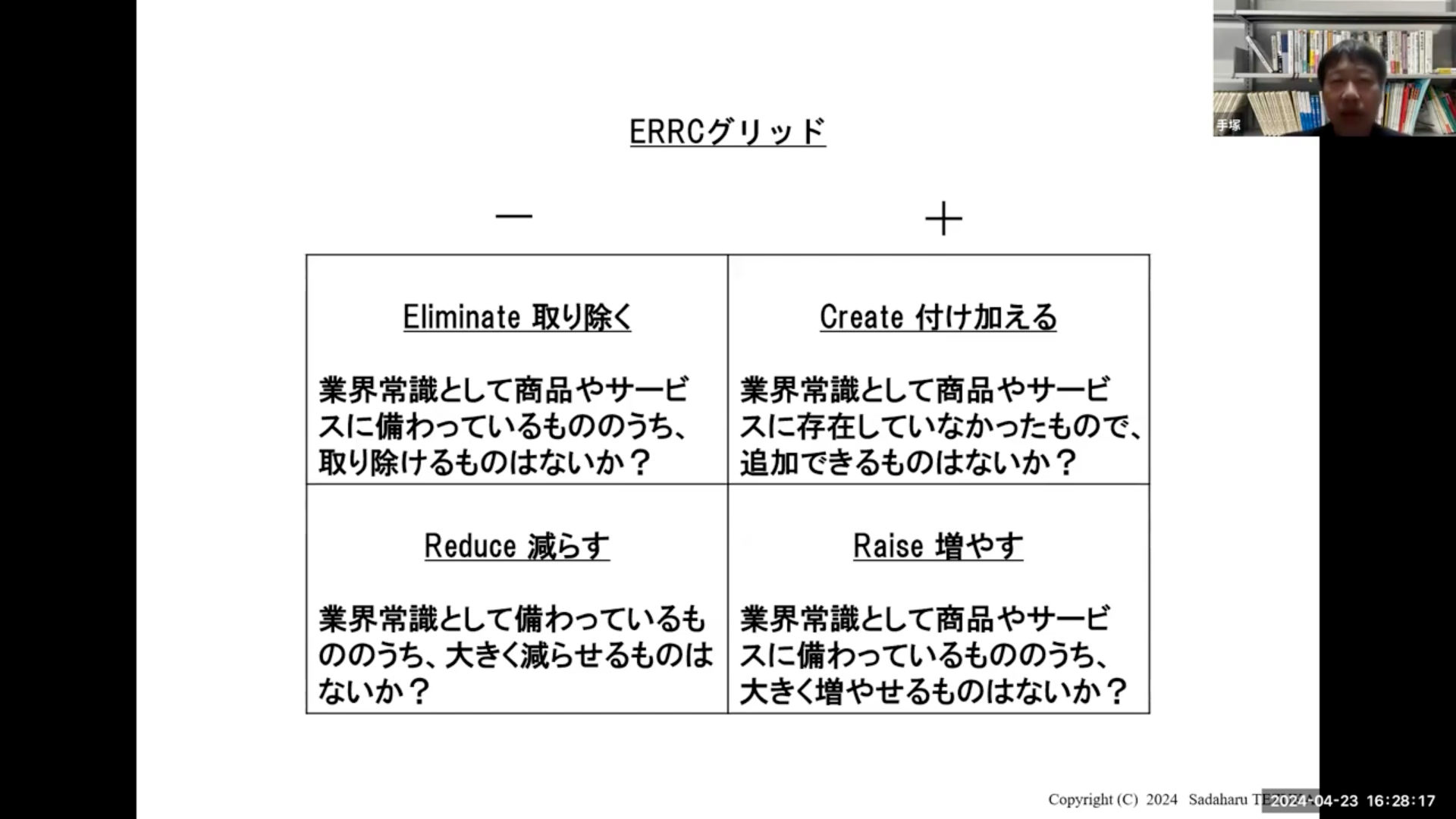

これはブルーオーシャンを発想する方法として使えるERRCグリッド。

キム=モボルニュの『ブルー・オーシャン戦略』。一時期脚光を浴びました。もうだいぶ経ちますけどね。バリューイノベーションを起こすにはこの4つで考えるといいよということです。

Eliminate・取り除く。Reduce・減らす。Raise・増やす。Create・付け加える。これ、厳密に言うと、ちょっと後ほどいう二次元化なんですよね。縦がイチ・ゼロで、横がマイナス・プラス。これ、実は2×2なんですけど。イニシャルで呼ばれるので、ERRCグリッドをここに入れました。

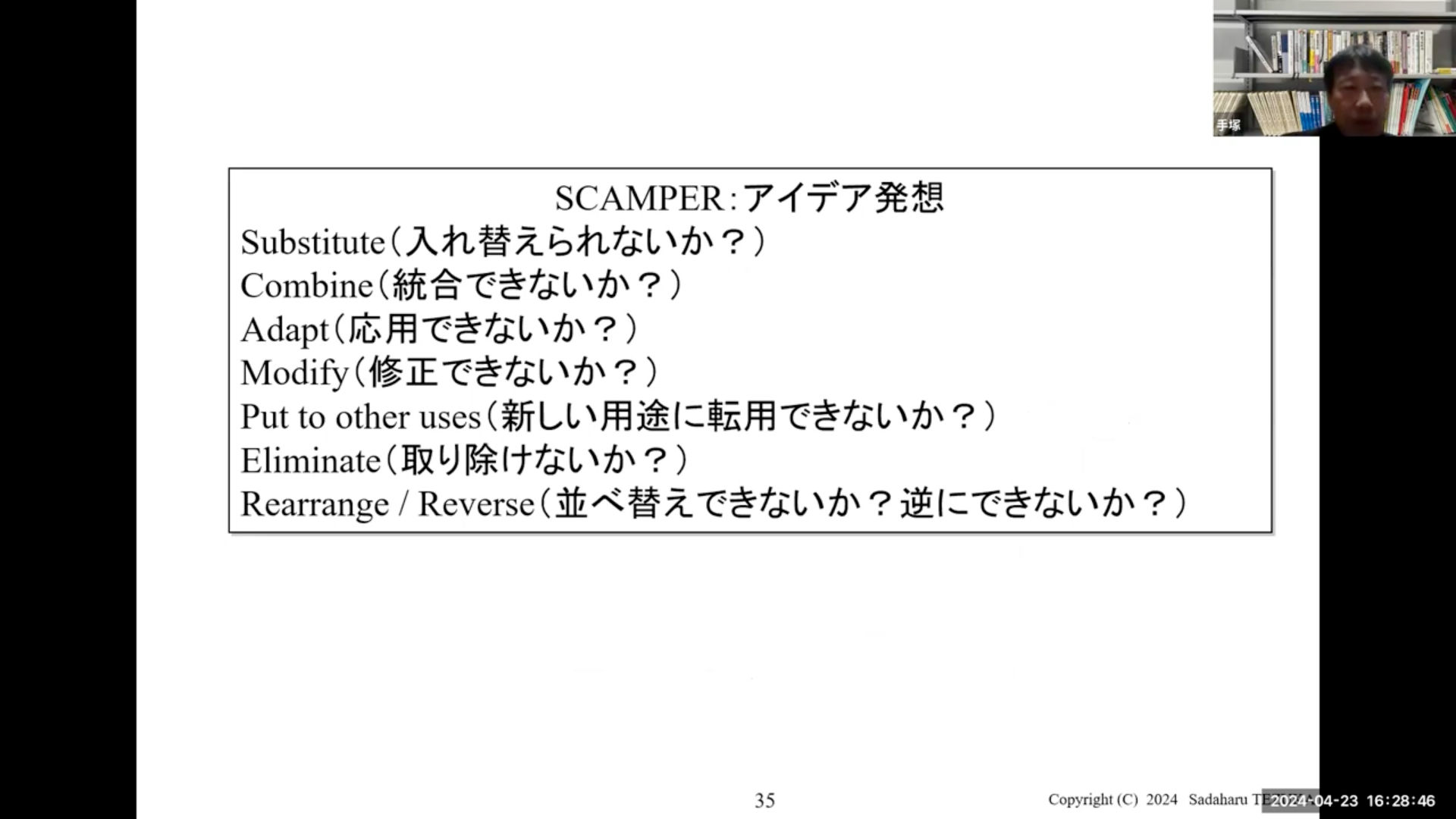

SCAMPERという発想法をご存じですか。

これはSubstitute(入れ替えられないか?)、Combine(統合できないか?)、Adapt(応用できないか?)、Modify(修正できないか?)、Put to other uses(新しい要素に転用できないか?)、Eliminate(取り除けないか?)、Rearrange/Reverse(並び替えできないか?/逆にできないか?)の7つの要素から成ります。

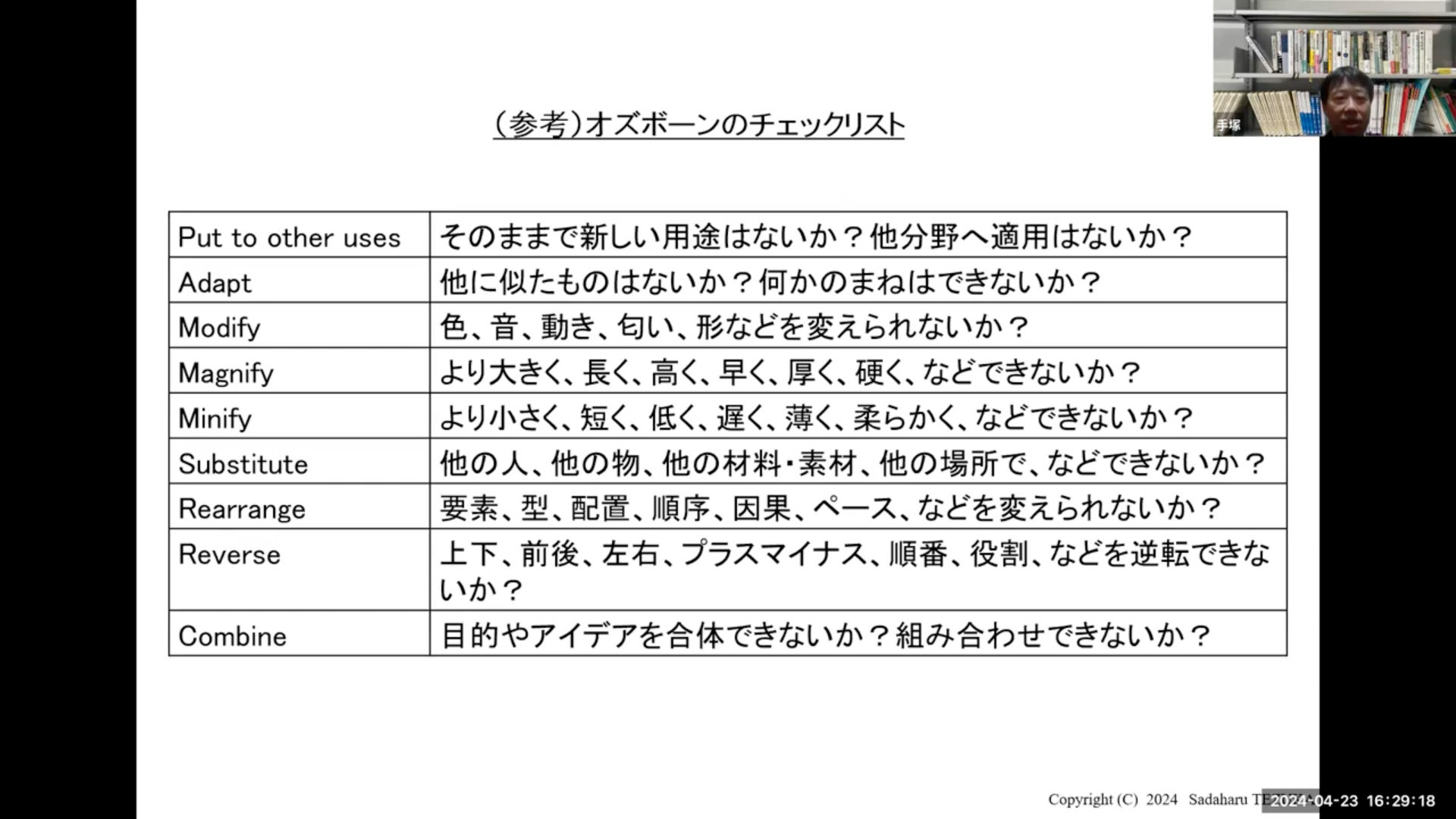

SCAMPER(スキャンパー)という言葉を読むと「なるほど、この7つなんだな」と耳に残ります。もともとはオズボーンのチェックリストという9つの要素からなる発想法が先にありました。

SCAMPERはその改良版で、ほとんど似ていますが、オズボーンのチェックリストの9個だと覚えにくいですよね。ちょっと多すぎます。

SCAMPERというかたちで7つに絞ると、Substitute、Combine……と覚えやすくなります。耳に残るという意味でとても重要です。

ぱっと聞いて覚えていられる数を意識する

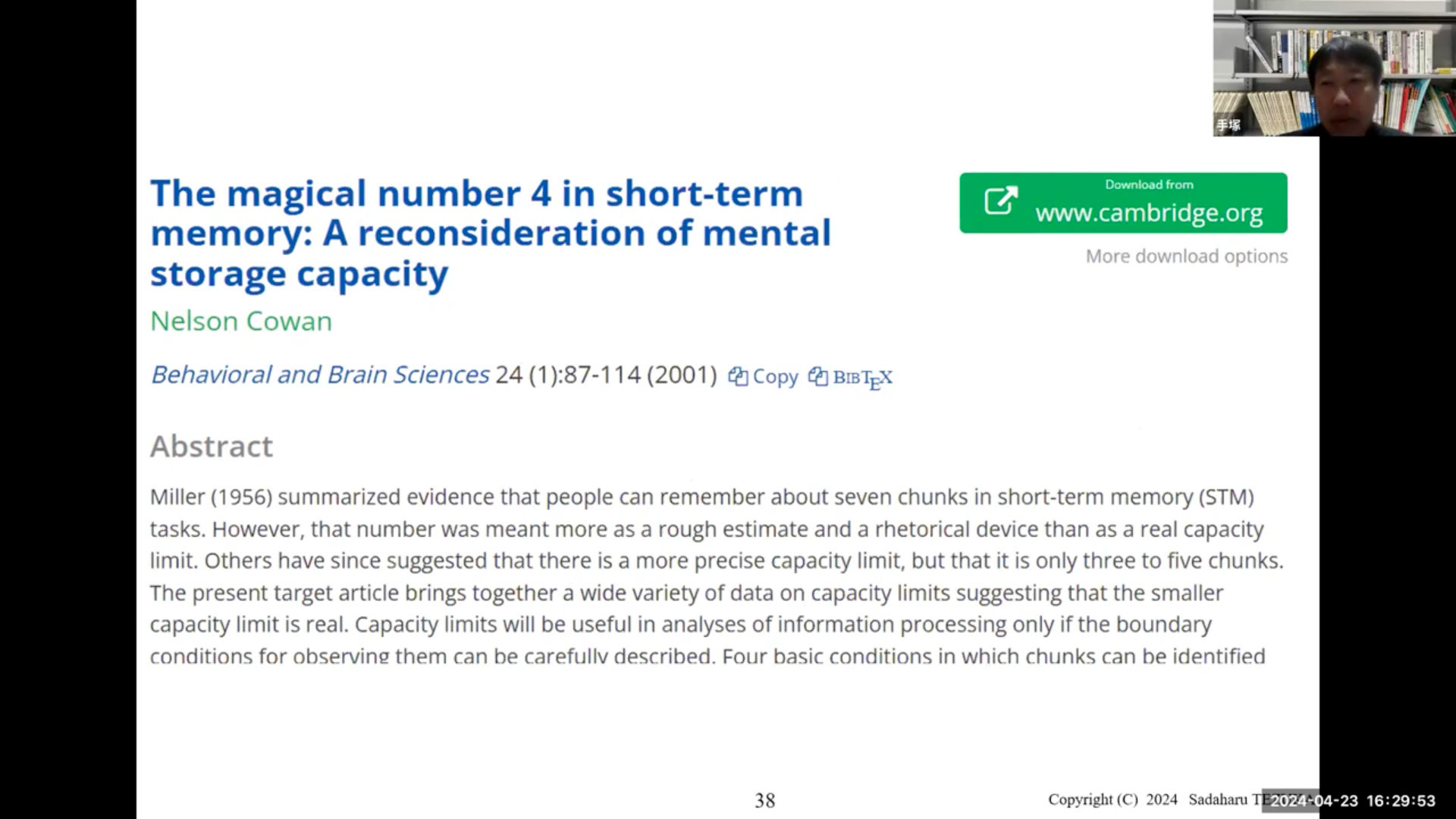

4つめは、「記憶容量に収まる」ことです。「The magical number 4 in short-term memory」という研究があります。

短期記憶の容量は4つくらいだという研究です。人間の短期記憶はだいたいその程度だということです。

これもみなさんの経験知に合致するのではないでしょうか。「ポイントはこの3つです」とか、「片手で5つ考えよう」といった表現がよく使われるのはそのためです。人間がぱっと聞いて覚えていられるのはこのくらいだということです。

私が今回五大思考パターンと言ったのも、それ以上多いと覚えにくいからです。数を考慮してフレームワークを作っています。その数を超えるフレームワークは定着が難しい。例えば、「○○の成功要因が18個あります」と言われると、もう覚えられませんよね。「じゃあ18個目は? 19個目は? 20個目は?」といった話になり、トゥーマッチになります。

ある程度の要素を捨象して、4つから5つくらいに納めることが、フレームワークとして認められるために重要です。

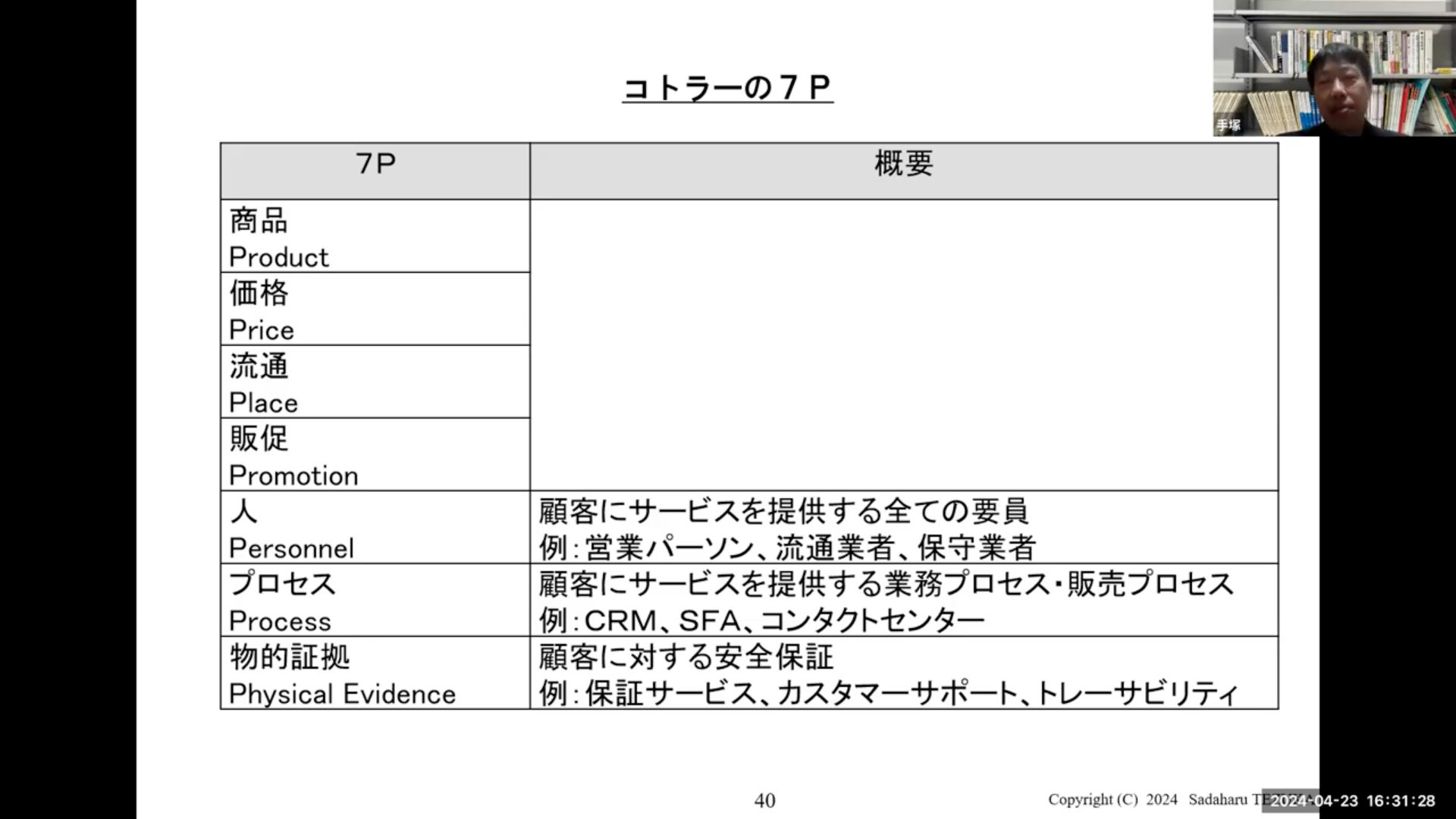

実際に、マーケティングで有名なコトラーさんは「マーケティングは4Pではなく、7Pだ」と言っています。Personnel(人)、Process(プロセス)、Physical evidence(物的証拠)の3つを加えて7Pにするというものです。

どうでしょうか。これも、マーケティングの専門家は別として、一般の方はあまり知らないですよね。

冒頭に申し上げたように、コトラーさんが言った7Pには権威づけがあります。しかし、それでも普及していないのは、やはり数が多いからでしょう。さらに3つを加えると、「他にもなんとかPがあるんじゃないの」といった話になってしまいます。少しこじつけがあるように感じるのではないでしょうか。

視覚化で理解を深める方法

5つめは、図示できることです。語呂合わせや記憶容量で4つから5つくらいまでなら覚えやすいですが、それを超えると視覚的に示すことが必要になります。図示することで体系化され、認知されやすくなります。

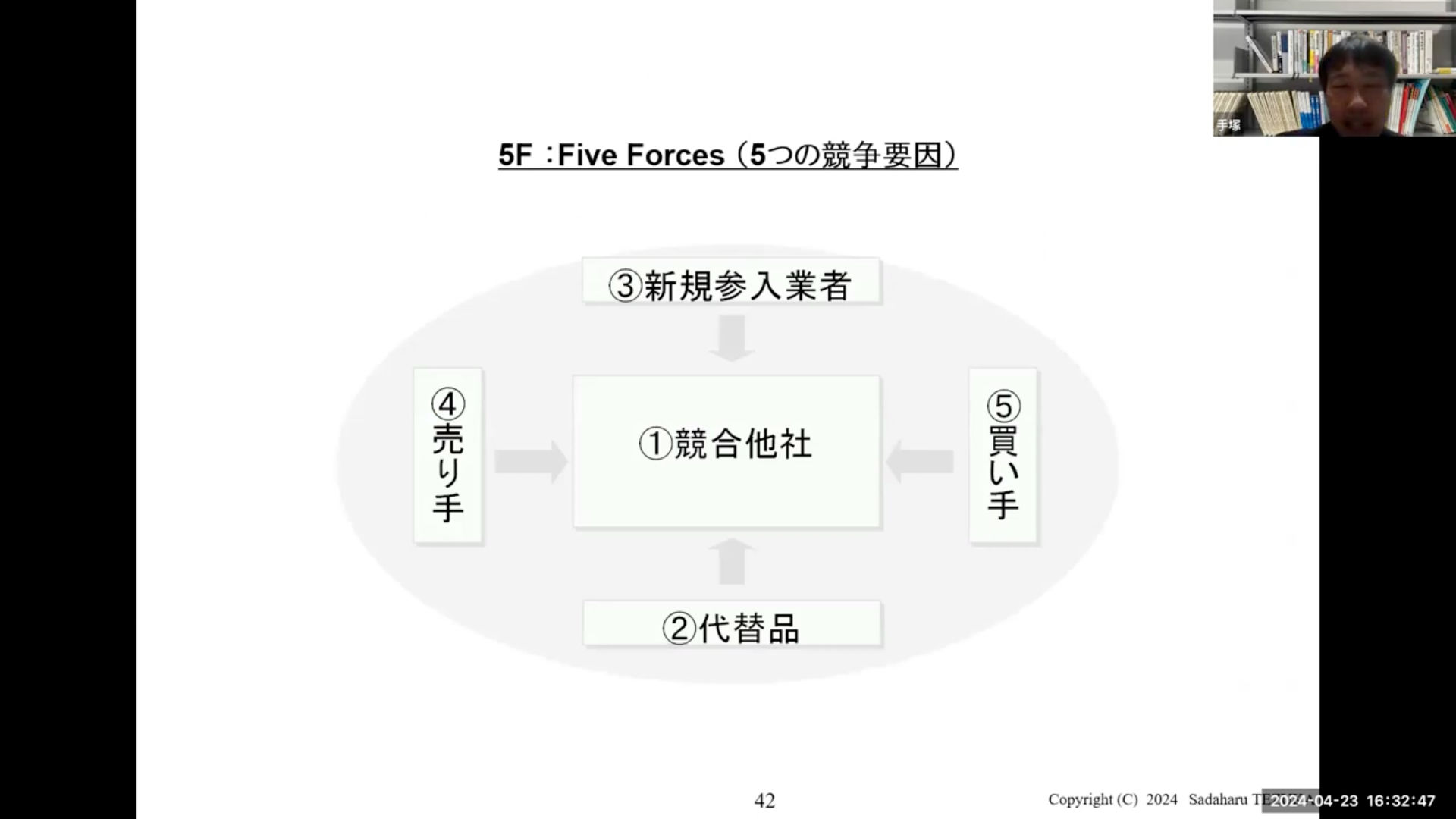

例えば、有名なポーターのファイブフォース(5F)があります。これは3Cや4Pとは違い、すべての要素がFで始まるわけではありません。「5つの力」というだけで、すべて異なる頭文字で始まります。

このように、絵にしてみました。

真ん中に競合他社があり、代替品、新規参入が周りにあり、さらに売り手(仕入れ先)と買い手(お客さん)が配置されています。こうして5つの力が働くのです。図示することで、体系的に網羅されていると感じられます。これが図示の重要性です。

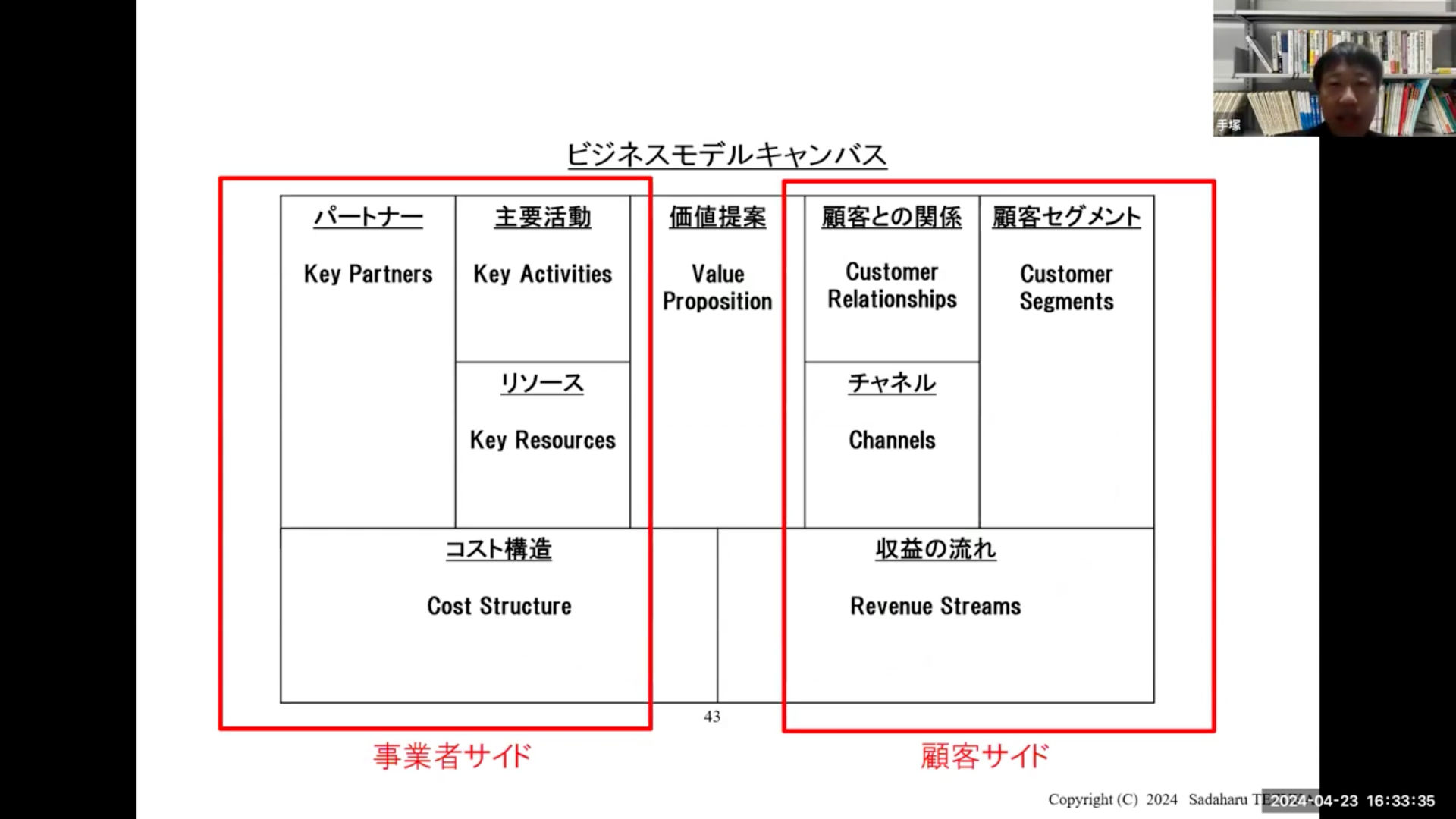

さあ、この10年ですっかり普及したビジネスモデルキャンバスについてです。これは構成要素が9つもあり、イニシャルもバラバラです。どうやって体系化するかというと、真ん中に価値提案があり、右側に顧客サイドがあります。お客さんがいて、そこでお客さんからいただくお金(Revenue)があります。

一方、左側は事業者です。事業者の活動があり、その結果使われるお金(コスト)があります。事業者から顧客に対して価値を提案する。9つの要素があるにもかかわらず、体系的に「なるほどね」と納得できる図示ができています。

さて、並列化思考のポイントです。

並列化思考には客観性が必要です。恣意性が入りやすいため、妙に自分でオリジナリティを出して作るのは避けて、客観的なフレームワークを使ったほうが納得性が高まります。