「灯台下暗し」という言葉もあるように、人は身近な物事には案外注意を払っていないもの。それは、子供から大人まで当たり前のように使っている小銭(貨幣)も例外ではない。

今回は、日本人の約半数が誤解していた「貨幣の法則」について紹介しよう。

【関連記事】一見普通の50円、穴に隠された秘密にギョッとした 「犯罪では」と疑問の声も…

画像をもっと見る

■貨幣の表裏、どっちか分かる?

事の発端は4月上旬、X上で話題となっていた「奇妙な五十円玉」に関する記事の執筆・取材を進行していた折である。「貨幣の表裏はどのように区別するのか」ということをド忘れしてしまったのだ。

|

|

|

|

執筆・取材において重要な知識となるため、慌てて造幣局の公式サイトをチェック。その際に「判別法を知らない人は案外多いのでは…」と、閃いた。

そこで今回は、全国の10〜60代の男女752名を対象として、貨幣の「表裏」に関するアンケート調査を実施することに。その結果は…。

関連記事:マジかよ…ゴジラが東京競馬場に上陸 作戦隊長にやす子が就任!?/PR

■造幣局「法律で決められてないが…」

|

|

|

|

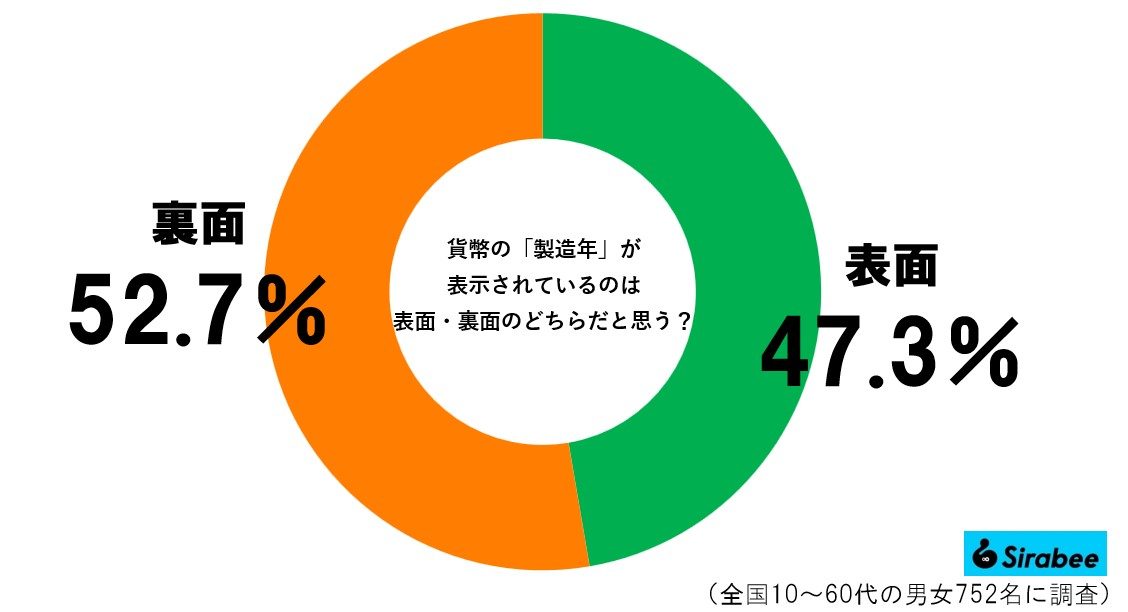

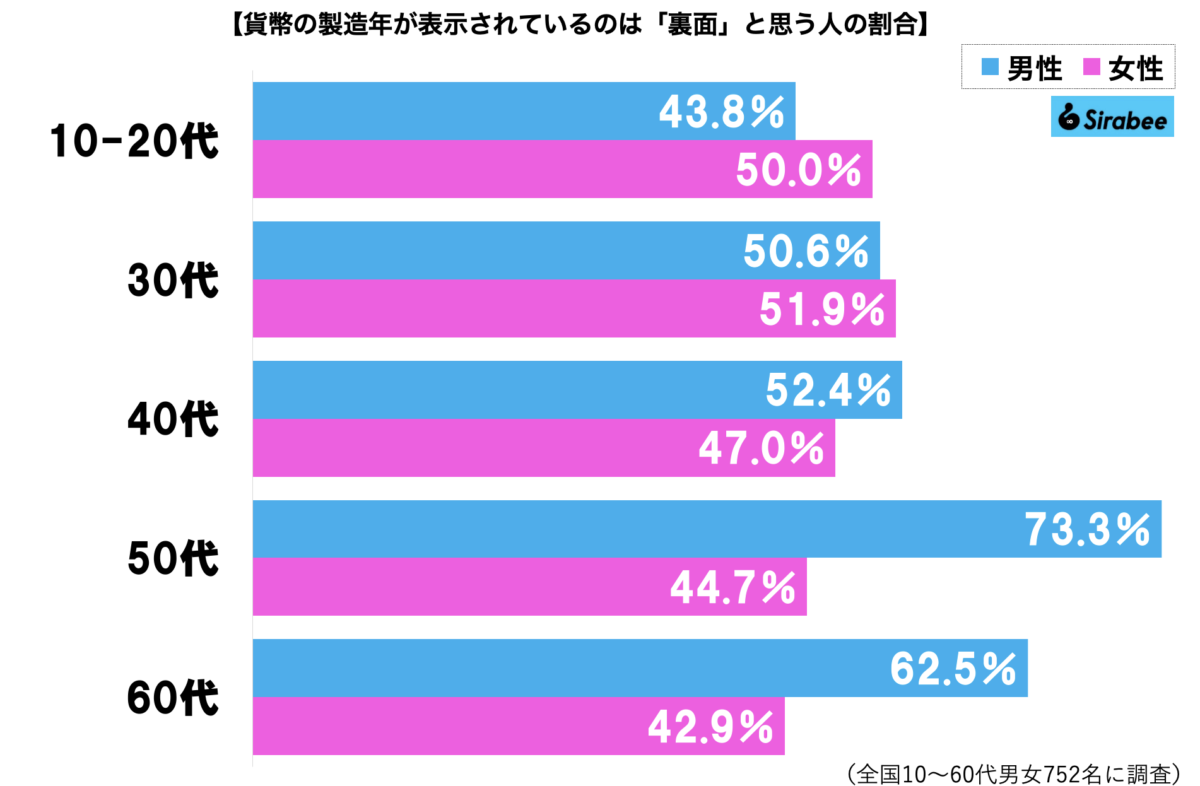

いずれの貨幣にも記されている「製造年」(年号)を基準とした質問に対して、52.7%が「(製造年のあるほうが)裏」と回答し、47.3%が「表」と回答する結果となった。裏派がやや多いものの、ほぼ「真っ二つ」に分かれた形である。

続いては貨幣のルールについて、貨幣の鋳造を行う造幣局に、詳しい話を聞いてみることに。

すると、造幣局の担当者は「法律では貨幣の表面・裏面は決められていません」と前置き。その上で「しかし、造幣局では年号(製造年)が表示されているほうを裏面、その反対側を表面と呼んでいます」と、説明してくれたのだ。

貨幣の表裏の歴史は複雑で、担当者は「天皇の肖像に代わる『龍紋』のあるほうが表とされたり、反対に裏とされた時期もありました」「現在の法律では貨幣の表裏が明らかにされていませんが、貨幣を造る造幣局では製造の際に不便なので、1897年(明治30年)から、年号があるほうを裏、その反対を表と呼ぶようになりました」と、その経緯を語ってくれた。

|

|

|

|

これにて一件落着…と言いたいところだが、前出のルールを前提に全ての貨幣を眺めてみると、ある違和感に気が付く。何やら1種類だけ、浮いているように感じられるデザインが存在したのだ。

関連記事:『虎に翼』寅子が優三に渡したお守りに“5銭と10銭、31個の結び目” 込められた意味に「泣ける」の声

■この貨幣だけ明らかに別物すぎる…

違和感の正体は、ズバリ「五円玉」。

五円玉以外の5種類の貨幣では「500」「100」「50」など、その価値を表す算用数字が表示された側に、製造年がセットで記されている。

また表面(年号が無い側)には「日本国 五百円」「日本国 百円」といった具合に、「日本国 ◯円(漢数字)」という法則の元での表記が確認できるのだ。

そのため、つい「算用数字が大きく書かれたほうが裏」「日本国 ◯円」と書かれたほうが表」といったルールを定めたくなるが…五円玉に限っては、これらのルールが全く当てはまらない。

「数字」と「製造年」はそれぞれ反対側に表示され、「日本国」表記とセットで表記されているのは「◯円」でなく、なぜか製造年。そして極め付けに、五円玉のデザインにはそもそも算用数字が採用されておらず…と、デザイン面において、他の貨幣との関連性や法則性があまりに希薄に感じられるのだ。

なお、各貨幣のデザインについて、造幣局担当者は「造幣局の職員が作る場合や、一般の方から図案を募集する場合がありますが、いずれにしても複数のデザインの中から選ばれ、最終的には政府の閣議で決定されます」と説明している。

そして、五円玉のデザインに関しては「1949年(昭和24年)に穴(正式には『孔』と表記)開きの黄銅貨として、『稲、歯車、水』と『双葉』のデザインで誕生しました。その後、1959年(昭和34年)に文字の書体が楷書体からゴシック体へと改正され、現在の5円貨のデザインとなりました」と、詳細を語ってくれたのだ。

担当者は「このように、数字や文字についても、その書体を含めた全てが貨幣デザインの一部であり、5円貨のデザインとして、算用数字の無い現在のものが選ばれました」とも補足していた。

関連記事:『虎に翼』仲野太賀“優三”、頭角を現す? まさかの展開に「有能」「何で試験合格しなかった」の声

■約7割が「表裏分かりにくい」

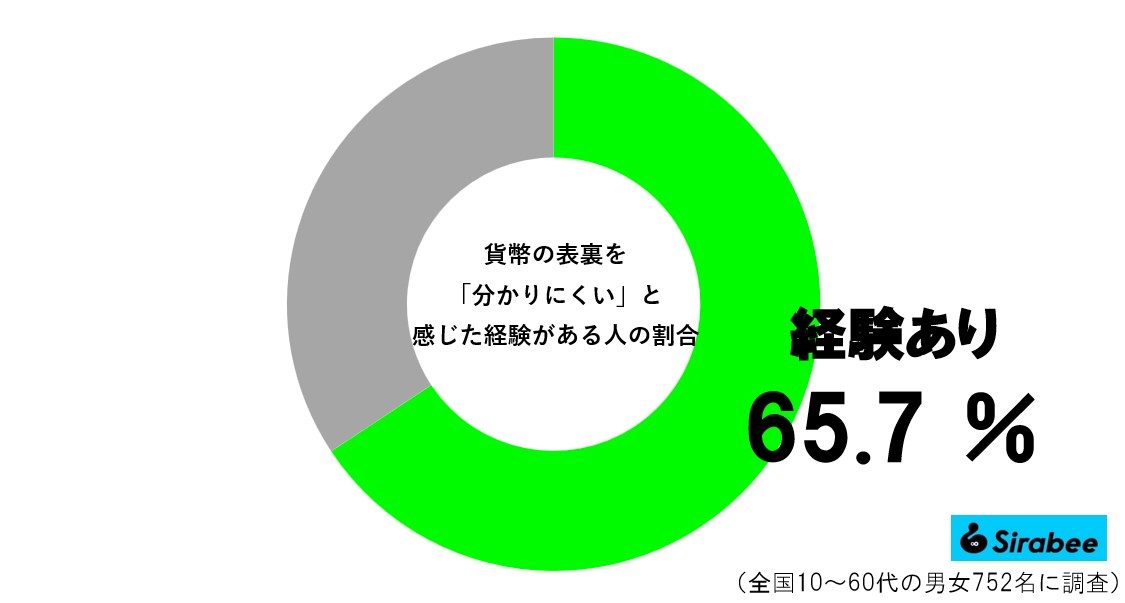

五円玉に全ての責任を負わせるワケではないが、前出のような事情もあってか、貨幣の表裏を「分かりにくい」と感じた経験がある人は、全体の65.7%と判明している。

造幣局の回答にあるように「年号が表示されている側が裏」と覚えても良いし、「漢数字が書かれている側が表」と覚えても良いだろう。なお、直感的には表裏が分かりにくいかもしれないが、日本の貨幣のデザインが非常に優れているのも事実。

造幣局の担当者も「全貨幣が統一されたデザインではありませんが、縁のギザギザの有無や、孔開きの有無、大きさ、または重さの違いを組み合わせることで、目の不自由な方でも触って見分けられるようになっている点は『ユニバーサルデザイン』と言えるものと考えています」と、太鼓判を押していたのだ。

関連記事:ファミマ、21日から始まる“爽快感抜群のフェア”が話題 「絶対に行く」「最高のフェア」と歓喜の声

■執筆者プロフィール

秋山はじめ:1989年生まれ。『Sirabee』編集部取材担当サブデスク。

新卒入社した三菱電機グループのIT企業で営業職を経験の後、ブラックすぎる編集プロダクションに入社。生と死の狭間で唯一無二のライティングスキルを会得し、退職後は未払い残業代に利息を乗せて回収に成功。以降はSirabee編集部にて、その企画力と機動力を活かして邁進中。

X(旧・ツイッター)を中心にSNSでバズった投稿に関する深掘り取材記事を、年間400件以上担当。ドン・キホーテ、ハードオフに対する造詣が深く、地元・埼玉(浦和)や、蒲田などのローカルネタにも精通。

・合わせて読みたい→『虎に翼』仲野太賀“優三”、頭角を現す? まさかの展開に「有能」「何で試験合格しなかった」の声

(取材・文/Sirabee 編集部・秋山 はじめ)【調査概要】

方法:インターネットリサーチ

調査期間:2024年4月16日〜2024年4月20日

対象:全国10代〜60代男女752名 (有効回答数)