アウトプットが時短につながる

ヴィランティ牧野祝子氏:では次に、「結果を出してさくっと帰るためには」ということで、今日は開示と選択のところをピックアップしてお話ししようかなと思います。チャットでやりとりを流しながら、こちらの2つのセクションをしたいと思います。この神速時短サイクルは、開示からスタートするのが、けっこうポイントとなっております。

やっぱりみんなの思いをテーブルの上に出さないとスタートしないんじゃないかなと思います。開示って言うとちょっと大げさに聞こえるんですけれども、ミニアウトプットも含めて自分の意見を言うところからスタートします。アウトプットで課題を洗い出すことが、時短につながるということです。

「アウトプットと時短がつながるとは思ってなかった」と言う方がよくいらっしゃるんですけれども。このセクションが終わった頃には「そうなんだな」と納得していただけたらうれしいなと思います。

そういう私も、アウトプットはとっても苦手でした。私は海外に行って、いかに自分がアウトプットが苦手かを知ったんです。よく、「What are you thinking, Noriko?」と。「あなたは何を考えてるの?」と言われるんですね。

この背景としましては、やっぱり海外の方って「自分がこう思ってます」って言うことに慣れている。私がミーティングに行って何も言わないで座っていると、「あなたは何を考えてるの?」と聞かれる。

|

|

|

|

最初はそう聞いてくれるからいいんですけれども、だんだん聞いてくれなくなって、もう「あの人は何も言わない人」みたいな、透明人間になってしまう。それは良くないですよね。自分も仕事である程度認めてもらって結果を出さなくちゃいけないので、私は自分の考えを持つところからスタートしました。

意見を言えないことで生まれる負のスパイラル

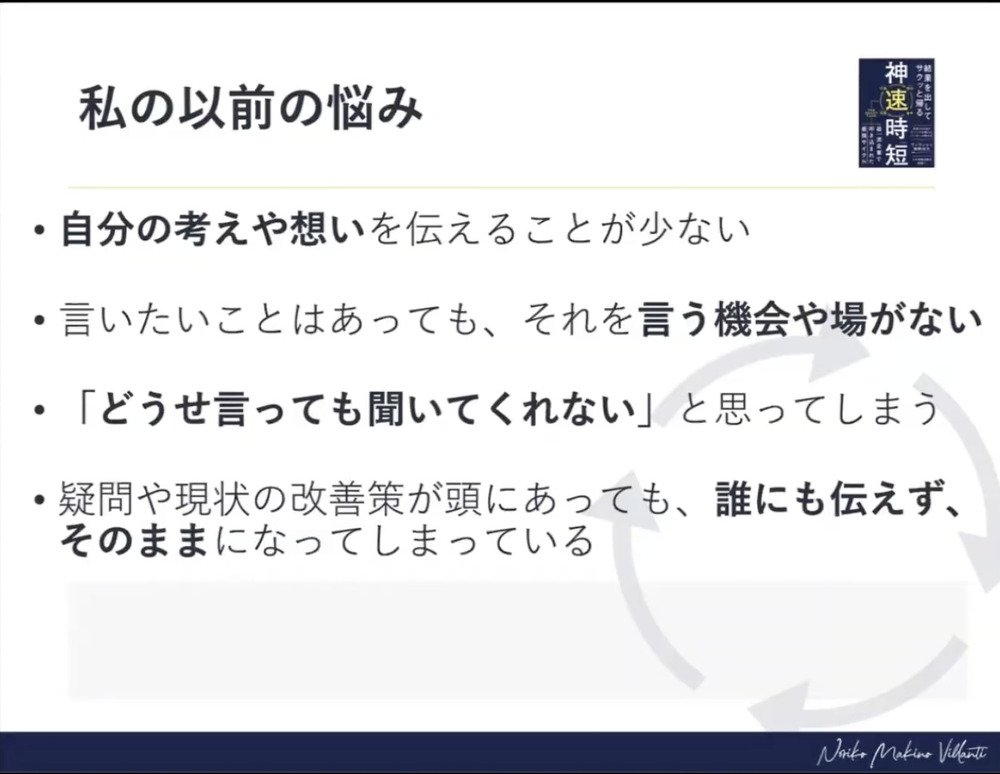

そんなアウトプットが苦手な私の悩みは、自分の考えや思いを伝えることが少ないことでした。言いたいことがあっても、それを言う機会、場がない。ちょっと遠慮しちゃったり、「ここで言っていいのかな?」と思ってしまう。

あと、「どうせ言っても聞いてくれないんじゃないか」と思っちゃったり。「こうしたらいいんじゃないの」という意見があっても、「言ってもいいのかなぁ」とかいろいろ考えて、意見を言えなくなってしまう。

よくあるのは、海外のミーティングに出るといろんな人がディスカッションし始めて、「意見を言おうかなぁ」って考えてると、もうどんどん次に流れていっちゃうんですね。

そうすると今度は、「言おうと思ったのに、今日も意見が言えなかった」「貢献できなかった」という悩みでいっぱいになっちゃうので。負のスパイラルに入ってしまって、ぜんぜん仕事ができなかった時代がありました。

|

|

|

|

そもそも自分の考えや思いを、自分で自分にアウトプットしないと、自分が何を考えてるのかわからなくなっちゃうんですね。私がコーチングをさせていただく中で、「とりあえず会社から言われたとおりにやってきて、自分が何を考えてるかわからなくなってしまった。自分がどんな人なのかもわからなくなってしまいました」という方がよくいらっしゃるんです。

みなさんも、「これ、相談しようかなぁ」「進め方がわからないけど聞いていいのかなぁ」と悩んだことがありますか? 私は以前、聞けないタイプだったんですね。上司に聞いたら馬鹿にされるんじゃないか、同僚に聞いても教えてくれないんじゃないかとか。私が何も知らない人だと思われたらどうしようといった不安がありました。

あと、「ミーティングでこんなこと言ったら、どう思われるかな」と。普通は誰も何も思わないんですけれども、自分がどう思われるかを意識して、質問ができなかった。

モヤモヤを開示したら一気に時短に

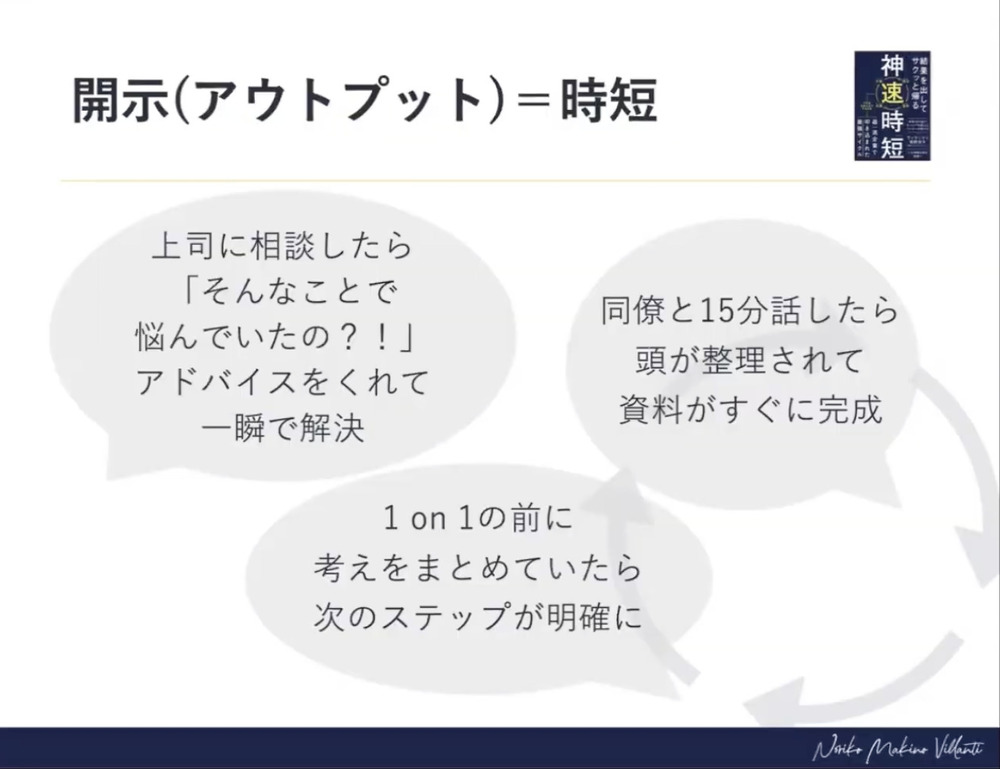

ただ、こうしたモヤモヤを開示したら、一気に時短になりましたよ、ということをお話ししたいと思います。上司に「悩んでいた」って言ったら、「そんなことで悩んでいたの?」とアドバイスをくれて、一瞬で解決したんです。みなさん、こんなことはありませんか?

|

|

|

|

もしくは「どうやって資料を作ろうかなぁ」と思って、同僚と15分立ち話をしたら、すごく頭が整理されて、すぐできるようになったり。

「どうしようかなぁ」と思っていたところを、「今度1on1で質問するために、考えをまとめて書いてみようかな」と思って書いてたら、「上司はこんなことを言うかな」「こうやったらどうかな」とまとまってきて、次のステップが明確になる。こんな経験がある方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。

コメントにも書いていただいてるんですけれども、日本人は意思表示が苦手なんですね。「察してくださいよ」というのは、文化的には、すごく美しいことじゃないかなと私は思うんですね。この日本人の行間を読み取るコミュニケーションの仕方は、よくハイコンテクストって言うんですけれども、ある意味すばらしいものです。

ただ、グローバルビジネスということを考えると、(それだと)通じにくいかなと思いますね。特に昭和の時代は、同じ大学の同じゼミから同じ会社に入ることもあると思います。そういったあまり多様性のない人たちが、終身雇用でずっと同じ会社で仕事をしていた。

そうすると、行間を読むような「察してよ」でもよかったと思うんですが。今は、私のような女性もいますし、中途の方もたくさんいらっしゃる。中途の中には業界が違ったり、外国人もいる。そういった中で仕事を一緒にしていくとなると、やっぱり「察して」というのでは、時間がなくなってしまうと思うんですね。なので、ある程度言わなくちゃいけません。

会議で“間違った発言”を恐れてしまう理由

私たちはこういったことを教育で訓練されていないと、すごく感じました。私は3人の子どもがいろんな国で教育を受けております。今はイギリスに2人留学に行っていますが、イタリアや中国もあります。中国では現地校というアメリカンスクールや、日本の現地校にも行ったことがあります。

私は日本の学校で育ちました。子どもたちは夏休み中に日本の学校にもお世話になったので、いろんな国の教育を受けたんですね。あと、私自らアメリカ留学をしたり、ヨーロッパのビジネススクールに行ったりしました。

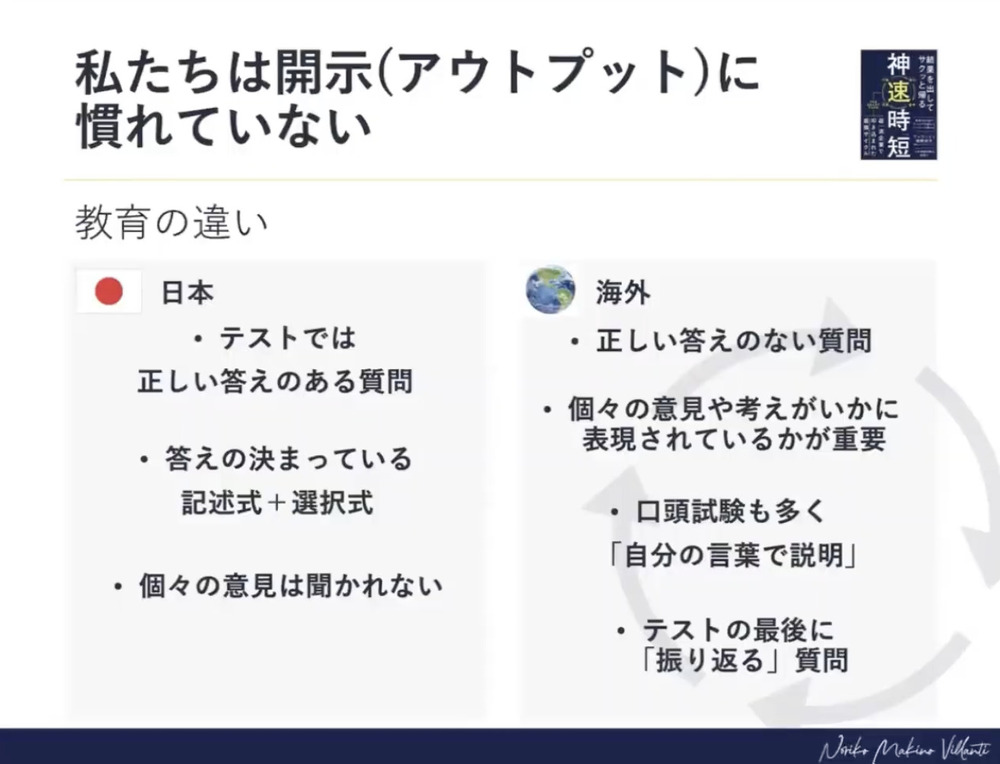

そんな中で、やっぱり日本の教育は「正しい答えが何か」ということをすごく勉強してると思います。日本の教育は「合ってるか、合ってないか」という○×じゃないですか。答えが決まっていることを記述式や選択式で聞かれる。なので、私たちはミーティングでも、「こんなことを言ったら間違ってると思われるんじゃないか」って、無意識に正しいところにはまろうとするんですね。

そうすると、個々の意見は聞かれなくて、何が正しいかが大切。海外の教育は、「そもそも正しい答えはないよね」みたいなところからスタートしてますので、「あなたはどう思ってるの」ってところが重要。

例えば歴史の授業。年号を暗記したり、ローマ時代の帝王の名前とか、○○天皇っていう難しい漢字を覚えたりとか。私にとって、歴史は丸暗記するものでした。いろいろ学んで楽しかったんですけれども、ほぼ今、忘れています。

イギリスの学校で、テストの最後にある質問

私の主人や子どもたちを見ていると、例えばどっかの国とどっかの国が戦争しましたと。「どうして戦争をしたのですか」というWhyなんですね。その年号が10年か20年間違ってても別に誰も気にしないし、○○大統領のスペルが間違ってても、あんまり大切じゃないんです。

どうして戦争をしたのか。それについてあなたはどう思うか。そういった教育をしているので、いろんなところで自分の思いを言うことを、学校教育の中で学ばれています。あと、口頭試験がすごく多い。イタリアもイギリスも、アメリカも多いんですけれども。人前で発表することが多いので、そもそも「自分がどう思ってるか」を言わざるを得ない機会がすごくあるんじゃないかなと思います。

なので、私たち日本人はアウトプットに慣れてないんですけれども、練習すればできます。あと1つおもしろかったのが、私の娘がミラノでイギリス系のインターナショナルスクールに行っておりました。

うちの子はそんなに成績がいいタイプじゃないんですけれども、ほぼすべてのテストで、一番最後に、「このテストで、もしくはこのテストの勉強をするために、自分でうまくいったと思うところはどこですか」と(書かれているんです)。成功体験を自分でポジティブフィードバックすることを、テストの最後に必ずやるんですね。

これは、100点をとれる人も、80点をとれる人も、10点をとる人にも聞かれる。(結果が)どうであっても、「ここは良かったな」ってところをまず振り返ると。その後に、「次はどう改善したらいいですか」ってことを聞かれて、必ず自分で振り返る。

なので、何が正しいとか、20点だからだめとかではなく、どんな経験からも良かったところと次の改善点を考える。そしてそれをアウトプットすると。そういったことが教育の中であるんだなぁと思いました。

こんなふうに教育現場も違うんですけれども、ただ、開示は本当に慣れです。ちょっと機会があって、慣れれば誰にでもできます。私ほど苦手だった人ができるようになりました。

上司にポジティブフィードバックをおねだりする

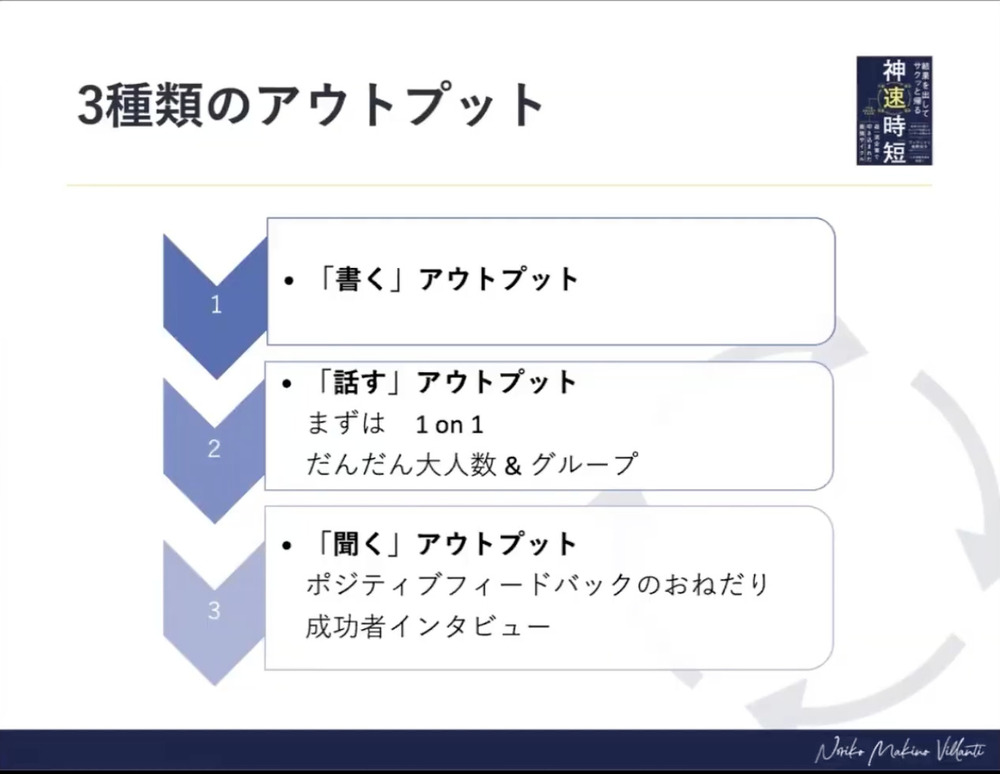

こちらの『結果を出してサクッと帰る 神速時短』の中では、3種類のアウトプットを出させていただきました。まず1つ目が、書くアウトプット。これは自分で自分に、「これ、どう思ってるのかなぁ」とメモしてみるアウトプットで、後ほどみなさんに練習していただきます。

それから、書いた後でもいいですし、書くのを飛ばしちゃって、自分で考えていきなり話してもいいんですけれども、話すアウトプット。「人前で発言するのが苦手です」という方はまず、「絶対にこの人だったら肯定的に聞いてくれるな」という人に向けて、1対1で小さな環境でアウトプットして慣れていく。

こうして練習してだんだん慣れていったら、ちょっと大きめのミーティングで言うとか。そんな感じで段階を踏んでやっていくと、意外にアウトプットしたら怖くなかったとか、意外にできたとなるんじゃないかなと思います。

そして、最後は“「聞く」アウトプット”。「聞く」とアウトプットが反対でおもしろいかなと思います。「こういうことを聞きたいです」ってことをアウトプットして、素直に聞いてみる感じです。ここにポジティブフィードバックのおねだりって書かせていただいていますが、私はこれをよくやっていました。

何をやるかと言うと、仕事をしていて「ちょっと不安だな」「このやり方でいいのかな」「上司に嫌われてないかな」って時に、上司を捕まえて、「今この仕事をしているんですが、どう思いますか」「うまくいってるところと改善点を3つずつ教えてください」と(言います)。

「うまくいってるところも教えてください」って、ポジティブフィードバックをおねだりすると、ほぼ100パーセント答えてくれるんですね。そうすると、ここは良かったんだと。「じゃあ、私は嫌われてるわけじゃなかったんだ、よかったな」ってわかって安心できますし、改善点も教えてくれるので。

特に昭和の上司は、ポジティブフィードバックをくれないので、ぜひおねだりしていただけたらと思います。それによって、その上司も「この部下のこういうところ、いいよね」と、言語化することであらためて認識できます。言うほうもうれしいですし、聞いてるほうもうれしいというWin-Winになります。

「成功者インタビュー」をする

(スライドの)「成功者インタビュー」は、「あの人はどうやってこれを成功させたんだろう」とか。最近の私の場合は、「どうやってベストセラー作家になるんだろう」と思っていたので、(ベストセラー作家に)なってる人をいっぱい見つけてお話を聞いたんですね。

あとは会社員の時の私はマーケティングの部署にいたんですけれども、素敵な女性の先輩を見つけて、「どうやって仕事と家庭を両立したんですか」と聞いたりしました。違う業界に移りたいなぁと思った時には、その業界の人を紹介してもらったりして、「ちょっとお話を聞かせてください」と。自分がやりたいなぁと思ってる道の成功者にインタビューをして話を聞く。

これは何がいいかと言いますと、その裏のお話も聞けるんですね。キラキラして見える人も、実は大変なことがあるとわかったりします。それを聞くと「あ、自分もできるかもしれない」という気分になれたり。何よりも、そういった素敵な方とつながりができて、いろいろと学ばせていただくのは、非常に豊かな時間になります。ぜひやってみてください。