制服の今を考えるきっかけにもなるその歴史。今回は「変形制服」、その対策として選ばれたブレザーなどを中心に制服の変遷を振り返ってみましょう。

1970年代のツッパリブームと80年代のヤンキーブーム

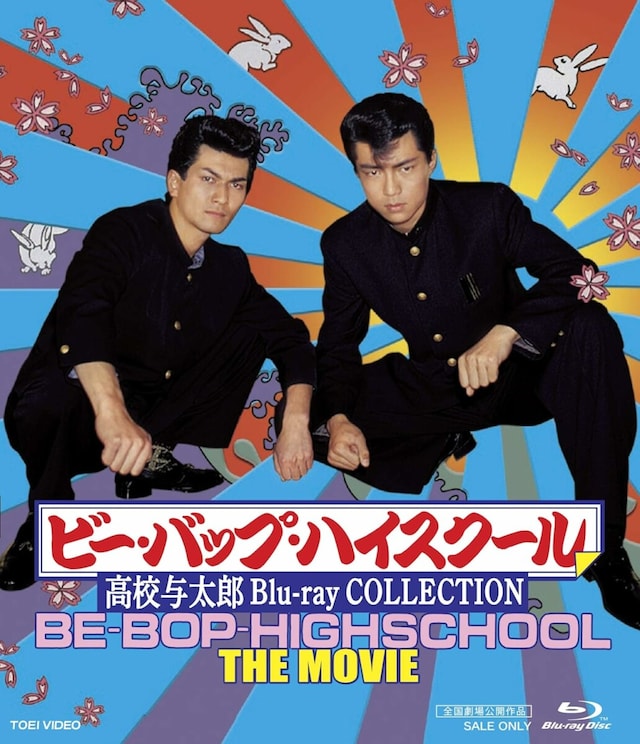

映画『ビー・バップ・ハイスクール』(原作はマンガ)、バンド「CAROL」「横浜銀蝿」などの影響もあり、大ブームになったのが、ツッパリファッションです。

男子はボンタン(太いズボン)に、長ランか短ラン。女子はくるぶし丈の長いスカートに、短い上着、くるくる丸めた白いソックス。「変形制服」のお目見えです。

今ツッパリファッションを見ると、昭和らしい、もしかしたら少し鄙びた(ひなびた)印象を受けるかもしれません。でも、集団単位での非行や校内暴力・家庭内暴力などは実際に起こっていたのです。

|

|

|

|

その後、1970年代には、「受験地獄」「受験戦争」という言葉が広がります。受験戦争の激化だけでなく、授業についていけない「落ちこぼれ」も問題視されました。

さらに80年代には、中学校で校内暴力が急増。「盗んだバイクで走り出す」「誰にも縛られたくない」などのフレーズでおなじみの尾崎豊さん『15の夜』は、1983年の曲です。

「なめんなよ」のセリフが大流行した「なめ猫」

学校側は、校則の強化や厳格な生徒指導で対処しますが、マスコミや保護者からは「管理教育」として批判されることになります。

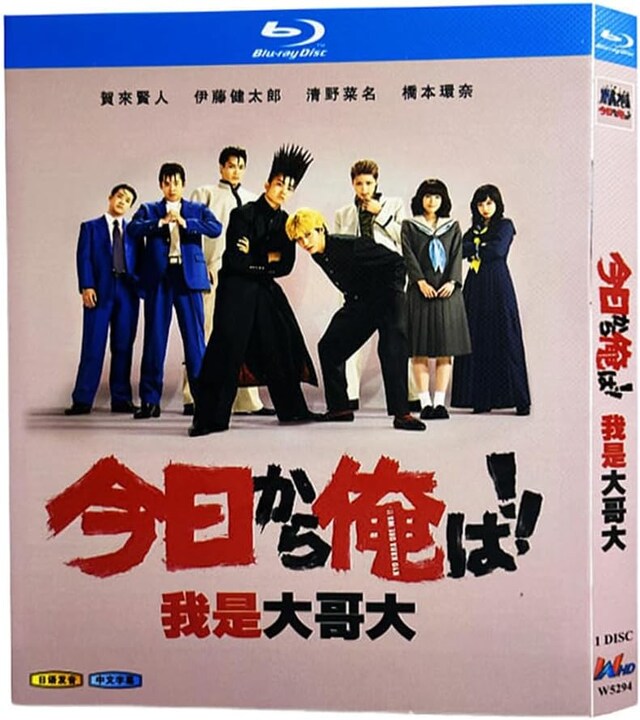

ツッパリ高校生が主人公の『今日から俺は!!』

さて、テレビドラマや映画で人気を博した、ツッパリ高校生が主人公の『今日から俺は!!』。原作のマンガは80年代後半から90年代の設定ですが、テレビドラマ版は80年代初めから中期の不良文化を参考にしているそうです。|

|

|

|

ドラマの衣装担当さんは、「1980年代は前をきちっと閉めて“硬派”なスタイルだったので“閉めた状態できれいなシルエットになるようにする”ことに、一番こだわりました」と語っています(参考:「今日から俺は!!」衣装担当に聞く! 1cmにこだわった“短ラン”制作の裏側)。

当時ツッパリファッションを選んだ生徒の中には、「決められた通りに制服を着ない」という行為で、学校や社会への反抗の姿勢を示した人もいるそうです。権威や強いものに屈しないのがツッパリ精神といいますが、ツッパリの価値観が、制服に反映されているのかもしれません。

制服モデルチェンジの波! ブレザーの大流行

1980年から1990年代半ばにかけて、制服をモデルチェンジする学校が増加します。人気は、なんといっても、ブレザー。紺のブレザーに、男子はグレーのズボン、女子はタータンチェックのスカートです。ブレザーとタータンチェックのスカートを、日本で初めて正式に制服として採用したのは、頌栄女子学院です(1982年)。今の主流の制服とかなり近いものですが、当時は画期的で、人気を集めました。

モデルチェンジの理由には、共学化や統合再編といった学校の変化や創立記念事業などが挙げられますが、変形制服対策もその一つといえるでしょう。

|

|

|

|

制服だけでなく、時代も大きく変わろうとしているのでした。

校則の見直しから気づくこともある、無意識のバイアス

現在「ブラック校則」といわれるものの中には、ツッパリ全盛期の「管理教育」と批判されたころに生まれたルールもあります。今後、そんな校則の見直しが進むなかで、自分の個性をファッションで表現する生徒が現れるかもしれません。そんなとき自分の子や地域の中高生が、自分の思う「学生らしさ」と異なる服装をしていたら、非常識だと感じたりそれらを否定したくなったりすることはないでしょうか。

たとえば、子どもが面接を受けるときに、“ちゃんとした”服装の方がいいと教えること。そのようなTPOに合わせた装いを教えることは、親の責任だといわれてきました。けれども、「らしさ」を求めるような場面に対応できるよう働きかけるのは、かつての文化を再生産することにもなるのです。

時代は令和。制服や校則の変化をきっかけに、「多様性」について考えてみてはいかがでしょうか。もしかしたら、自分の中にある無意識のバイアスに気づくかもしれません。

(文:高橋 真生(子育て・教育ガイド))