2年連続700件超え。学校制服に昭和以来のモデルチェンジの波

2024年、学生服のモデルチェンジが、全国で700件を超えました。コロナ禍以降、増加傾向にありましたが、700件を超えたのは2023年から2年連続。昭和の終わり頃から平成にかけてのモデルチェンジ以来の大きな流れといえそうです。

モデルチェンジ後の制服は、ジェンダーマイノリティに配慮したデザイン、暑さ・寒さに対応しやすい素材、選択できるアイテムや組み合わせの多さなどが特徴です。

多くの学校で、男女兼用のブレザー、選択制のズボンとスカートを採用しており、ネクタイやリボンは選択制や廃止になることも。また、ウォッシャブルな制服も増えています。

障害者差別解消法が改正。学校における「合理的配慮」とは

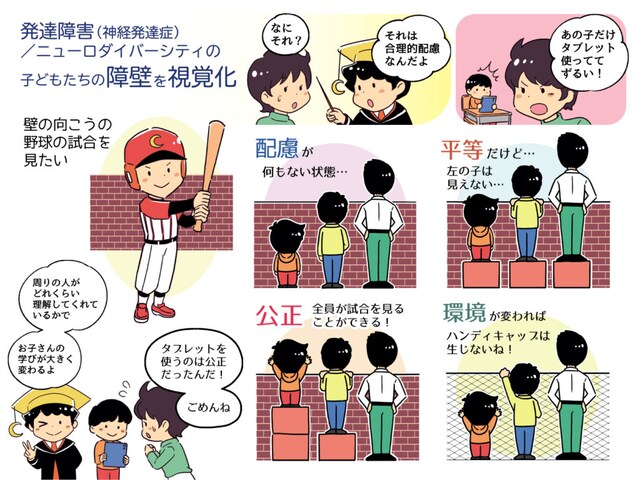

障害者差別解消法の改正により、2024年4月1日から、民間事業者においても「合理的配慮の提供」が義務化されました。|

|

|

|

2016年から公立の学校には義務化されていましたが、今回の法改正により、これまで努力義務だった私立学校にも、合理的配慮の提供が義務づけられました。

さまざまな配慮があっても、制服を“着られない”生徒がいる

さて、モデルチェンジされた多くの制服には、さまざまな「配慮」がなされていますが、それでも制服を“着られない”生徒がいます。たとえば、感覚過敏により制服を着ると体や心に不調をきたしてしまう。「同じであること」に圧力を感じたりする(逆に「同じであること」を強く求めたり、それにより安心したりするケースもあります)。

これらは、がまんや慣れで克服できるものではありません。制服が原因で登校できなくなることもあるのです。

|

|

|

|

だからこそ、「選択肢の多い制服と私服、両方の着用が可能」などの多様性を前提としたルール作りが必要です。

また、もし指定の制服が着られずに私服を着る生徒に対して、周囲の生徒が「快適でいいな」「ずるい」と思うのであれば、それは制服について見直すタイミングなのかもしれません。誰にとってもよいルールを考える必要があります。

ルールとは何か? 校則廃止、服装自由… 生徒たちの実践

4月なのに夏日になったある日、学校帰りの中学生たちが、学ランのホックとシャツの第一ボタンだけを留め、前を全開にして歩いていました。学校で暑いと訴えたところ、先生に「学校の決まりで上着は脱いではいけない」と言われ、校則では「ホックと第一ボタンは必ず留める」と決まっている。

|

|

|

|

では、そこまでして守らなければいけない「ルール」とは、いったい何なのでしょうか。今、高校では、さまざまな取り組みがなされています。

岐阜県立岐山高校は、髪型や服装に関する校則を、3週間、試験的に廃止しました。その後、多くの生徒が校則廃止を支持しましたが、中には校則がなくなることにより学校のイメージが下がるという指摘もありました(*3)。

また岐阜県立加納高校では、式典以外では生徒たちの服装は自由です。コロナウイルスへの対策として私服を着ることになったのがきっかけで、通常時期もそうしてはどうか、と生徒たちから議論が始まったそうです(*4)。

このような議論をする上でのポイントは、誰かのメリットが、別の誰かのデメリットになり得るということ。

制服着用が義務づけられている学校では、「生徒会やPTAの決定」を根拠としている場合がありますが、“みんなで決めた”といっても、すべての意見が未来にまで渡って完全に一致することは、まずありません。

“多数ではない”生徒の誰かが本当に困らないのか、さまざまな角度から想像し考えることが、必要不可欠なのです。

誰もがマイノリティになる可能性がある。今、制服から考えられること

「マイノリティ」には、障害のある人やセクシャルマイノリティだけでなく、病気の人・アレルギーのある人・子育てをしている人・貧困層・外国人居住者なども含まれます。ということは、誰もが少数派になる可能性があるということです。

だからこそ、子どもたちには「社会には多様な人がいる」と伝えたいですし、「合理的配慮」ということばを使わずとも、誰もが生きやすい社会になってほしいものです。

制服は、子どもや子育てをしている人・教育関係者だけの問題ではありません。

先ほどご紹介した、着崩しで暑さ対策をした中学生たちの学校では、暑い日は上着を脱いで登下校することが認められたそうです。きっとここにも、今までの“当たり前”について考えてみた人がいたはずです。

<参考>

(*1)「特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第3回)平成22年9月6日 配付資料3:合理的配慮について」

(*2)「『タブレットの利用はズルい』? 合理的配慮を”不平等”だと感じる人へ」(TEENS)

(*3)「狙いは“ルールの意味を考える事”…県立高校が期間限定で『校則廃止』生徒たちが気づく自由と個性のあり方」(東海テレビ)2023月6月27日

「毛染めや化粧OKで風紀は乱れたのか…校則を試験的に廃止した県立高校 影響を検証した生徒たちに“考える力”」(東海テレビ)2024年2月15日

(*4)「岐阜県立加納高校 式典以外では服装自由 熱中症対策にも」(メ〜テレ)2023年7月6日

(文:高橋 真生(子育て・教育ガイド))