固定観念が生まれるメカニズム

内田舞氏:先ほど、「母親なのに」という誹謗中傷を受けることがあったと言いました。「母親なのに」って言葉はどうして出てくるのかと言うと、「母親とはこういうものなんだ」という型があるわけですよね。

そこにはまらないものを排除する、あるいはダメなものだと言う「はまらなければならない型」はどこから形成されるのか。固定観念って言ったりしますけれども、これは習慣なんですよね。

習慣はいろんなものがあると思いますが、とても大切なものです。どうしてかと言うと、脳の中の考える場所が一番エネルギーを使うんですが、我々の脳はめちゃくちゃ省エネで、エネルギーを使わずに機能したい。そこをあまり活性化させずに機能するにはどうしたらいいのかと言うと、オートパイロットのネットワークを作ることなんですね。

だから何回も同じものを見たり聞いたりやったりすると、脳の中のネットワークが作られる。そして「もう考えないでいいよ」っていうシグナルが、その考える部分を司る脳部位に送られるんです。

|

|

|

|

わかりやすい例だと、例えば通勤の道。最初に出社する時には、みんな「ここを曲がって、ここに行って、4階に行くのね」って、一生懸命考えて行きますよね。でも何回か通ううちに、だんだん考えなくなっていく。慣れてきたら習慣ができるから、何も考えずに、気づいたら会社に辿り着けると思うんです。

だから「今日は違う所に行かなきゃいけなかったのに、いつもと同じ電車に乗っちゃった」ということがあるわけなんですが、考え方も同じです。「母親とは」「女性とは」「男性とは」「アジア人とは」ってものを繰り返し見せられたり聞かされたりすると、「こういった人種や型の人は、こういうものなんだ」っていうネットワークができて、考えなくなってしまうんです。

医学部の同級生に言われた悪気のない言葉

これは、私が渡米した理由に直結することなんですね。どうして私が日本ではなくアメリカでキャリアと人生を送ろうと思ったか。それは日本の中で作られている「女性」という型に、自分がどんなにがんばっても、なかなかはまらない思いをしたからなんです。

私が医学部に入学したのが2001年。同級生は100人いたんですが、100人中女性は15人だったんです。とても仲のいい子がたくさんいるんですけれども、同級生の男の子から言われた言葉が、「女性が働くことによって少子化が起こってるわけだから、女性は働かないほうがいい」と。

あるいは、「医師は力仕事だから、女性はならないほうがいい」と、なんの悪気もなく言われる環境だったんです。今、私が子どもを3人育てている中で、その同級生に言いたいことは、本当に力仕事なのは家事・育児だということです(笑)。だからその理論で言ったら、男性こそ家事・育児をやるべきなんです。ぜひみなさんやってください。

|

|

|

|

しかし、どうしてそういった理論や考えに起因するものではなく、そのような言葉が無意識に出てくるかと言ったら、女性はこういうもの、男性はこういうもの、医者はこういうものという型があるわけです。その型から出るイメージがなかなか湧かないのが、人間の常なんですよね。

『ドラえもん』で描かれるしずかちゃんの役割

その時に、私は「なんとなく嫌だな、そんなはずじゃないんだけどな」という思いが湧いたんですが、そのモヤモヤになかなか名前をつけられずにいたんです。そこにひらめきを与えてくれたのが、なんと『ドラえもん』のしずかちゃん。『ドラえもん』はすごく思いやりや冒険心を教えてくれる、楽しいアニメ・漫画なので、私も家族で見ることが多いんですけれども。

しずかちゃんはみんなの憧れで、いわば日本の理想の女性像のような役割が与えられています。でも彼女はどういった人なのかと言うと、とても頭がよくて、人付き合いも得意で、優しくて、そして「源」という苗字で、なんだかリソースのありそうな家柄の女性です。持ってるものがたくさんあるんですよね。

なのに人から頼られたり、その能力を使ってリーダーシップをとったり、「みんなでしずかちゃんについていこう」となるシーンを、私自身はあまり見たことがないんです。頼られる部分としては、炊事・炊飯とか、のび太くんたちが戦ってる中で隠れて「のび太さんがんばって」って応援したり、虫が出てきたら「キャッ」て言ったり。

そして彼女は小学4〜5年生ぐらいだと思うんですけれども、今はなくなったかと思うんですが、毎回どこでもドアが彼女のお風呂に現れる。まったく同意もなく裸を見られるような性的な描写で、いわゆる性被害を受けてるわけなんです。でも「のび太さん、エッチ!」って言って、それを「ごめん、ごめん」と言って去っていく姿を、私たちはお茶の間で笑っている。

|

|

|

|

そのような役割が彼女に与えられて描かれている。「二次元の世界だから」と思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、そんな簡単なことではないんです。国民的に消費されるメディアは、我々が共有している考え方や思い、印象が、無意識なプロセスによって投影される。

血を吐くほど勉強し、史上最年少の日本人研修医に

そして投影されたものを私たちが消費することによって、その固定観念が増強される。そのような相互作用があるものだと思うんですね。それに気づいた時に、「なるほど、日本の女性は『このような型にはまりなさい』という無言のプレッシャーを受けているんだな。そしてそれを、私はいつしか自分自身にも向けて、内在化してしまったんだな」と。

その内在化していた型が、言葉にできた途端に、パラパラと溶けていったんですね。すごく自由になれた気持ちでした。そこで「私はどのような人生を送りたいんだろう」って思った時に、「私が送りたい人生は、もしかしたら女性としては日本で送れないかもしれない」と考えたんです。そこで医学部の4〜5年生の時に、渡米する決断をしました。

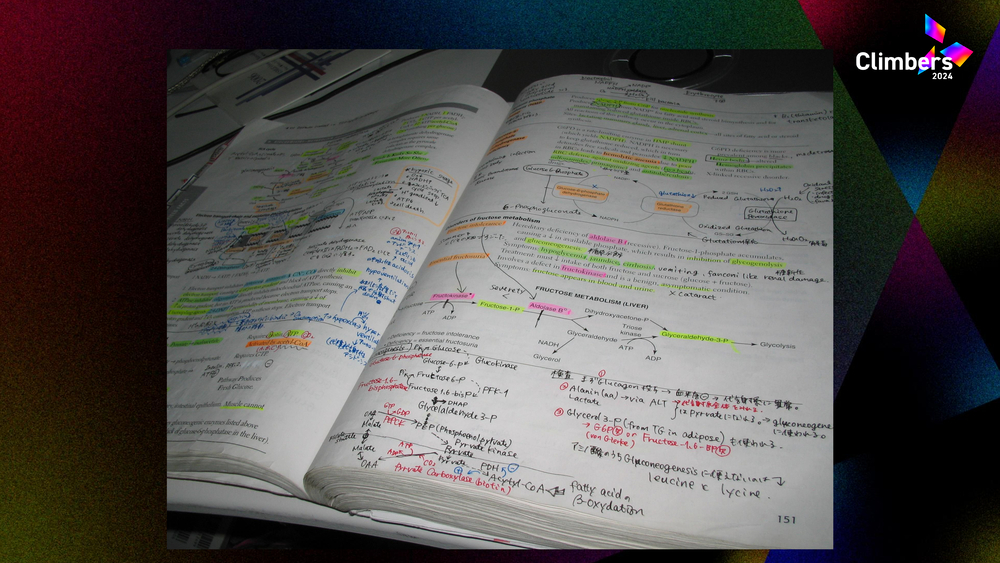

そこで決断はできたものの、実際そこからの道はすごく険しくて。外国人としてアメリカの医師国家試験に受かること、そして研修医として採用されることは、ものすごく大変でした。これは当時私が勉強していた時の教科書にも書き込んでいたものなんですが。

今だから言えることで恥ずかしいんですが、お風呂は4日に1回しか入らない。そしてトイレにも小さな机を置いて、とにかく勉強、勉強の生活でした。

たまに「倒れるほど勉強した」とか「血を吐くほど勉強した」ってフレーズが言われますけど、勉強して倒れたり血を吐くわけないだろうと思ってたら、倒れて血を吐いたんですよ。それぐらい、本当に大変なプロセスだったんですね。

そんなプロセスを経て、無事にイェール大学の研修医として採用されました。日本人として史上最年少でアメリカで臨床医をした記録はいまだに破られていないんですが。そこからも、まだまだ厳しい道は続いていたんですね。

ハラスメントを受けていた研修医時代

これは研修医の卒業式の時の話です。研修医として仕事を始めた時に、私は医学教育や高等教育を日本語で受けたため、言葉に苦しむことがもちろんありました。そして、他の研修医と比べても若かったこともあって、1人の指導医から目をつけられてしまったんです。

みんながいる場で、私が答えられなさそうな質問を、答えられなそうな難しい英語を使ってされたりして。そこで答えられなかったら、みんなの前で「ダメだね」ってフィードバックを受ける。こんなことを、1人の指導医の先生が繰り返しされていました。

その時期は、おそらく私の人生の中でかなりダークな時期のトップ10に入ります。自分でコントロールできない状況を感じていたんですね。でも、その時に私が思ったのは、指導医がいて、私は研修医であることは変わらない。そして、その人の私に対する思いや、私が英語をまだまだ学ばなければならないことは、コントロール下にないことかもしれない。

でも、コントロール下にない状況の中にも、コントロールが効くことがあると。それは何だろうと、私は考えました。一番単純なのは、それこそ勉強すること。日本人らしくコツコツ努力をして、患者さんと対話をすること。そしていい治療判断ができるようになること。知識を増やして、とにかくいい研修医として活動することがまず第一。そして、その時期に助けてくれた人たちに感謝をすること。

その中で、私は何が得意なんだろうと考えました。例えば、看護師さんとの人間関係を作ることが得意だから、そこでサポートを得ようと思ったり。「自分ができることは何なんだろう」と考えることで、その時期を乗り越えていた気がします。

そしてそれを乗り越えて、大学の研修医を卒業して、ハーバード大学の小児精神科の研修医となって、今の地位につくことができました。アカデミックハラスメントを受けていた時から10年以上経った今、振り返ってみて一番思い出すことを最後にお伝えして、このトークを終わらせていただきます。

ハラスメントを繰り返す指導医に言った言葉

その時、この指導医に私が抱えている思いを話すかどうか、実はすごく悩んだんですね。話すことでもっと悪くなるんじゃないか、何も変わらないんじゃないか、話すこと自体すごく緊張するとか、悩みに悩んだんですけれども。

とある場で、その指導医の先生と2人だけになる時があって、「何か質問ある?」って聞かれたんです。もしかしたらこれが状況を変えるきっかけなのかもしれない。ここのタイミングを逃したら、一生これを話すことはないかもしれないと思ったんです。

なのでその指導医の先生に、「私が研修医として成長しなければならないところがたくさんあるのはよくわかるし、海外からアメリカに来て、まだまだ学ばなけばならないことがたくさんあるのはわかる。そのような研修医を指導するもどかしさもわかるし、私はこれからも成長する努力を怠らないつもりです。

でも、そういったものを考え合わせても、先生の私に対する言動はパーソナルなものを感じる」って言ったんですね。個人的に私に嫌な思いを持ってるんじゃないかと。

「この関係は、研修医の私にとっては教育的であって、先生にとっては指導医として負担でありすぎないようなものであってほしいと思う。だからそのために私にできることがあったら教えてください」って言ったんです。

もちろんそこで、「(私に対して)嫌な思いがあるよ」なんて言えるわけないので、「そんなことないよ」って言われたんですけれども。そして、ちょっと残念な結果かもしれないんですけれども、そこからハラスメントは悪化してしまったんですね。

でも結果として悪化したとしても、異国から来てハラスメントを受け、いじめられている状況で、自分の尊厳を守るための言動ができたのは、いまだにすごく誇りを持っています。

自分の尊厳を守ることを優先していい

その例から考えると、みなさんも、もちろん結果が良い方向にいってほしいけれども、もし悪い方向にいったとしても、自分の尊厳を守ることを優先していい。そしてそのための言動の一歩を踏み出していい。

そして、それは一発勝負じゃないってことです。その時に私がやったことで悪化してしまったとしても、そのあとコツコツ努力を続けることで、私はイェール大学から良い評価を得て卒業することができ、ハーバードに移った。そしてその後もキャリアを築くことができた。これは一発勝負じゃない。

だから、その場その場で悲しいことがあっても、自分の尊厳を守るための言動は、やってもいい。そのメッセージで、私の今日のトークを終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

(会場拍手)