この内容をお届けしたのは、J-WAVEでオンエア中のコーナー「PLENUS RICE TO BE HERE」。放送日は2025年1月27日(月)〜30日(木)。同コーナーでは、独自の文化のなかで育まれてきた“日本ならではの知恵”を、山口さんが解説する。ここではその内容をテキストで紹介。

また、ポッドキャストでも過去のオンエアをアーカイブとして配信している。山口さんが実際に日光を訪れ、そこに暮らす人から聞いたエピソードの詳細が楽しめる。

・ポッドキャストページはコチラ

https://j-wave.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/8abd2939-44eb-41e6-9338-e20677f6ffa0/

海外からもたくさんの観光客が訪れる日光

栃木県の北西部に位置する日光市。世界遺産「日光の社寺」をはじめとする観光スポットが豊富で、いろは坂、華厳滝、中禅寺湖、戦場ヶ原などと雄大な自然の絶景が楽しめる。鬼怒川温泉をはじめとする温泉や、湯波・蕎麦などのグルメも味わうことができ、外国人にも人気の行楽地だ。

そんな日光には、ヨーロッパ、中国、東南アジアなど、ありとあらゆる国々から観光客が訪れています。アメリカ人からも人気で、有名雑誌『フォーブス』や旅行雑誌『コンデナスト・トラベラー』で特集記事が組まれたことが影響しているのでしょう。

|

|

|

|

山口:アメリカからたくさんの観光客がやってくる理由のひとつとして「ザ・リッツ・カールトン日光」の存在があるのではないでしょうか。アメリカのホテルチェーン「マリオット・インターナショナル」が、4〜5年前、オープンさせたのです。

僕は去年11月に2泊ほど、リッツ・カールトンに泊めていただきました。中禅寺湖を正面に見る、レイクビューのお部屋をご用意してくださって、白根山に初冠雪が観測されるような時期でした。日光での2日間は、自らの中にある不要なものを削ぎ落として、何が自分を生かしているのか、考えさせてくれるような時間だった気がします。

中禅寺湖に面したザ・リッツ・カールトンの温泉も最高です。

京都と日光で味わえる「ゆば」の違い

「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿も有名な日光東照宮。江戸幕府初代将軍である徳川家康を祀る神社としても多くの人に知られている。山口:日光東照宮に祀られている徳川家康の墓所に、お参りに行くことを「日光社参」と言います。家康は神格化され「東照大権現」として祀られているので、仏教と神道をどちらも兼ねた「社」。そこにお参りに行くので「日光社参」となっています。

本来の意味なら家康の命日である4月17日に墓所を参拝することが日光社参となりますが、今は日光に行くこと自体を日光社参と呼ぶ方もいらっしゃいます。「旅行に行く」とはまたちょっと異なり、「日光社参に行って参りました」と言うと、深みがあってカッコいい感じもしますね。ご利益をいただける感じがあるのではないでしょうか。

日光東照宮はインスタ映えするところがいっぱい!

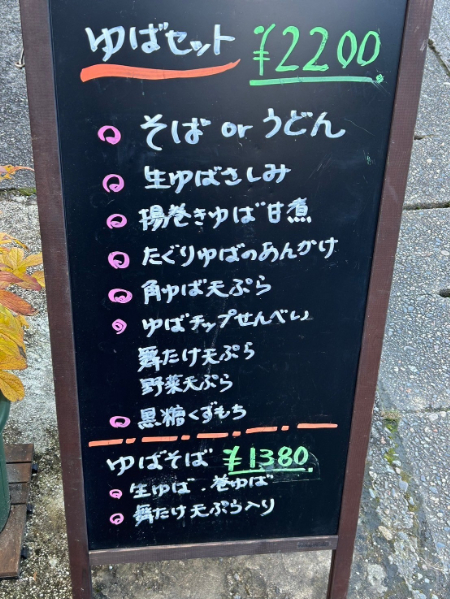

山口:“日光でいただきたいもの”といえば、ゆばですね。英語では「ゆば=tofu skin」と言います。言い得て妙だと思いますが、skinと聞くと、動物の皮か何かを食べている感じもするので、「tofu skin」とわざわざ訳すのではなく、ゆばを国際語として堂々と「ユーバーイーツ!」と言って欲しいものですね。

|

|

|

|

ゆばは豆乳を煮立てて、表面にできる薄い膜を掬い取って作ります。京都の湯葉の漢字には葉を使っています。作り方として膜を掬い取るときに、お箸で1重で引き上げていきます。そうすると1枚の葉のようなものができます。それに対し、日光の湯波は膜を二つ折りにして2重で引き上げます。それが波打っているように見えるんですね。

「湯葉」と「湯波」。漢字も作り方も違い、さらに食感も異なるようだ。

山口:日光の湯波は生地が厚いので、カリッと焼き上げて、パイのようにして提供するお店もあります。ゆばなので、ワサビをつけて食べてもおいしいです。しかし、せっかくパイ生地になっているので、中にあんこやクリームを入れて、スイーツとして食べてもおいしいと思います。

そんな風にいろんなことを考えつつ、日光の参道を歩いていたら、ワッフルを売っているお店があって、そこには若い人がたくさんいらっしゃいました。「湯波ワッフルなんてものもあればいいのにな」などと思いましたが、日光の湯波は健康にもいいですし、なによりおいしいです。乾燥したものもたくさん売っていますし、軽いので、お土産にもピッタリだと思います。

ゆばを素材にしたメニューが立ち並んでいました。

神の海老、金谷ホテルのプリン…絶品グルメたち

世界遺産「日光の社寺」の玄関ともいえる美しい橋「神橋(しんきょう)」。山口さんはそんな「神橋」を指し「インスタ映えする写真スポット」と話した。山口:日光の参道には、お土産屋さんが並んでいます。そこにあるクレープ屋さんでは、若い女性が行列を作ってらっしゃいましたが、僕はそれを横目に「神の橋『神橋』=木造朱塗りの橋」が架かるところへ。それを渡っていくと、日光東照宮に入ることができます。

|

|

|

|

そうすると、その2匹の蛇は、向こう岸へと渡っていき、その背から山菅(やますげ)が生えてきて、橋になったといいます。今年は巳年ですが、そんな蛇が作った橋を渡ると、お金持ちになるという御祈願が叶うかもしれませんね。

外国人観光客を魅了する日光、今もインバウンドの人でいっぱいです。

山口:1878年の明治11年、イギリス人の女性探検家・イザベラ・バードが日光金谷ホテルにいらっしゃっています。1905年には帝国ホテルを作った建築家のフランク・ロイド・ライト、1922年には理論物理学者のアルベルト・アインシュタイン、1937年には作家のヘレン・ケラーが滞在したことで有名になりました。

金谷ホテルの創業は1873年ですが、それよりも前にアメリカ人宣教医のヘボン博士が日光にやってきて「泊まるところがない」と困っていると、金谷善一郎という方が「うちに泊まればいいよ」と泊まらせたところから、金谷ホテルの歴史はスタートしました。

金谷善一郎は日光東照宮の楽人で笙(しょう)を演奏してらっしゃいました。そんな方が、横浜あたりからたくさんの外国人が日光にいらっしゃることを受けて「ホテルにしてしまえ」と金谷ホテルを作ったそうです。

山口さんは金谷ホテルも訪れて、そこで食事をとったそうだ。

山口:金谷ホテルはクラシックホテルなので、メインダイニングは入るだけでも「明治時代ってこんな感じだったのかな」と楽しめます。ディナーももちろんいいと思いますが、ランチがお得なので、ぜひ試してみてください。

昨年、僕が行ったときは「金谷ホテル150周年記念ランチコース」というものがありました。そのコースの中で、清滝養鱒場「プレミアムヤシオマス」の軽い燻製と「神の海老」のキャビア乗せをいただきました。神の海老というのは、TOREI(東洋冷蔵株式会社)が養殖するブランド海老なのだそうです。

タイショウエビのような見た目ですが、「バナメイエビ=神の海老」で、これを養殖している場所は、インドとエクアドルだそうです。綺麗な海の水を引き込んだところで養殖しているそうで、身はぷりっぷりです。そして普通のエビよりもアミノ酸が1.6倍ほど豊富だそうです。

金谷ホテルのディナールームは、春も秋も綺麗ですね。

山口:アミノ酸の量が多いということで、その海老はおいしいに決まっているんですけど、何がおいしさを引き立てているのかって考えてみると、きっと塩なんだと思います。どうやって養殖しているかは教えていただけませんでしたが、インドとエクアドルの塩の味に秘密があるのではないでしょうか。恐らくそれが、海老自体が持っているおいしさに繋がってくるのだと思います。日光でいただける神の海老。神様の海老と名前をつけられていると、それだけでありがたいと思いますが、実際にバナメイエビを味わうと本当においしく、ありがたいなと思いました。

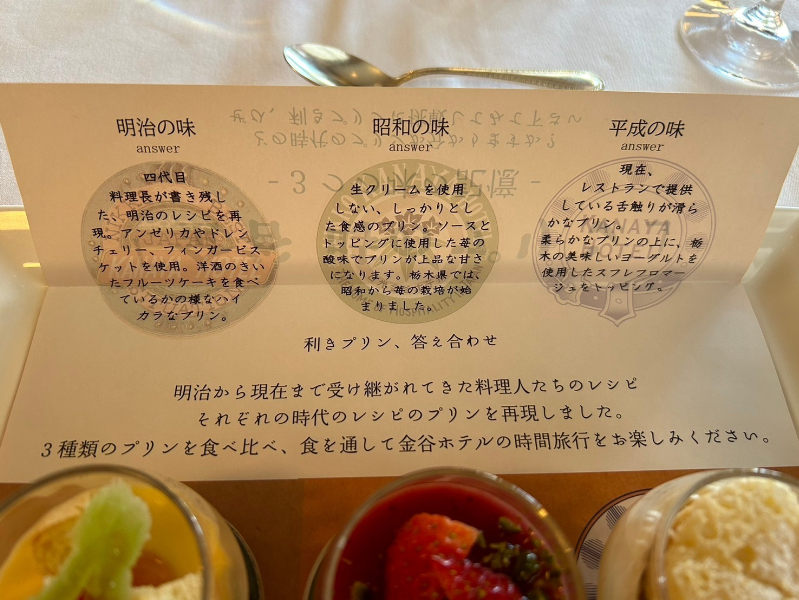

そして金谷ホテルでは、時代の異なる“3つのプリンの味”も楽しめるという。

山口:金谷ホテルには、明治・昭和・平成と、それぞれの時代のレシピを元に試行錯誤して再現されたプリンがあります。「どれが明治の味ですか?」といった具合に、ひとつひとつのプリンを味わうことができます。テーブルに提供されるときには、どの時代のものかはわからない仕様になっており、各時代を予想し、想像しながら楽しむことができるのです。

三つの時代の食べ比べで、それぞれの時代を味わえます。

(構成=中山洋平)