この内容をお届けしたのは、J-WAVEでオンエア中のコーナー「PLENUS RICE TO BE HERE」。放送日は2025年3月11日(火)〜14日(金)。同コーナーでは、独自の文化のなかで育まれてきた“日本ならではの知恵”を、山口さんが解説する。ここではその内容をテキストで紹介。

また、ポッドキャストでも過去のオンエアをアーカイブとして配信している。山口さんが実際に大阪を訪れ、そこに暮らす人から聞いたエピソードの詳細が楽しめる。

万博で盛り上がる大阪

本州の中心あたりに位置する大阪。面積は全国の都道府県の中で下から2番目の小ささだが、狭い面積の中にたくさんの人が生活していて、東京に次ぐ大都市として国際的にも知られている。都市部には高層ビルが立ち並ぶが、仁徳天皇陵古墳や応神天皇陵古墳など規模が大きな古墳をはじめとして、歴史的建造物も数多く残り、2025年には大阪・関西万博が開催されることで改めて注目が集まった。山口:1970年に千里丘陵で行われた日本万国博覧会(大阪万博)。今から55年前のことでした。当時の万博開催までを記録した『日本万国博』という映画が2時間53分にまとめられています。

ナレーションは石坂浩二さんと竹下典子さんという方です。DVDボックスも発売されています。ぜひ、あの頃の懐かしい大阪に思いを馳せてください。万博に入るまでに並んだという方もたくさんいらっしゃると思います。いい時代でしたよね。

通天閣やエキスポタワーを作った職人

山口さんはNHKが撮影した『ある人生 万博とび頭』という記録映画もオススメする。山口:当時はエキスポタワーというものがございました。太陽の塔ではございません。『ある人生 万博とび頭』は、エキスポタワーを建設するときに、リーダーを務めたとび職の嶋田雪雄さんの活躍を見事に描いた番組です。エキスポタワーの高さはなんと127メートルです。「どないしてこんなんを建てるねん」と当時の人たちは皆、思ったそうです。

嶋田さんはその現場を仕切られたんですね。ナレーションの竹下さんが「大阪の嶋田といえば、とびの世界では誰も知らぬものがいない親方である。仕事の厳しさと口の悪さでは誰にも引けを取らない。ぼやぼやしているとすぐそこらのものが飛んでくる」と話します。

|

|

|

|

山口:通天閣を建てられたときにも嶋田さんがとび頭をお務めになっていらっしゃったそうです。足の親指の2本が仕事をする上で命なのだそうです。細い丸いパイプの上を小走りで移動します。そうすることで両手は、自由自在に動くんですね。

「設計者は設計図だけ描いて、我々がこれを作るなんて、無理な話や……」と言いながら、命綱もつけないで、地上から100メートルも高いところでスタスタと動いていらっしゃるんです。高所恐怖症の僕なんか、10メートルのところでも足がすくんでしまうのに。

嶋田さんは「とび職というのは、大工さんや左官屋さんなど人が仕事をするための、道を作っていく仕事なんだ。誰も行けないところに道をかける仕事なんだ」と仰っています。そういうのを聞くと、「命をかけて仕事をしているんだな」と感じます。

(遥かに広がる大阪の街 あべのハルカスから 山口謠司)

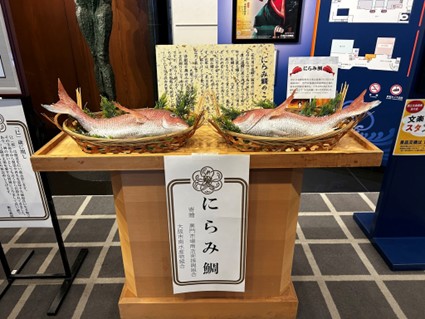

山口:いつでも、鯛の目玉だけ食べていれば元気なんですって。嶋田さんは1985年、82歳という年齢で亡くなってしまいましたが、エキスポタワーも2003年3月に解体されて、撤去されてしまっています。

<(5年ぶりに復活した「にらみ鯛」 山口謠司)/p>

たこ焼きはいつ、誰が発明した?

ここでトピックは、大阪の名物たこ焼きについて。山口:ところで丸い鯛の目玉、おいしいですけど、まんまるといえば、大阪ではたこ焼きですね。僕は「たこ焼道楽 わなか」でたこ焼きを食べてきましたが、中がトロッとしていて、おいしいです。

たこ焼きは江戸時代からあると思っていたら、発明されたのは1933年(昭和8年)なんですね。西成区玉出に今でもあるお店、会津屋さんのご主人・遠藤留吉さんが発明されたそうです。

わかなでたこ焼きが焼かれているところをずっと見ていましたが、職人さんは器用ですね。くるくる回して、上手に焼いていらっしゃいました。たこ焼きが最近、宇宙食になったのはご存知ですか? 今では缶詰も売っているそうです。

一度は観てほしい「文楽」

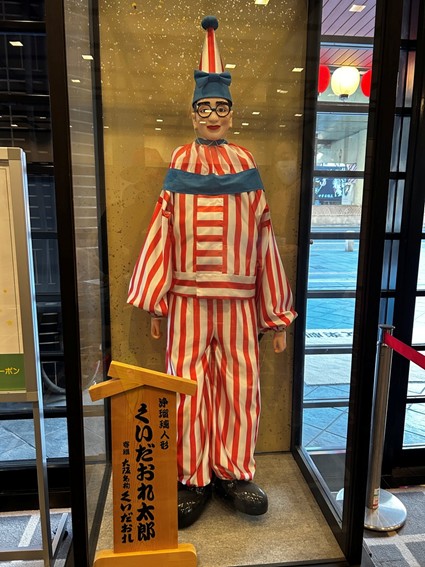

ノリのよさと笑いを大事にする大阪では、独自の娯楽や芸術が数多く根付いている。山口:大阪の国立文楽劇場に行ってきました。文楽は大阪が発祥であると言われています。この「文楽」という言葉は明治以降に使われるようになったもので、元々は「浄瑠璃」「人形浄瑠璃」などと呼ばれていたようですが、『人形浄瑠璃』を興行していた文楽座が有名で、文楽と簡単な名前になったと言われています。

大阪といえばなんばグランド花月にも行って大笑いしてきました。西川きよしさんや月亭八方さんはお話がお上手ですね。大笑いして、お腹が痛くなるくらいでした。新喜劇も観て、ほろりとさせられて、翌日は文楽へ。

文楽は江戸時代の言葉のなんともいえぬ抑揚、そして三味線の悲しい響きに酔ってきました。そして大阪の人は落語で笑わせて、新喜劇では最後にほろりとさせる。そういった人間の喜びや寂しさ・悲しさというものを見せてくれて、ときに感情を表に出していくことも大切だなと思いました。

山口さんはなんばグランド花月ではたこ焼きを食べながら観劇。国立文楽劇場では「文楽浪花寿司」をいただいたそうだ。

山口さんはなんばグランド花月ではたこ焼きを食べながら観劇。国立文楽劇場では「文楽浪花寿司」をいただいたそうだ。

山口:文楽浪花寿司は、一口サイズに切られた小さな押し寿司で、穴子、サーモン、鯖、カニ、とろろ昆布、卵に鯛などが具材です。小さく可愛く真四角に切られたお寿司が箱の中に並んでいます。幕間にパクッと一口ずつ食べるのにはちょうどいい大きさです。

『人形浄瑠璃』を見たことがないという方は多いのではと思います。慣れてない人には2時間の興行は長過ぎるかと思いますが、1時間で帰ってもいいので、ぜひ観に行ってください。物語の語り手「太夫」さんが話される言葉はすべて電光掲示板に表示されるので、なんとなく聴いて、言葉を見ていると理解できます。言葉の感情、優しさ、恨み、悲しさ……そういったものが太夫の言葉と三味線の音に乗っていくんですね。

舞台には人形1体を3人で操る人形遣いが上がる。

山口:近松門左衛門の『曽根崎心中』道行。本当にどうしようもない男が、身分の高い綺麗な女性と恋仲になります。この世ではその恋は叶いません。ならばいっそ死んで、あの世で添いましょうと心中するんです。

バカな話だと思う方もいるでしょうが、このどうしようもない主人公の男が、曽根崎の森に心中に行くというときに、少しずつ背筋が伸びていくんです。そして、いよいよ死ぬというときに、立派な男に生まれ変わっている。

これは人間が演じたら絶対にできないことだと思います。人形の背筋がどんどん伸びて、大きな男になって死んでいく。これは見事なものでした。三島由紀夫は今年生誕100周年を迎えましたが、三島の文学を理解するには、特に『曽根崎心中』を見に行かれるといいと思います。

『曽根崎心中』の道行は心中することであの世で添い遂げること、美しい日本と一緒に自分は心中するという三島の意思と重なっています。そういう三島の文学を理解しようとするために、文楽を見に行くのも楽しいかもしれません。

文楽浪花寿司を食べながら『人形浄瑠璃』を観て、文楽劇場の外に出れば、難波の空に一皮剥けた自分の姿を発見できるのではないでしょうか。

(くいだおれ太郎も文楽になる!これが大阪! 山口謠司)

山口さんも関わる「観光学」とは?

『PLENUS RICE TO BE HERE』で日本各地の魅力を伝える山口さんは、宝塚医療大学・観光学部で授業を持っている。今回の滞在中に宿泊した「ザ・リッツ・カールトン大阪」には、山口さんが関わる学生が、奨学金をもらいながらアルバイトをしているという縁があるそうだ。大阪以外にも、沖縄の宮古島や石川県の加賀を勉学の地に選ぶことができるそうだ。日本ではあまり聞き慣れない「観光学」について山口さんはこう解説する。

(ザ・リッツ・カールトン大阪からの風景 山口謠司)

|

|

|

|

(構成=中山洋平)