個人のWillと組織のWillが同化していることも

村上静香氏(以下、村上):じゃあ大川さん、お願いしていいですか。

大川陽介氏(以下、大川):僕も簡単にご紹介させていただきたいなと思います。ローンディールの大川と申します。今回、『Will「キャリアの羅針盤」の見つけ方』というタイトルで本を出させていただいております。

自己紹介で簡単に背景からお伝えすると、僕はもともと富士ゼロックスという大企業に14年ぐらい勤めていました。ゼロックスは、実は営業が強い会社で有名だったりもするんです。

僕はシステムエンジニアとして入っていましたが、ソリューション営業や販売会社に出向している時期もあったので、実は僕のキャリアの中でも営業的なキャリアはすごく活きてるなぁという実感もあったりします。

|

|

|

|

真ん中に「ONE JAPAN」と書いています。ここは会社ではないんですが、有志の活動ということで、会社の外で思いやWillのある人たちが集まって、何かアクションをしてこうぜという活動をしておりました。

その中で、縁あって今のローンディールという会社に入りました。大企業からスタートアップに人をレンタル移籍というかたちで送り込んで、未知に飛び込むことで武者修行をして、戻って元の会社を変革していくという研修をやっています。

今回はWillというテーマで(書籍を)書かせていただいておりますが、1つの例えで言うと、羅針盤や方位磁石みたいなもののことを言っています。要は「自分がどっちに進むかを自分で決めるためのツールが大事だよね」という話なんですが、これってけっこう難しいんですよね。

自分にはWillがあるとすごく思っていても、会社のWillの中に同化しちゃっていることが、ままあるんじゃないかなと思います。

|

|

|

|

僕もゼロックスの「知の創造と活用をすすめる」云々みたいなビジョンにきれいに染まっていて、会社にとってはビジョンが浸透したすごくいい人材だったんだけれども、「本当に自分がやりたいことは何なのか?」と、モヤモヤして仕事をしていたところがあるかなと思います。

まずは「自分が純粋にやりたいこと」から考える

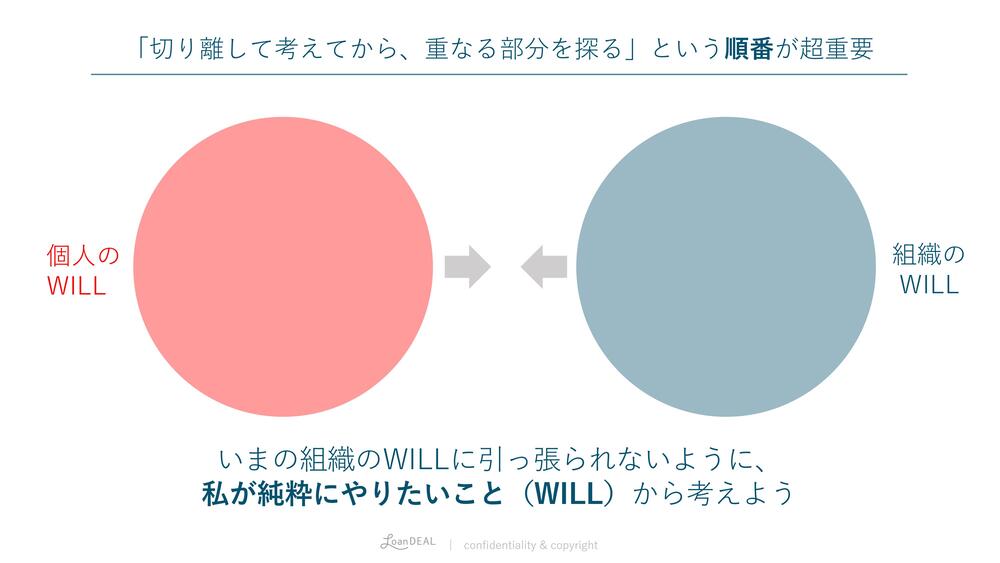

大川:なのでここからは、Willを考えるポイントを何点かご紹介したいと思います。1個目は、まず切り離すこと。個人のWillと組織のWillを切り離してから、後から重ねる部分を探っていくという順番がけっこう大事です。

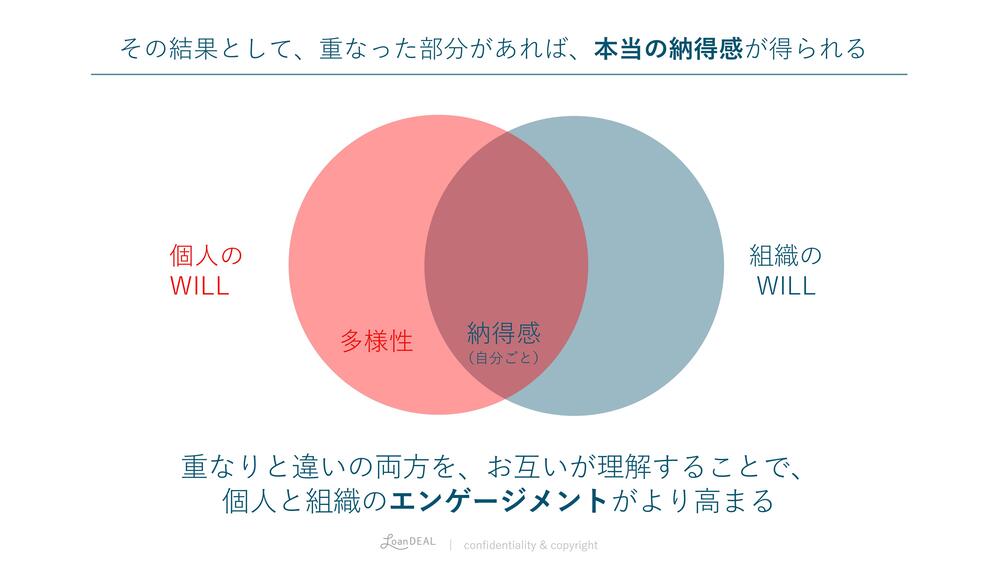

どうしても今の組織に引っ張られちゃうんですよ。自分がやってることは楽しいし、正しいと思っているんだけど、「自分が純粋にやりたいことって何なんだろう?」ということを意識して考えるのがすごく大事。結果として、後で(個人のWillと組織のWillが)重なった部分は、もちろん納得感があるところですよね。

|

|

|

|

一方で、実は違っている部分もありますが、これも多様性の源泉だったりします。ここも含めて、会社側が知っていること・理解していることで、実は個と組織のエンゲージメントが高まるよというポイントが1個あるんじゃないかなと思っています。

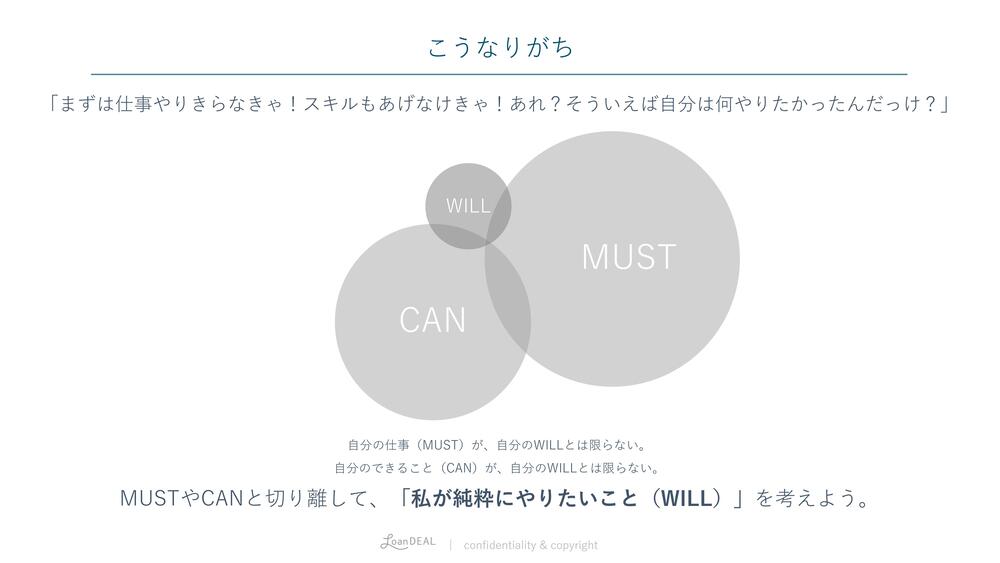

もう1個、今回のテーマに近いところかなと思いますが、Willを考える時に同時にMustとCanも出てきますよね。やりたいことのWillと、できることのCanと、やらねばいけないMust。ここの重なりをいかに作っていくかというのがキャリアデザインだよね、なんて言われてるかなと思います。ただ、けっこうこの図(Must>Can>Will)のようになりがちじゃないですか?

会社に入ってすぐは「仕事をやらなきゃ」と思って、Mustを一生懸命やる。仕事を一生懸命がんばればできることも増えるし、評価も上がっていくので、MustとCanがどんどん増えていくんですよね。だけど、例えば10年ぐらい経って、「あれ。自分は何をやりたかったんだっけな?」と、ふと気づく。相対的にWillがちっちゃくなっちゃうことがありました。

実はこれ、「Willがない」って困ってる人にとってはすごくいいアプローチなんですよね。目の前の仕事をひたすらやったら、いつか運命のWillに出会える可能性がある。だけど、そうとは限らないということをここではお伝えしたくて。

自分のやっている仕事が自分のWillとは限らないし、特に自分ができるCanが自分のWillとは限らないというのがポイントかなと思います。なのでWillを考える時には、MustとCanをあえて切り離して、「本当にやりたいことって何だろう?」と考えるのもすごく大事なアプローチです。

ブレない軸を探そうとすると、結果的に動けない

大川:僕が1つ提案をしたいことで、今日は特にWillという視点から対談していきたいんですが、Willを先に強くしていくというアプローチもすごく大事です。「やりたい」というWillの気持ちが強ければ強いほど、能力(Can)は早く伸びますし、やりたくてできる人がいたら、そこには仕事をアサイン(Must)しますよね。これは非常に合理的な判断だと思います。

Willを先に強くしていくことで、自分で選択して生きる可能性が上がっていくわけですから、自己決定による幸福感が増していくというのも、Willを先に強くしていくアプローチのメリットなんじゃないかなと思っています。

ただ、意外とWillで勘違いしがちなところがあって。ここでお伝えしたいのは、Willは変わるということです。自分だけの北極星の位置は、やっぱり常に変わっていくんですよね。これの何が罠かというと、僕自身もはまっていたのが、「ブレない軸を持っていないと恥ずかしい、動けない」と思ってたんですね。

「ブレない軸を探す」というアプローチをしていたんですが、結果的に動けない。だけど、Willって変わるものだということに気づいた時に、ふわっと気持ちが変わって動けるようになったんですよね。だって、Willなんて価値観だから絶対に変わるんですよ。インドへ行ったら価値観が変わるように、絶対に変わります。

だからこそ、「Will(仮)」というベータ版を作って、さっそく動き出していくことが一番のコツだと考えています。

「あなたは何をしたいのか?」と、問い詰められるしんどさ

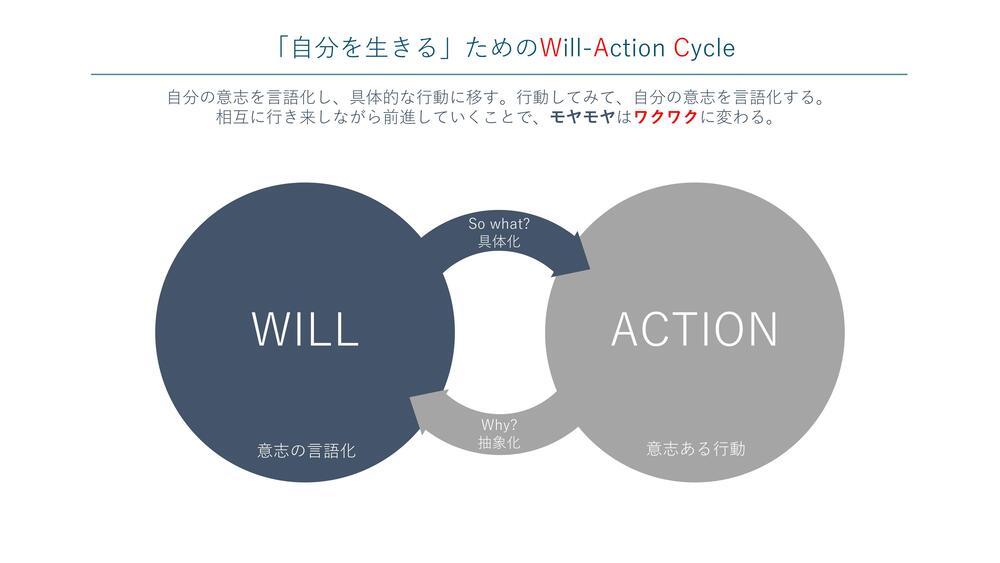

大川:これを整理して、「自分を生きるためのWill-Action Cycle」なんていう表現の仕方をしています。

Willが大事という話を今日もしていますが、実はWillだけじゃなくて、同時にアクションも考えていかないと効果は薄いんですよね。Willは、作って額に飾ってニヤニヤするためのものではなくて、あくまでもアクションをするために必要なポイントかなと思ってます。なので、Willを持って、要は意志を持って動くことが大事です。

意志を持って動くと、「これってどうだったのかな?」「何のためにやったのかな?」「本当にやりたいことなのかな?」という感じで、またWillをアップデートをしていくことになりますよね。これを回していくことがすごく大事です。

さっき「営業の大量行動をする」なんて話がありましたが、何も考えずに動くということではなくて、意志を持って動くということには大きな違いがあるんじゃないかなと思っています。

今回、僕は本でWillというテーマを扱ったんですが、この書籍の中で一番伝えたいのは「Willをどうやって発掘していくか」という具体的な方法を明らかにしたくて本にしています。

まず最初に、この方法のNGのパターンを言うとこれなんです。「何をしたいのか?」ってひたすら問い詰めることですよね。さっき「努力すれば売れる」みたいな話もありましたが、結局これに関してもガンバリズムの罠がありそうです。

とりあえず「何したいの?」「何したいの?」って1万回言う、みたいな。これ、言われる側はしんどいですよね。Willを持ってる側は言われたらありがたいねって感じになるんですが、「いやいや、ちょっとまだわからないです」って言われたらすごくしんどいので。

最近は「Willハラスメント」なんて言葉が出てきていますが、やっぱり(Willを)聞き続けられるとしんどいんですよ。とはいえ自分が何をしたいのかってすごく大事ですよね。自分の時代もそうですし、自分の子どもたちの世代も「何をして生きるのか」にちゃんと向き合うことが大事です。

Willを言語化するためのフレームワーク

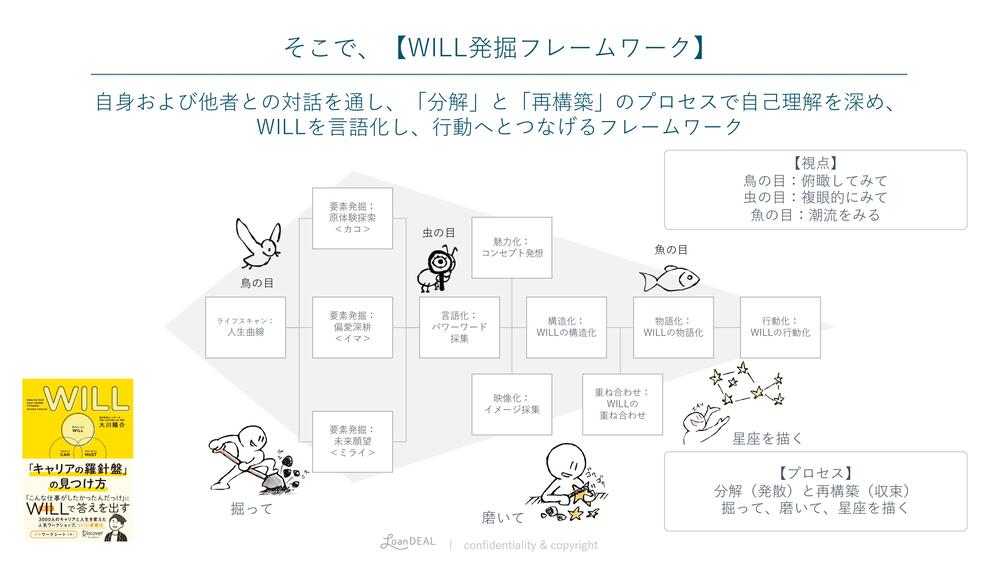

大川:その手段として、「Will発掘フレームワーク」というものをご紹介をしています。「何をしたいのか?」という質問を1個だけ繰り返すんじゃなくて、その問いを分解して再構築していくんです。

「どんな人生だった?」「どんな原体験があった?」「どういうことが好きなの? なんで好きなの?」「AとBの言葉の関係性ってどういうことなの? 結局、それをもって何するの?」とか。そういう問いを使って、ばらして組み立てていくということを書籍の中ではご紹介をしています。

このワークシート自体は書籍の別冊で取れるようになってますし、PDFもダウンロードできるようになってますので、ぜひ使ってみていただきたいなと思います。

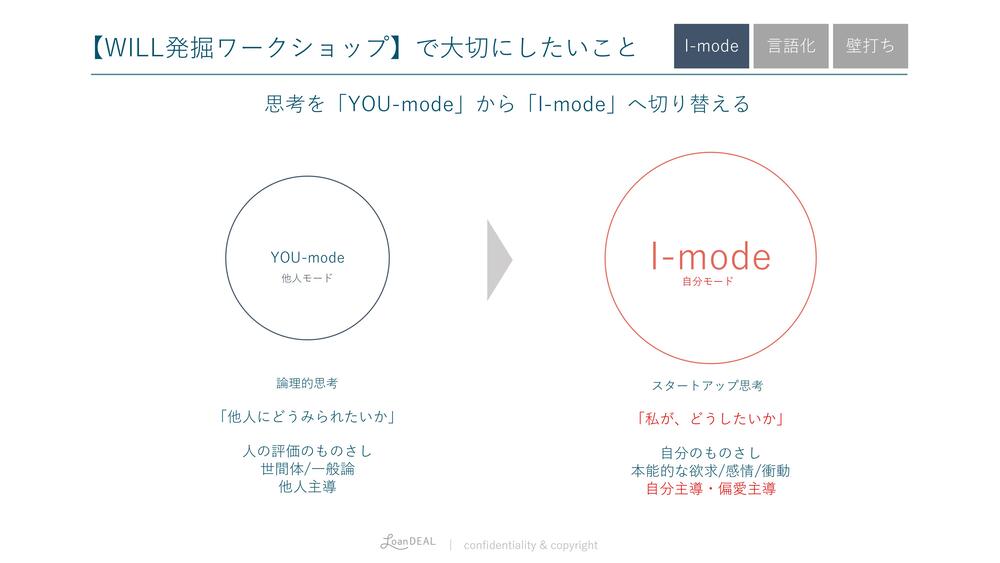

最後に、Willを考える際のポイントも3点だけ簡単にご紹介をしておきたいと思います。1点目は、Willって自分のことなので、自分モードで考えようという話をあえてしています。

これをしないと、どうしても「誰かに褒められたい」という他者思考や、一般の物差しの中で自分がどうなりたいかをついつい考えちゃうんです。いやいや。誰から褒められなくても、自分で自分を褒められること、欲求や衝動って何? ということを意識して考えるのが1点目。

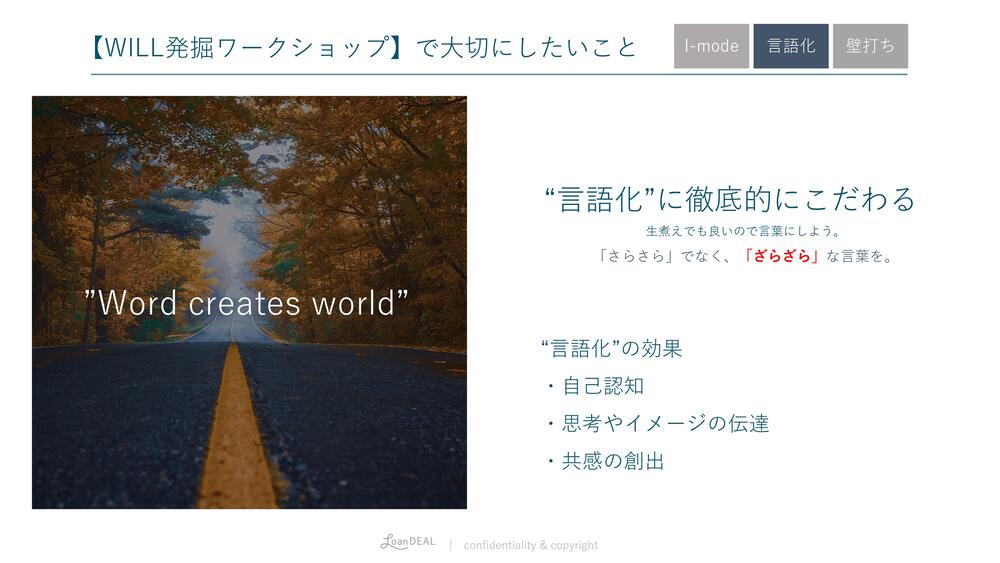

2点目は言葉にすることです。「言葉が世界を作る」と言うぐらい言葉って力強いんですが、おそらく僕も含めて95パーセントの人が言語化って苦手だと思うんです。生煮えでもいいから言葉にするということを意識してほしいなと思っています。

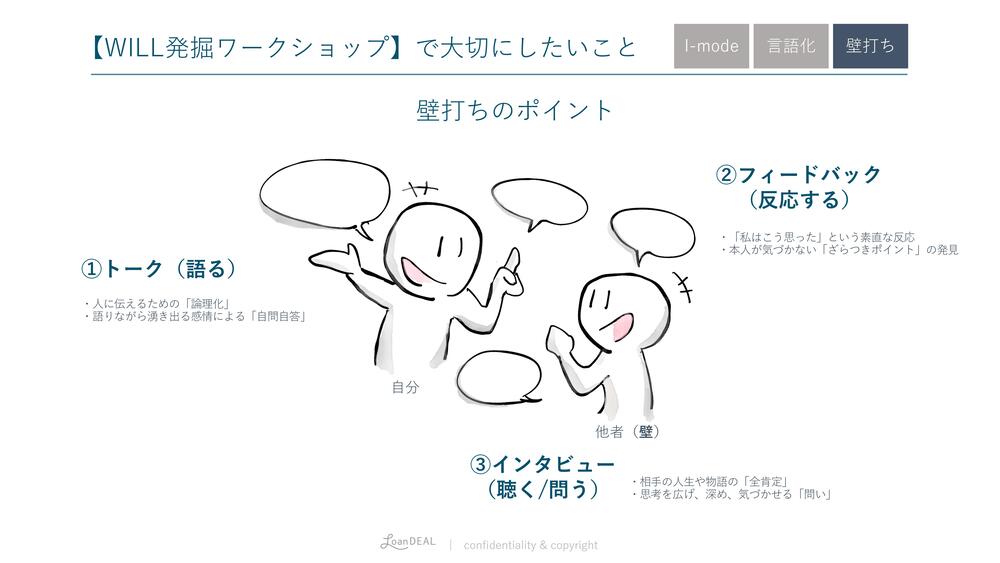

そして3点目。「壁打ち」という言い方をしてるんですが、自分1人で考えるのってけっこうしんどいんですよ。おそらく、できても50パーセントぐらいの仕上がりにしかならないので、ちゃんとこれを人に語る。そこでもらったフィードバックから、もう1回アップデートし続けることが大事かなと思っています。

自分で考えるだけじゃなくて、人に語ってフィードバックをもらいながら、Willを言語化をしてアクションにつなげていく。そんなことを書籍の中でも詳しく書いておりますので、ぜひご参照いただければなと思います。ということで、私からは以上です。

村上:ありがとうございます。

「Will先行型」と「Can先行型」

村上:高橋さんと大川さんの書籍の内容は、それぞれちょっと対極にあるような感じもしました。高橋さん、大川さんのWillの話を聞いてコメントもちょっと入れてくださってましたが、印象に残ったところってあったんですか?

高橋浩一氏(以下、高橋):僕はもともとWill人間というか、25歳の時に起業しているので、自分がこうしたいとかやりたいっていう衝動を我慢できないタイプなんですね。

村上:そうなんですか(笑)?

高橋:逆に、Willから始まってぶつかることがリアルにあったので、Canを伸ばすことで無理くり現実に間に合わせるみたいな。だから、あれこれ考える前に「まずは会社を作ろう。あれ、営業ってどうやるんだっけ?」みたいな順序になっちゃって。

(一同笑)

高橋:Willとは、わりと自分の人生の中でずっとあるものです。でも、大川さんがおっしゃったように、自分の中だけだとやっぱりわからないので、人と話してわかることが多いなって思いますね。

大川:おもしろいですね。本当に人のタイプが違うなというところで言うと、それこそ僕は20代で大企業に就職をしたので、「Willなんて喋んな」みたいな空気が若干あるんですよ。Willなんか語ってる前に、早く一人前になれっていうのがあるので。

MustとCanをいかに伸ばすかということを20代ですごくやっていたからこそ、「結局、自分は何をしたかったのかな?」って悩んで。その反動で、今はWillっぽく生きちゃってるっていうのもあったりして。今日の視聴者の方も、少なくともどっちかのパターンに分けられそうで、おもしろいなぁなんて思いました。

村上:確かに。「Will先行型」と「Can先行型」みたいなことなんですかね。