ハラスメントにならず、部下のやりたいことを聞き出すコツ

村上静香氏(以下、村上):ここまではご自分のWillやCanへの向き合い方のお話だったと思うんですが、事前の質問の中では、部下やチームの方へのWill・Canの促し方のご質問もいただいています。そのあたりってどうですか?

高橋浩一氏(以下、高橋):さっき「Willハラ(Willハラスメント)」という言葉がありましたが、上司が部下に「何をやりたいの?」と聞くのって、とっても難しいと思うんですよね。

自分だったらどう聞いてるかと言うと、一緒にカレンダーを見て、例えば「先週、一番楽しかったのってどのイベントでしたか? なんで楽しいと思ったんですか?」という感じで、事実から入っていく。

「今ってやりたいことをやれてますか?」「本来やりたいことは何ですか?」と聞いて、もし相手の心の中に「自分のWillと組織のWillが一致しなかったらどうしよう」という葛藤が生まれてしまうと、いろんな意味でやりづらいなって思っちゃうんです。

|

|

|

|

村上:「どこまでを掘り下げて、やりたいことは何なのか」みたいなところを聞くという、さっきの話ともちょっとつながってきますね。

大川陽介氏(以下、大川):そうなんですよ。具体から聞くのは僕もすごく賛成ですね。具体的な事象をたくさん聞いて、その共通点は何なのかっていうのを、本当は本人が抽象化できればいいんですけど。

上司側から「これってそういうこと? こういうことをやりたいんだ?」という話をすると、「ああ、そうかもしれません」もあるし、「いや。ちょっとニュアンスが違うんですよね」みたいな話になって、本人が考えてくれるきっかけにはすごくなりそうだなと思いますね。

個人の成長、組織のパフォーマンス向上を両立するには

高橋:あと、Mustに追い込まれて、それを考える余裕がありませんっていうのはけっこうあって。「心の余裕がないから、そこに思い至りません」とかもやっぱりあるじゃないですか。

村上:そういう時はどうされるんですか? Mustだけの状態というのは、あんまり良い状態ではないとお二人は捉えてるんですか?

|

|

|

|

高橋:Mustだけがというよりは、あっちこっち触れたりしながら、トータルで見るとバランスが取れてるものだと思います。Mustに触れること自体は悪いことじゃないと思うんですが、それ以外の選択肢が狭まっちゃうとけっこう危険だなって。

Canについて1つ大きな効用があるなと思うのは、「何かができる」って、ある種の交渉力じゃないですか。交渉力があるとWillの幅が増えると思うんですよね。

村上:今、大川さんが何か(資料)を出していますね。

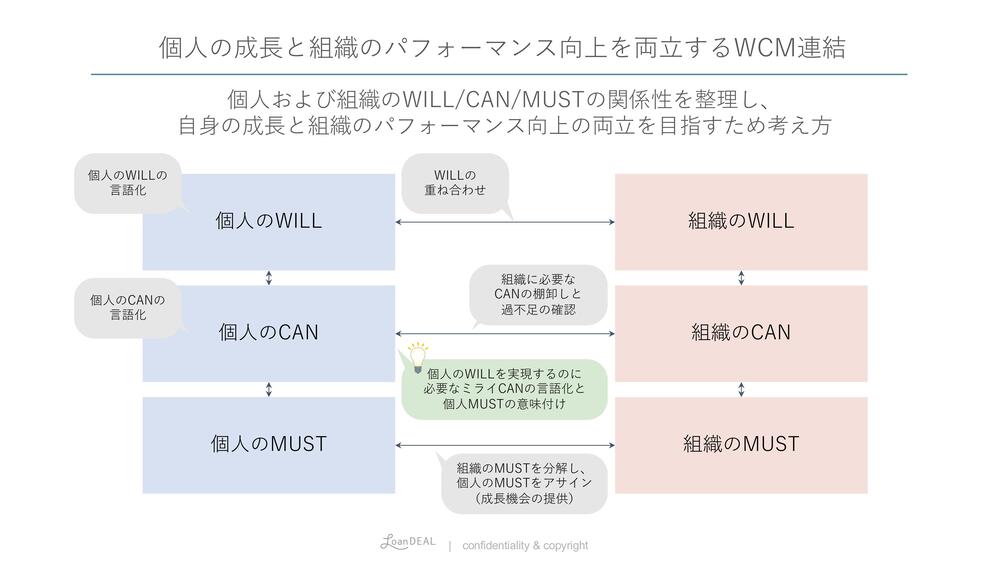

大川:ちょっと僕もいいですか? 僕もけっこうWillの話をしていて、結局個人のパフォーマンスも大事なんですが、それがどう組織のパフォーマンスにつながるかってすごく大事だなと思っていて。

|

|

|

|

左側が個人のWillとCanとMust、右側が組織のWill・Can・Mustになっているんですが、Willの話だけをするんじゃなくて、この6ヶ所の要素をちゃんと言語化できているかな? とか。

あとは、その関係性。先ほどWillの重なりの話をしましたけど、実はそれだけじゃなくて。Canの重なりとか、組織の仕事がどういう意味で分解されて自分に期待されているのかなとか、それぞれの要素を押さえるのはけっこう大事だなと思っていました。

「Must」は、未来の選択肢を増やすための重要な要素

大川:あと、今まさに高橋さんが言ってくださったように、Canはのりしろとしてすごく大事だなと思っていて。「やりたいこと」と「仕事を」ダイレクトでつなぐって、すごく難しいじゃないですか。地域貢献したいのに、コピー機を売ってこいって言われてもつながらない。

だから、「営業をやることで、信頼関係を作る力が得られるよね」「大胆な提案ができるようになるよね」とか、上司がCanでWillとMustをつないであげるというのは大事な論点なんだろうなと思っていたりしたので、(資料を)映させていただきました。

村上:高橋さん、今のをご覧になってどうですか?

高橋:今日はWillとCanが話題に出ますけど、やはりWillを切り離すことが大事で、Canはある種の交渉力です。あともう1つ、Mustは味方を増やすという意味ですごく大事だなと思っています。

大川:なるほど。

高橋:例えば、責任感を持って人に対して貢献しようという人には、その人を応援しようという人も増えるじゃないですか。逆に言うと、Mustがぜんぜんない人がWillだけ言っても、みんな白い目で見るというか、「好き勝手言っているね」となる。

村上:(笑)。

大川:そうそう。

高橋:そういう意味では、Mustをちゃんとやっている蓄積というのは、未来のWillを実現する時の仲間や助けの力なので、すごく大事な要素だなと思うんですよね。そういうふうに見ないと、どうしてもMustって「自分を追い込む」とか「自分を消耗させるもの」って見がちなんだけど、意外と未来の選択肢を広げてくれる大事な要素だなと思いますね。

大川:本当にそうなんですよね。

高橋氏が飲み会の幹事を積極的にやる理由

大川:「与えられたから、仕方がないからやらなきゃいけない」というニュアンスになっちゃうとすごく苦しいんですが、いかに意味付けをできるかですよね。「自分にとっても、会社にとっても、すげぇ意味あるじゃん」という会話ができるのが一番いいなと思いました。

高橋:ぜんぜんあれなんですけど、僕、飲み会の幹事をすごくやるんですよ。

大川・村上:(笑)。

高橋:幹事、めちゃくちゃやるんです。なんでかと言うと、例えば人との新しいつながりや機会ができた時に、日程調整とかぶっちゃけ面倒くさいし、みんなやりたがらないじゃないですか。

その時に、「自分が一番若造だし、今いる人たちに比べるとぜんぜん立場も低いし」というふうになって、Mustの場合だと「調整をやります」「議事録を取ります」とかでもいいんですが、それをちゃんとやることで、ある種自分の居場所を作ってくれるというか。

もうちょっと発想を広げて考えると、会社の仕事をちゃんとやるっていうだけでものすごく貴重で、やはりその人は応援されると思うんですよね。

大川:本当にそう思う。やっぱり切り離しがちなんですよね。ついつい「公私」とか、余計なこととか、「何のためにやるの?」ということを他者に求める。意味は自分で設定していったほうがハッピーだなというのは思いますね。

村上:確かに。今おっしゃっていたみたいに、WillとCanとMustをそれぞれ別々に整理しようとするからこ混乱しがちなんですが、時間軸も含めて幅を持たせながら自分の中で握っていくといいのかなと、お二人の話からすごく感じております。

キャリアの中で起きがちな「曖昧な状況」との向き合い方

村上:ちなみにちょっとさかのぼるんですが、質問で「May(かもしれない)」という曖昧さの志向性の質問をいただいています。曖昧な状況ってキャリアの中でも起きがちかなとも思うんですが、こういう時にどんなふうに向き合っているとか、どうしているとかってあります?

大川:「May(かもしれない)」は、僕は「Will(仮)」と言うんですが、Willってどうせ変わるので、暫定版を持って動こうぜというのがポイントだと思うんですね。

「もしかしたら僕はこれかもしれない」と思ったら、それに従ってとりあえず動いてみる。それでMayがだんだんクッキリしてくる、Willになってくる、みたいな感じになるんじゃないかなと思います。

高橋:僕は35歳までは、「ムダなことをしたくない」という思考がすごく強かったんですが、逆に35歳を過ぎたあたりから、「一見するとムダに思えることこそ、すごく大事なんじゃないか?」というふうに思うようになって。そういうのをつなげていかないと、ジャンプがないじゃないですか。だから、Mayはめっちゃ大事というか。

例えば僕は本屋さんをやっているんですが、なんで本屋さんをやるのかと言うと、たまたま夏休みに軽井沢へ行った時に本屋カフェみたいなのがあって。一番お客さんがいない時間帯にそこに入っちゃって、「誰もお客さんがいないな。だったら自分が本屋をやってもいいかも」みたいな(笑)。

村上:(笑)。

大川:「だったら」(笑)?

高橋:Mayですけどね。ただ、その後はWillで、勢いで戻ってからすぐに物件を探しに行っちゃうあたりが。

村上:衝動が(笑)。

高橋:うん。Will人間なので。

大川:衝動をもとに動けるのがすごいですね。

村上:それは、なんとなくの可能性みたいな感じでスタートしてみて、今は高橋さんのお仕事や本業と何かいいジャンプにつながっているんですか?

高橋:あえて、あんまり無理くりいいかたちでつなげようとはしないようにはしています。だから、なるべくMayのまま置いておきたい。

村上:なるほど。

高橋:だから、Will・Can・MustにMayも加えましょうと言いたいぐらい、わりと関係ないことって大事だなと思っています。

大川:なるほど。

村上:おもしろいですね。

「かもしれない」という選択肢を残しておく

村上:大川さんも、Mayみたいなところはありますか?

大川:Willのポートフォリオみたいなものはあるなと思っていて。「自分がしたいの? したくないの?」とか、どうしても自分の本業を中心に考えちゃうんですが、書店を作るというのは、本業と違うところで「じゃあ、自分のWillは外で好きにやってしまおう」みたいな。

副業とかもそうですが、自分が全体的に何をやりたいのかというところに対して、「あそこではWillを実現して、こっちはCanを取って、こっちはMustをやろう」とか。そういうバランスを取っていく中にMayという考え方があることで、けっこう動きやすくなりそうだなとは思いましたね。選択しやすそうというか。

村上:うんうん、Mayは新しい概念ですね。これからもっと入ってきそうな気がしますね。先ほどもあったみたいに、いろんなことにトライしやすくなった今だからこそ、「かもしれない」を残しておくというのは新しいアイデアだなと思いました。なんだかんだで、あっという間に間もなく時間です(笑)。

高橋:そうですね(笑)。

村上:もしご質問がある方がいたら、チャットに書いていただければと思います。

「営業職」と「営業力」の違い

大川:(質問で)事前にあったのは営業のキャリアみたいなところで、高橋さんのご意見も聞いてみたいなと思います。僕自身も営業をやっていて、今は人材のコーチングに近いところをやっていますが、「あの時のCanが質問力にすげぇつながってるな」って、本(『営業の科学』)を読みながらすごく思ったんですよ。

「俺がこれをやっているのは、営業をやっていたから自然にやっているんだ」みたいなものが言語化された感覚があって。あと、ゼロックスでは営業の人は一生営業をする人がけっこう多かったんですが、そのあたりを少し聞きたいですね。

高橋:僕は「営業職」と「営業力」をちゃんと区別して考えていて。「営業」という文脈で使う時、たぶん多くの人は「営業職」という感じでおっしゃっていると思うんですが、営業力って一生モノじゃないですか。営業力がちゃんとあったら一生困らないとまで言うと言い過ぎなんだけど、人に動いてもらう力ってすごく大事ですよね。

だから、今営業職に就いていて、それで悩まれている方は、自分の営業力をちゃんと世の中に通じるレベルに高めることさえやっておけば、そこから先はいかようにでも選択肢は広がるし、人が放っておかないと思うんですね。

大川:むしろそこを切り分けるというのもおもしろいですね。僕も今、どうしても仕事で考えていましたけど、「営業力」はいいですね。

1人で悶々と悩むより、他人と話して壁打ちをする

村上:もう1個だけ。「今はCanを気合・根性で伸ばしている感じですが、ここからどうやってWillにつなげればよいのか、どうしてもイメージできません」というご質問もいただいています。これは高橋さんがいいですかね?

高橋:「気合い・根性派」としてはですね……(笑)。

村上:(笑)。

高橋:先ほど大川さんが「他人の存在」とおっしゃっていましたが、結局は他人の存在だなと思っていて。例えば、家族とか。うちの奥さんともしょっちゅう話をするし、独身の時はけっこう友だちと話していて。

自分で考えると悶々としてしまうから、自分と近い存在の人に助けてもらうとか、自分と近い存在の人からフィードバックをもらう。先ほど大川さんのフィードバックの話がありましたけれども、やはり他人の存在がものすごく大きいと思いますね。

村上:ありがとうございます。

大川:僕もそう思う。大賛成です。気持ちをひたすら人に語ってみて、「気持ちいい」とか「あー。俺、うそっぽいな」みたいな自問自答を繰り返していく。人を壁にして、壁打ちしながら自問自答していくと、イメージの輪郭が見えてくるかなと思いました。

村上:まだまだ話せそうなところなんですが、あっという間に時間になりました。今日は高橋さんの「ガンバリズムに陥らない」という話からスタートして、Willを切り離すとか、Will・Can・Mustを別々に考えるんじゃなくてつないでいくとか、Mayが大事だよねという観点からキャリアについてお話をしてまいりました。

大川氏・高橋氏が送るメッセージ

村上:よければ最後にお二人から、一言ずつ視聴者の方にメッセージをいただいてもいいですか? じゃあ、大川さんからいきますか。

大川:今日は視聴いただきまして、ありがとうございました。僕は今、Willという切り口のテーマをやっていますが、本業は大企業からベンチャーに人を送り込んで、Willだけじゃなくてアクションをするところまでをやっています。そこのあたりで動きたいなと思った人は、またご相談いただければなと思っていたりします。

村上:ありがとうございます。じゃあ高橋さん、お願いします。

高橋:まず、今日は本当に貴重なお時間をご一緒させていただいて、ありがとうございます。なぜ本を書いたりいろいろな活動しているのかと言うと、仕事を楽しいと思える人が増えたらいいなというのが根底にあります。

行き詰まっている時に、選択肢が増えるための光となれたなと思います。これからも継続的にいろいろ発信していきますので、お付き合いいただけたらと思います。本当に今日はありがとうございました。

村上:みなさん、今日はありがとうございました。こちらの2冊の著者のお二人にいろいろ聞いてまいりましたが、こちらでいったんイベントは終了とさせていただきます。ありがとうございました。

高橋:どうもありがとうございました。

大川:みなさんもありがとうございました。