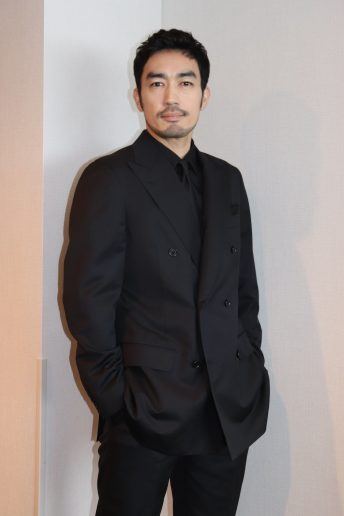

世界的に有名な天才浮世絵師・葛飾北斎。その北斎と長年生活を共にし、自らも絵師“葛飾応為”として名をはせた娘・お栄の生きざまを描いた『おーい、応為』が10月17日から全国公開となる。劇中、北斎(永瀬正敏)の弟子の絵師“魚屋北渓”として知られ、お栄(長澤まさみ)とも深く関わる初五郎を演じているのが、大ヒット作『ゴールデンカムイ』(24)などで活躍する大谷亮平だ。「お芝居の原点に触れた」と語る大森立嗣監督とのやり取りを踏まえた撮影の舞台裏や北斎親子の印象を語ってくれた。

−大谷さんの演じた初五郎は、絵師“魚屋北渓”として活躍した実在の人物ですが、演じるにあたってどんな準備をしましたか。

“魚屋北渓”こと初五郎は浮世絵師として活躍した人物ですが、台本を読んだときに感じたのは、どこかふわふわした感じで、軸のない人、という印象でした。師匠の北斎から「お前の絵には動きがない」と怒られたときも、さほど衝撃を受けているように見えない。そんなところから、絵に大した情熱を持っていないことがうかがえ、努力して売れたというよりも、センスだけでなんとなくやってきた人なのかなと。

−なるほど。

その上、自分に仄かな思いを寄せるお栄に対する気持ちもはっきりしない。そんなふうに、自分の中に確固たる考えがなく、その時の思いつきや感じたままに生きる“どっちつかずの男”と、僕の目には映りました。そんなところから、実際のご本人がどうだったかは別にして、劇中での初五郎は「よくわからない男」に見えたら、と思っていました。

−それが演じる上でのベースになったわけですね。

ただ、クランクイン前に大森監督とお話をする機会があり、そこで「もし何か考えていることや作ったものがあるなら、それを完全になくしてほしい」と言われたんです。そんなことを言われたのは初めてでしたが、そういうお話があった以上、実在の北渓の人物像をどう生かすか、といった考えはすべて排除しようと。最初にリハーサルをしたときも、僕の考えてきたことを出そうとすると、大森監督は「それはいらない。何も考えないでほしい」と、どんどん削っていかれましたし。

−そういうやり方は、俳優としてはどのような感覚になるのでしょうか。

ただそうすると、初五郎は何者でもなくなってしまうので、「この役の意味は?」などと雑念が湧いてくるんです。でも大森監督は、「それも消してほしい」と。役をどう色づけるかよりも、山を見て何を思うかなど、その瞬間、そのロケーションで感じたことを大事にしてほしい。その分、自分がせりふを発する気持ちにならなかったら、どれだけ時間を使ってもいい。極端な話、せりふを言わなくてもいい。座るときも楽にいてほしいから、自分が横になりたければ、横になってもいい。ただし、そう言われたからといって、“楽に見える体勢”を取ろうとすると、それが作為になる。それはやめてほしいと。監督はそういうことに、ものすごくこだわられていました。

|

|

|

|

−お栄(=応為)役の長澤まさみさんとご一緒される場面が多かったですが、現場で長澤さんとはどのように過ごしていたのでしょうか。

当時、お栄のような男勝りで凛とした女性は少なかったと聞きますが、初五郎はそれも気にしていない。もっと言えば、「興味がない」という感じなんですよね。そういう役柄上の関係もあり、現場では長澤さんとコミュニケーションを取ることも控えていました。

−俳優としては、そういう体験にどのような手応えを感じましたか。

実は、それがすごく心地よかったんです。自然豊かな屋外でのロケもあったので、目の前を流れる川を見ていたり、遠くの山や雲の流れを見ていたかと思えば、気が付くとそこにいる虫を目で追っていたりして…。僕は普段から現場に入ると、「この役はこういうしゃべり方をする」などの特別な設定がない限り、なるべく自分をリセットして本番に臨みたいと考えています。その時の感覚に任せ、相手と話したり、視線を交わしたりすることで生まれるものを大事にしたい。そういう意味では今回、大森監督といろいろな話をしたことが、僕にとってすごく貴重な時間で、お芝居の原点に触れたような気がしました。

−そうやって出来上がったふわふわとした初五郎の存在が、対照的に絵の道を極めようとする北斎親子の生きざまを際立たせている印象です。北斎親子についてはどのような印象を持たれましたか。

2人とも自分の意志を曲げないので、ことあるごとにぶつかり、けんかが絶えない。そうやって文句を言いながらも、お栄は自分でも気付かないうちに、父親の生き方を認めているところがある。そこは、やっぱり親子だなと。それが滑稽に見えるときもあり、そういう2人の生きざまがとても面白いですよね。

−大谷さんもエンターテインメントの世界で活躍されている1人として、北斎親子に共感する部分もあったのでしょうか。

北斎親子のように、一つの道を極めようとする生き方は、誰にでもできるものではありません。それだけに、それがどれほど大変で、それを貫くことがいかに素晴らしいかは理解しているつもりです。ただ同時に、それ以外の生き方も同じくらい価値があるのではないかと。

|

|

|

|

−というと?

「石の上にも三年」という言葉が重んじられ、終身雇用が当たり前だった時代は過ぎ、人生の選択肢が増えた今は、転職を繰り返しつつ、スタンスを変えながら生きていく時代です。そういう時代の移り変わりを見ていると、どちらの生き方が素晴らしい、どちらの生き方が良かった、ということは、誰かの価値基準で決まるものではなく、本人にしか決められないものだと思うんです。

−確かにおっしゃる通りですね。

そう考えると、それぞれの人生は、自分の責任で納得できるように選択していくしかありません。劇中の北斎とお栄も、自分たちの人生について満足していたのかどうかは、本人にしかわかりませんから。そんなことを感じさせてくれるこの物語が、僕は好きです。ご覧になる皆さんも、ぜひこの作品からいろんなことを感じとっていただければと思います。

(取材・文・写真/井上健一)

|

|

|

|