医師は「命を救う」重要な職業であることはもちろん、職業別の給与ランキングでも、常に上位に位置していますので、医学部合格は狭き門なのは当然とも言えます。2026年度入試では医学部の定員削減が予定されているため、ますます難しくなると予測されます(※1)。

厳しい合格の秘訣(ひけつ)は何なのか、合否に影響を与える要因について調査された、興味深い研究論文をご紹介します。医学部に合格できる学習法は、他学部の受験においても、広くヒントになるはずです。

医学部受験合格のカギは「分散学習」と「心身の健康習慣」

フランス・ルーアン大学病院のJulien Burelらは、医学部入学試験に影響を与える要因を調査し、「分散学習」の活用、質の高い高校の成績、予備校の利用に加えて、十分な睡眠と定期的な運動といった健康的なライフスタイルが、医学部入学試験の合格率を高めると明らかにしました(※2)。1. 研究背景

医学部受験はどの国でも競争が激しく、フランスも例外ではありません。医学部志望の高校生は、大変な受験勉強に励んでいますが、これまでは合格した学生たちの学習法や生活習慣については、十分に調査されていませんでした。

|

|

|

|

本研究は、医学部入学試験の成功に影響を与える要因の特定を目的としました。特に、「分散学習」と呼ばれる学習法と、生活習慣や学業成績などの要因との関連性について、詳しく調べられています。

2023年にルーアン大学(フランス)の医学部入学試験を受けた全受験生618名を対象に、試験後に自己記入式のアンケートを実施しました。アンケートの内容は、学習方法・学習支援状況・生活習慣・学業成績です。

これらのデータを用いて、合格者と不合格者の間でどのような要因に違いがあるかを統計的に分析し、特に合格に独立して影響を与える要因を特定しました。

医学部の全受験生アンケート解析結果……合否を分けた5つの要素とは

本研究は、2023年にルーアン大学の医学部入学試験の全受験生618名を対象に、試験後に自己記入式のアンケートを実施したものです(回答523名)。そのうち134名(25.6%)が合格しました。統計解析により、合格に独立して影響する要因は以下の5つということが分かりました。

|

|

|

|

2. 高校の成績がよい……高校の成績がよいほど、合格率が高かった

3. 民間の予備校利用……民間の予備校利用者は、非利用者に比べて合格率が約2.02倍高かった

4. 十分な睡眠時間……睡眠時間が長い学生の方が、合格率が有意に高かった

5. 定期的な運動習慣……定期的な運動習慣がある学生は合格率が約1.81倍高かった

「高校の成績」や「予備校利用」は予想通り有利に働いていますが、「分散学習」という学習方法と、「睡眠」や「運動」といった健康的な生活習慣でも優位に差が表れたことは、注目すべき点でしょう。

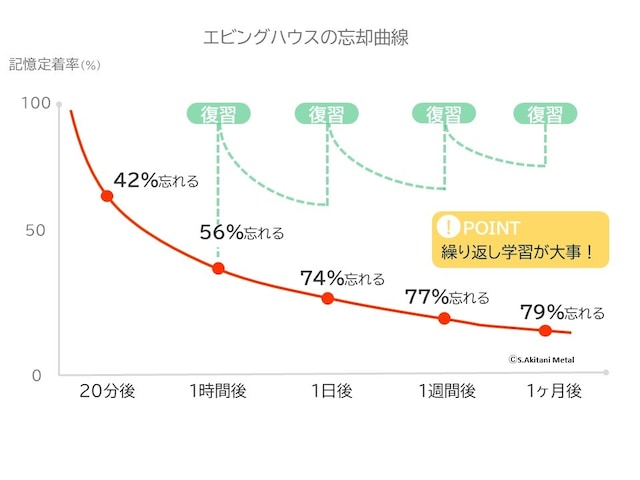

まず、「分散学習」とは、学習内容の復習を一定期間おいて繰り返し行うことで、記憶の定着を促し、長期記憶を強化する学習法のことです。

一般的な学習方法としては、短期間に大量の情報を詰め込む「集中学習」がよく行われます。しかし、集中学習は一時的な記憶にはつながるものの、すぐに忘れてしまう傾向があります。

分散学習については、これまでにドイツの心理学者であるヘルマン・エビングハウス(Hermann Ebbinghaus)によって提唱された、忘却曲線(グラフ)で明らかにされているように、人間は忘れてしまう生き物であり、「一夜漬け」ではなく反復して学習することの重要性を再認識させるものです。

「平均睡眠時間」は、合格者グループで7時間、不合格者グループで6時間と、合格者の方が有意に長かったと報告されています。

|

|

|

|

合格への近道を探る! 医学部受験合格に向け、取り入れるべき具体的な習慣は?

高校の成績が高い学生が合格しやすいのは当然の結果かもしれませんが、民間の予備校や夏季講習への参加も合格率を高めることが示されました。個人差があるかもしれませんが、自分1人で勉強するよりも、合格する方法を熟知している予備校のカリキュラムに沿って勉強を進めた方が効果的という面も見えます。

そして、いずれの場合でも学習法として押さえておくべきなのが、分散学習の有効性です。分散学習は、復習の間隔を徐々に広げていくことで、記憶の定着に非常に効果的と考えられており、今回の研究でも、分散学習を用いた学生は合格率が有意に高いことが示されています。

さらに、健康的なライフスタイルの重要性も改めて示されました。十分な睡眠時間と定期的な運動習慣が合格率と関連していることは、多くの学生にとって見落としがちな点かもしれません。 睡眠は記憶の定着を助け、運動は認知機能の向上に寄与すると考えられています。

児童精神科医から受験生へのメッセージ……おろそかにしてはいけない心身の健康

この研究は特定大学の学生を対象としているため、研究結果の全てが医学部入学試験にそのまま当てはまるわけではないでしょう。アンケート調査による自己申告ですので、回答に偏りがある可能性も考えられます。分散学習の具体的な実施方法までは、詳細には調査されていません。しかし、「学習法だけでなく、生活習慣や心身の健康も重視すべき」ことが示唆されています。

筆者にとっても、医学部受験は人生で最も困難な課題の1つでした。受験までの長い日々を、合格できるか分からない不安の中で、孤独に勉強を続けることはストレスでした。しかし、自分が進みたい道に障壁があれば、自ら乗り越えなければなりません。

受験から35年たった今でも、受験に落ちる悪夢を見てしまうほどです。苦労に苦労を重ねて医学部合格を得た医学生時代に勉強を最優先して日々分散学習したので、留年することなく、医師国家試験にもストレートで合格しました。

文部科学省は医学部の留年率は15%と2023年に発表しており(※3)、医学部受験の後も、学習の継続が不可欠です。

筆者の児童精神科外来にも、不安や緊張が高まった受験生や「受験うつ」の学生が相談に訪れます。心身の不調があれば勉強どころではありません。家族や友人に相談しにくいときは、医療機関を受診するのは非常に大事で、賢明な選択です。

医学部合格を目指す皆さんは、ぜひこの研究結果を参考に、日々の学習と健康的な生活習慣の管理のバランスを意識してみてくださいね。

■参考文献

※1.医学部臨時定員について - 厚生労働省

※2.Julien Burel,Olivier Trost,Matthieu Demeyere,et al.Spaced repetition and other key factors influencing medical school entrance exam success: insights from a French survey.BMC Med Educ. 2025 Jul 11;25(1):1036.

※3.文部科学省.令和6年度 医学部医学科入学状況

秋谷 進プロフィール

小児神経学・児童精神科を専門とする小児科医・救急救命士。プライベートでは4児の父。子どもの心と脳に寄り添う豊富な臨床経験を活かし、幅広い医療情報を発信中。(文:秋谷 進(医師))